La primera vez que fui a Moscú, hace 15 años, fue una primavera de aire frío, cielos despejados y uno que otro día de abundante nieve. Me hospedé en el hotel Rossiya, el más grande de la ciudad, un elefante blanco de 5000 habitaciones. Fue construido por el gobierno ruso en 1967 y la vista privilegiaba la Plaza Roja y la catedral de San Basilio, cuyas cúpulas decoradas y coloridas siempre me han recordado un pastel. En marzo de 2006 fue demolido para construir un parque que se inauguró 10 años después. La primera cosa que llamó mi atención, de camino del aeropuerto al hotel, fue ver a los jóvenes por las aceras con botellas de cerveza. No eran unos cuantos los que las sostenían en sus manos mientras caminaban, sino casi todos. Al preguntar por tan curiosa costumbre, una amiga rusa me contestó que se debía a la publicidad. Para ese entonces no me cabía en la cabeza que el trabajo de las vallas o de los comerciales de televisión tuvieran un efecto tan decisivo en el consumo de la gente.

En ese entonces no había oído nada emocionante respecto a la comida rusa, más allá de lo típico: blinis, caviar, ensalada de papa y vodka.

Lo otro que me sorprendió fueron las montañas de nieve mezcladas con el barro que se amontonaban en las aceras de las calles, y ver que, en medio de ese paisaje urbano azotado por el coletazo del invierno, las mujeres podían desafiarlo con sus tacones de agujas y abrigos de pieles. Aprendí a descifrar casi por osmosis el alfabeto cirílico de los letreros del metro sin llegar a perderme. Unas cuantas palabras que había aprendido de un jefe ruso que tuve, me ayudaron a sortear los taxis, restaurantes y museos que visité. Casi nadie hablaba inglés y cuando las pocas expresiones no eran suficientes, el lenguaje de señas era la única salida.

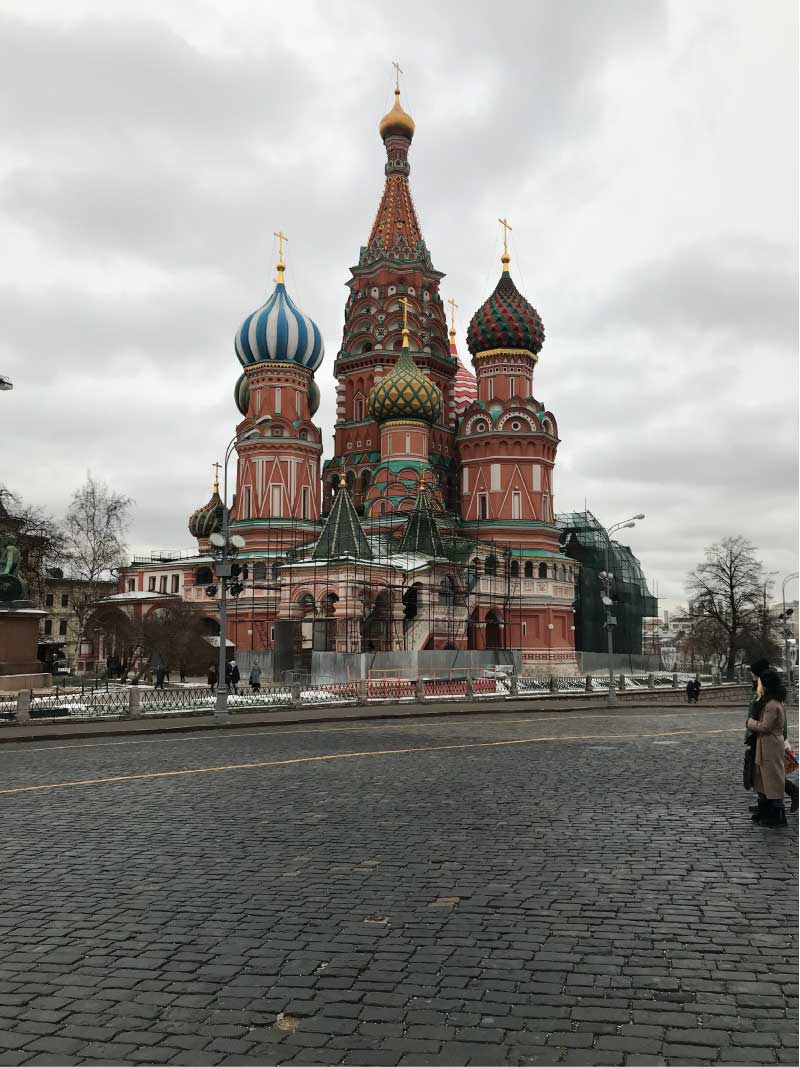

Catedral de San Basilio.

Pensé que había una reticencia hacia los extranjeros. Digamos que lo que solemos conocer por amabilidad no era exactamente lo que presenciamos en Rusia. Nada más opuesto al carisma o al calor latino que las caras austeras y duras que nos encontramos.

Hace menos de un año volví a Moscú, y la guía que nos llevó al Kremlin reveló, sin que preguntáramos, el porqué de estas caras que no asomaban ni media sonrisa. “Nosotros los rusos no les sonreímos a los extraños. ¿Por qué tendríamos que sonreírle a alguien que no conocemos? Está dentro de nuestra cultura, pero no es porque seamos antipáticos”, confesó. De hecho, al día siguiente un guardia de un centro comercial nos sonrió y nuestra acompañante rusa exclamó: “Será la única vez que vean sonriendo a un guardia”, notando la extrañeza del momento.

Komsomolskaya es una de las estaciones de metro más sorprendentes.

Bastantes cosas han cambiado desde que fui aquella primera vez con mis padres: los avisos del metro ya tienen traducción al inglés y las estaciones siguen siendo majestuosas y dignas de peregrinación. En ese entonces no había oído nada emocionante respecto a la comida rusa, más allá de lo típico: blinis, caviar, ensalada de papa y vodka. Tenía, eso sí, referencias de los clubs en Moscú, donde además de la música se oía el destapar infinito del corcho de las champañas y se vivía el bling bling con frenesí. Eran tiempos donde sobre todo escuchaba historias de oligarcas destapando botellas de Bordeaux costosísimas, cigarros y whiskies de colección.

Ya que estaba en plan familiar, olvidé las discotecas y preguntamos por algún restaurante destacado de la ciudad. Nos recomendaron el café Pushkin, que aún sigue apareciendo en guías y sigue gozando de popularidad, pero sobre todo entre los turistas. Su carta ofrecía algunas especialidades rusas, pero gran parte de esta tenía influencia francesa o lo que se considera “internacional”. En todo caso, recuerdo haber disfrutado en un ambiente acogedor de la ternera strogonoff y de una sopa borsch, referentes de lo local, evadiendo las papas fritas o el filet mignon, pero teniendo la sospecha de que nada ahí era realmente auténtico.

Tienda de gastronomía Eliseevsky cuyo interior remite a un palacio.

Otro recuerdo que tengo es de la tienda de gastronomía Eliseevsky, inaugurada a principios del siglo XX, donde la nobleza rusa compraba alimentos. Parecía más un hermoso palacio que un delicatesen. Hoy en día sigue estando vigente por su oferta de caviar, licores, tés, pero también porque está llena de souvenirs de imanes y matrioskas, las muñecas rusas, lo que hace pensar que sobre todo los turistas son los clientes recurrentes. De resto, mi memoria gustativa de ese viaje se desvaneció porque, para ser franca, no había mucho que recordar con el apetito.

Sin posibilidad de traer productos de afuera, los cocineros y los consumidores no tuvieron otra opción que mirar hacia adentro y buscar la frescura y calidad de lo que se producía en el país.

En diciembre de 2019, 15 años después, regresé a Moscú, esta vez con la agenda centrada en descubrirla a través de la comida.

Uno de los cambios más significativos de la última década es el de la escena culinaria. A principios de los noventa, cuando el comunismo se derrumbó, se empezaron a abrir las fronteras. Los moscovitas se abalanzaron a probar su primera Big Mac formando filas interminables en McDonald’s, la primera franquicia de comida rápida que entró al país. Todo lo que sonara foráneo tenía una ávida acogida en este país que apenas estaba dejando atrás su pasado socialista. La apertura a las marcas de Occidente fue muy exitosa. Lo mismo pasaba con todo lo que supiera a extranjero. El país, de repente, se inundó con insumos de Europa, Japón y Estados Unidos convirtiéndose en manjares exóticos y apetecidos. Los restaurantes se volcaron precisamente a explotar esta hambre voraz por todo lo que viniera de afuera, por lo tanto, la demanda por comida italiana, francesa o japonesa era lo que dictaba el pulso de esos tiempos.

El hecho de que la balanza se inclinara hacia el otro lado y de que el producto nacional recobrara valor es muy reciente. Esta tendencia de mirar lo propio con orgullo tiene menos de una década. Algo que se debe, en parte, a lo que ha pasado con la cocina en otros países. Quizá el caso más reciente y significativo que influenció indirectamente a otros cocineros en el mundo fue el de Noma en Copenhague hace más de 16 años. Quién hubiera pensado que la gente viajaría a Dinamarca solo para comer. Hoy en día es una realidad gracias al chef René Redzepi, el líder del movimiento de la Nueva Cocina Nórdica, en la que celebran el territorio, la temporalidad, los pequeños productores y las preparaciones que dicta la naturaleza. No había que mirar afuera, solo bastaba con observar alrededor. De esta manera logró crear una cocina con identidad, irrepetible, que diera cuenta de la comida franca de una región. Al mismo tiempo y años después, en otros países cuyas gastronomías no tenían ese halo de celebridad como la francesa, española o japonesa se daba exactamente el mismo fenómeno: Gastón Acurio en Perú, Enrique Olvera en México, Mehmet Gürs en Turquía, Leonor Espinosa en Colombia, Ana Ros en Eslovenia, Alex Atala en Brasil, por nombrar algunos.

Vladimir Mukhin es uno de los cocineros pioneros en haber puesto en valor la cocina nacional.

El detonante para que la cocina rusa empezara a ser mirada desde afuera con otros ojos fue Vladimir Mukhin desde su restaurante White Rabbit. Le siguieron los gemelos Berezutskiy con Twins Garden, los tres chefs más reconocidos del país que han logrado posicionarse con altura en los premios y listas internacionales como la de The World’s 50 Best. Todos ellos han abonado el terreno para que otros cocineros también le apuesten a la reivindicación de lo propio.

El embargo de 2014, en el que Putin prohibió la importación de alimentos de varios países gracias a las tensiones políticas con el mundo que provocó la crisis de Ucrania y Rusia, aceleró este cambio de paradigma. Sin posibilidad de traer productos de afuera, los cocineros y los consumidores no tuvieron otra opción que mirar hacia adentro y buscar la frescura y calidad de lo que se producía en el país.

Con técnicas modernas y creatividad, este cocinero pone al día la tradición y ahí es posible disfrutar de la sabrosísima borsch (sopa de remolacha) que sirve con frijoles y pescado frito.

La vista imponente desde los grandes ventanales de White Rabbit.

En 2021, el restaurante White Rabbit cumplirá una década y su chef Mukhin, de haber empezado ese recorrido de escarbar recetas olvidadas, de viajar por el país en busca de productores y tradiciones, de desempolvar libros viejos de historias populares rusas y de finalmente plantar la bandera del patriotismo culinario. Con técnicas modernas y creatividad, este cocinero pone al día la tradición y ahí es posible disfrutar de la sabrosísima borsch (sopa de remolacha) que sirve con frijoles y pescado frito, de los Pelmeni, los dumplings siberianos, o de su pan negro con caviar y lardo de coco. Sin embargo, el menú degustación es la manera de ver en realidad su personalidad y la evolución de su cocina. Lo mismo hace en Chef’s Table, un íntimo lugar situado en el mismo edificio, justo debajo de su laboratorio de investigación y desarrollo, en el que ofrece, a máximo 20 comensales, una experiencia que cura con un hilo conductor, siempre destacando el producto nacional, agradeciéndoles a sus campesinos y pequeños productores y develando la cultura rusa a través de los sabores. Para un viajero todo esto será nuevo, para un ruso es decodificar su pasado. Para mí, fue darme cuenta de que el paladar ruso tiene una oscilación constante entre lo dulce y lo salado. Habría que destacar también la decoración y la puesta en escena del restaurante, en la que predomina el humor, el color y la espectacular vista que se divisa a través de los ventanales enmarcados por un techo en forma de bóveda.

Sopa Borsh y encurtidos, tradición puesta la día en White Rabbit.

En la misma línea de alta cocina, hay que resaltar el trabajo de los hermanos gemelos Ivan y Sergey Berezutskiy de Twins Garden. Su cocina es casi opuesta a la de Mukhin porque, si fueran estilos musicales, este último sería hip hop y ellos minimal techno. El nombre del restaurante no es aleatorio, se refiere a la huerta que tienen a las afueras de la ciudad donde cultivan alrededor de 150 ingredientes. Su menú es estacional y tiene un fuerte énfasis en los vegetales. Juegan con distintas técnicas para lograr resultados potentes en sabor como su milhojas al horno de repollo añejado en reducción de suluguni, un queso de Georgia, o las cerezas ahumadas con algas. El mundo vegetal no es solo protagonista en la comida, sino en un maridaje inédito de vinos hechos en casa como los de cebolla, diente de león, zanahoria o setas, entre muchos otros. Los elaboran siguiendo el mismo principio que los tradicionales hechos con uvas.

Repollo añejado y vino de zanahoria, uno de los platos del menú degustación de Twins Garden.

Como ha pasado en otros países, los mercados de alimentos como el de San Miguel de Madrid o el Chelsea Market de Nueva York se expandieron con gran popularidad por el mundo. Moscú también los tiene. Destaca el de Danilovsky, que solía ser un mercado campesino en la era soviética y que aún mantiene algunos puestos antiguos de vegetales y frutas que conviven con los locales de café de la tercera ola, las panaderías artesanales, stands de mieles, de quesos, de pescados secos y encurtidos. Sin duda, resulta en una parada obligada para ver lo que está en temporada y para llevarse una idea de lo que ofrece la despensa rusa. Para comer, recomiendo los Choodoo de Degestankaya Iavka, una especie de crepes rellenos con distintas preparaciones como espinacas, papas, queso o carne típicas de Daguestán, una de las repúblicas que conforman Rusia.

Uno de los mercados de la ciudad que hacen posible echarle un vistazo a la despensa rusa.

Para revivir un poco la nostalgia de la era soviética, en las galerías comerciales Gum, situadas al lado de la Plaza Roja, hay un puesto de helados en el primer piso que les devuelve a los rusos memorias de infancia. Sinceramente, el helado no tiene nada de especial, así como tampoco lo tienen los chocolates Alyonka, cuya etiqueta muestra la cara de una niña de ojos azules envuelta en una pañoleta. Los dos funcionan para los locales como la magdalena de Proust y para los extranjeros como un souvenir.

Atrás quedó esa idea de que la comida rusa era aburrida, pesada y monocromática. El gigante despertó y fue el sentido de pertenencia gastronómico lo que hizo que se gestara esta pequeña revolución.