El primer café de la mañana en la casa de mis papás es a las 6 a.m.

Mi papá se levanta a las 5:30, va a la cocina y pone a calentar agua en una olleta, cuando hierve, agrega 4 cucharadas de café molido y apaga el fogón antes de que se desborde. Espera 10 minutos a que se “siente”, es decir, que las partículas de café dejen de moverse en el agua y bajen al fondo de la olleta. Vierte el líquido sin granitos en otro recipiente para sacar el cuncho, que es como en Colombia llamamos al grano sentado, lo calienta y le sube a mi mamá el primer café del día.

Entre las 6 y las 12 del mediodía, mi papá y mi mamá toman de 5 a 6 tazas de café cada uno.

No les interesan las cafeteras. Hacen el café en una olleta que fue creada para hacer chocolate. Una una especie de jarra de acero que solo existe en Colombia, México y Guatemala. La particularidad: tiene el mismo diámetro en las partes superior e inferior, pero es más angosta en la mitad, para que al batir el chocolate, no salpique. En casa de mis papás se usa la olleta para hacer chocolate los domingos y, de lunes a sábado, café.

Mi papá aprendió esa manera de preparar café en 2008, cuando vivió un tiempo en Guadalajara. El café mexicano le sabía a un mal jarabe. Consiguió café de Colombia y lo preparó hasta que le supo igual al que tomaba en Bogotá. Sello Rojo es la marca que toman siempre. A café Sello Rojo huele la casa de mis papás en las mañanas.

Cuando vivía con mis papás, yo no tomaba café. Lo preparaba y se los llevaba a su habitación. Yo me acomodaba en la cama, en medio de los dos, y los escuchaba beber sorbo a sorbo. Sentía el ritual del “tinto”, café en colombiano, como algo que se hace en una etapa de madurez.

Desde que me mudé a Buenos Aires, trato de tener café Sello Rojo todo el año, aunque lo tome solo en los periodos de frío. Acá arranco el día con un té rojo y a media mañana me activo con mate. Si viajo, llevo una caja de té rojo marca La Virginia, y también llevo mate, yerba y termo.

Cuando vivía con mis papás, yo no tomaba café. Lo preparaba y se los llevaba a su habitación.

***

Recién llegada a Buenos Aires tenía contacto con pocos argentinos. Mi vida social la hacía con otros colombianos o con otros extranjeros. A Mauricio, un mexicano de Chihuahua, le gustaba cocinar e invitar gente a su departamento. Una noche, mientras horneaba un pastel de mole, nos mostró fotos de un viaje que había hecho a Cabo Polonio en Uruguay.

No le presté atención a las fotos, me quedé mirando el mate que estaba en el escritorio. Era de metal gris brillante, con unas figuritas en relieve en el centro y tenía yerba húmeda adentro. Parecía llevar un buen tiempo al lado de la computadora. Me llamó la atención por el descuido de Mauricio al dejarlo ahí como un elemento más del escritorio, de la habitación y de su vida. Mauricio era un extranjero que tomaba mates al punto de olvidar el mate, de hacerlo tan parte de él que no lo notaba.

Llevo 8 años viviendo en Buenos Aires y no recuerdo muy bien cuándo empecé a tomar mates con regularidad. Debió ser a finales de mi primer año. Trabajaba en el turno de la tarde de la edición del Boletín Oficial. A las 18:00 ya empezaban a circular varios mates. Yo tomaba del que me ofrecieran. Nelson, el diagramador, le ponía cascaritas de limón. Fede, un corrector, le agregaba edulcorante al mate y al termo. Agus, el coordinador, no se esforzaba en tapar lo amargo de ninguna manera, lo tomaba puro, yerba y agua, nada más.

Yo me acomodaba en la cama, en medio de los dos, y los escuchaba beber sorbo a sorbo. Sentía el ritual del “tinto”, café en colombiano, como algo que se hace en una etapa de madurez.

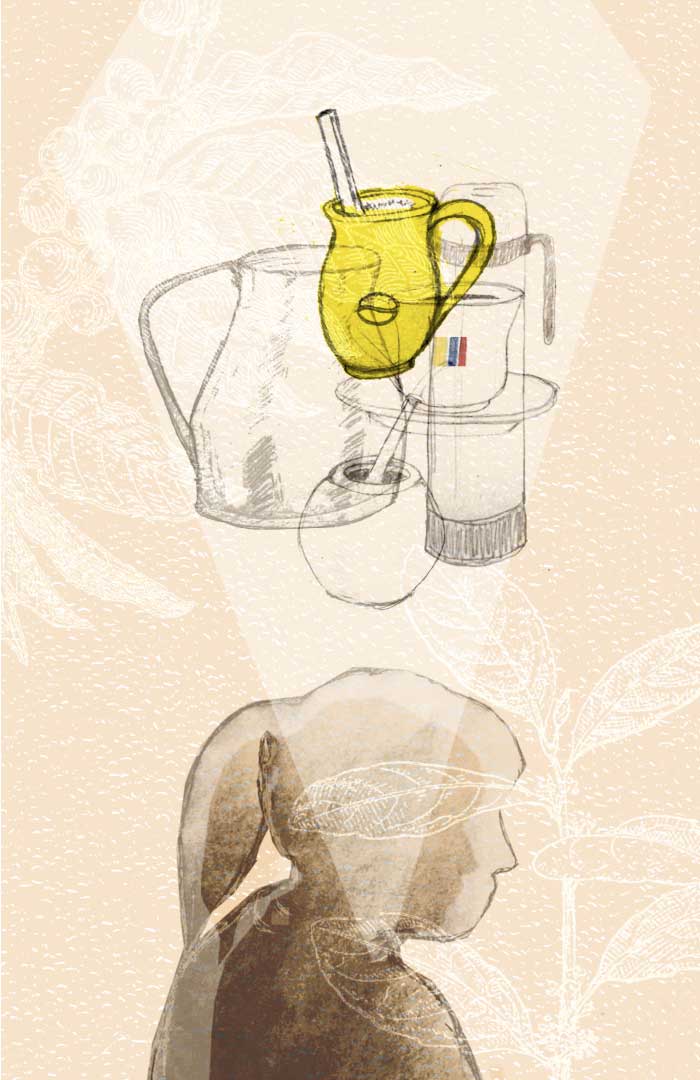

A los cuatro años de vivir en esta ciudad tuve mi primer kit de mate. Compañeros de trabajo me lo dieron de cumpleaños. Un tarrito de flores con tapa rosa para guardar la yerba, un termo naranja y un mate amarillo de silicona. La bombilla tenía un círculo de plástico encastrado en la punta de abajo, que hacía que la yerba usada se pudiera sacar del mate en forma de cilindro, sin tanto lío. En ese tiempo tomaba yerba Taragüí con un toque de sabor a naranja. El gusto artificial de naranja que bajaba el amargor y la posibilidad de sacar la yerba con formita de cilindro fueron mi adaptación.

Preguntaba y veía cómo era lo de cebar, pero no me atrevía a hacerlo. Mauri, un compañero de trabajo, me enseñaba con regaños. Ser de la provinica de Misiones le implicaba mostrarse estricto con el tema. Para él, y para varios en Argentina, los mates de calabaza son mejores. Me explicaba que hay que curarlo, dejarlo con yerba y agua 24 horas antes del primer uso, sacar el agua y la yerba y repetir durante 3 o 4 días. Para que el material agarre el sabor o para que el agua saque las astillas de madera que puedan quedar. No sé para qué.

Veía que ladeaban la yerba, que ponían la bombilla del costado donde había menos y por ahí agregaban agua. Mauri me enseñaba que siempre debía lavar el mate una vez usado y secarlo al sol. Yo hacía mis intentos de cebar en casa con mi mate de silicona y la yerba con gusto a naranja. Intentaba e intentaba hasta que me sabía a los que probaba en el trabajo.

A los cuatro años de vivir en esta ciudad tuve mi primer kit de mate. Compañeros de trabajo me lo dieron de cumpleaños. Un tarrito de flores con tapa rosa para guardar la yerba, un termo naranja y un mate amarillo de silicona.

***

Mi papá es quien mejor lleva las cuentas de mi vida en Buenos Aires. Cuando hablo con él y me equivoco en los datos, me aclara: “te fuiste el 13 de agosto de 2013”. Hace poco las fechas vinieron con un reclamo: "cómo pasa el tiempo, tú dizque te ibas por dos años a estudiar y mira…".

Mi mamá es menos melancólica, pero reclama de otra forma. Suele comprarme detalles pequeños que involucran a Colombia: pulseritas con los colores de la bandera y mi nombre, anteojos de fiesta con el amarillo, azul y rojo, tazas con la foto familiar o con algún paisaje. Evado los reclamos con chistes, cambiando de tema o guardándolos en un cajón o en el fondo de la alacena.

A las 18:00 ya empezaban a circular varios mates. Yo tomaba del que me ofrecieran. Nelson, el diagramador, le ponía cascaritas de limón. Fede, un corrector, le agregaba edulcorante al mate y al termo. Agus, el coordinador, no se esforzaba en tapar lo amargo de ninguna manera, lo tomaba puro, yerba y agua, nada más.

La última taza que me regaló mi mamá la consiguió en algún viaje de domingo a un pueblito cerca a Bogotá. Es una tacita para el café, aunque ella sabe que no tomo mucho, amarilla y marcada con Colombia. Tiene el granito de café de un lado, y mi nombre en el otro: “Alejita”.

Al inicio de la pandemia, empecé a salir con un argentino. Me daba vergüenza cebarle mates, lo sentía como un atrevimiento. Así que le di el termo y el mate para que lo hiciera. Él no podía creer que yo usara un mate de silicona y no de calabaza y que cebara con termo y no con pava.

Me regaló una.

Un día él estaba buscando algún vaso en mi alacena y vio la taza que me regaló mi mamá. La agarró y exclamó como si hubiera encontrado un objeto preciado perdido: ¡Esto es lo qué tenés que usar para el mate! Según él, la taza se parece a un mate de los que se usaban antes. He visto unos mates así, que son como una tacita de aluminio, con una o dos orejas.

Pasé a tomar mates en esa taza de café que me regaló mi mamá y que dice Colombia. El argentino con el que salgo me forzó a cebar. Me lo ordenó, con esa frase de este país que sirve para tantas cosas: “hacete cargo”, me dijo.

La tacita sirvió para varios mates, hasta que él mismo, en un mal cálculo, la apoyó en el aire y no en la mesa. En el piso quedó la yerba húmeda y los fragmentos del país: Colom-bia.