El 31 de octubre de 1999 se inició una serie de interrogatorios formales a Luis Alfredo Garavito, con el propósito de desenredar la enorme maraña de posibles crímenes que se le atribuían. El equipo de trabajo estaba conformado por tres funcionarios de la Fiscalía de Pereira: Una fiscal, su asistente, también mujer, y yo como investigador. Del otro lado de la mesa estaban Garavito y su abogado, un defensor público. El abogado era un hombre cercano a los 50 años de edad, con mucha experiencia. El sitio habilitado para esta primera indagatoria era un salón bien iluminado y ventilado con cinco sillas, una mesa y un computador, en el cuarto piso del edificio del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la ciudad de Villavicencio. Por precaución, no podía haber ningún otro elemento que el interrogado, en un arrebato de furia, pudiera utilizar contra nosotros. También, con la idea de evitar un posible intento de suicidio, me ubiqué estratégicamente entre él y una ventana próxima. Fuera del salón y a pocos metros siempre había un escolta que estaba presto a reaccionar en caso necesario.

Debo confesar que la primera impresión que me llevé de Garavito era la de un sujeto que parecía la mejor persona del mundo: atento, carismático, sensible, inocente de cualquier atrocidad. Pero yo sabía, de acuerdo con la ardua investigación que nos llevó varios años, que era culpable con letras mayúsculas, a pesar de que varias personas, entre amigos, familiares y conocidos del acusado, nos manifestaron en el curso de las pesquisas que no creían en su culpabilidad, debido a la buena impresión que tenían de su amable comportamiento o de su eventual generosidad.

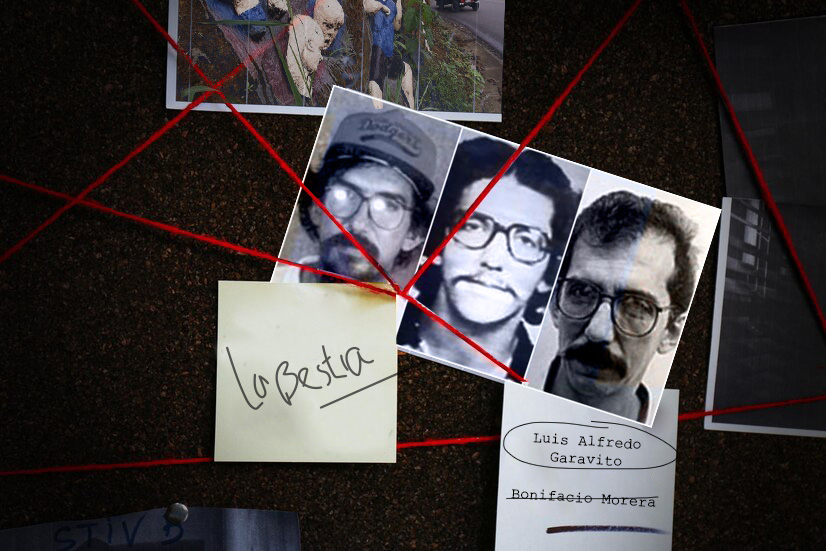

Recuerdo que al ir a buscarlo para empezar con el interrogatorio, Garavito estaba escuchando desde su celda las noticias que daban en la televisión que tenían los guardias que lo vigilaban. Al verme me pidió el favor de conseguirle un periódico donde, según él, había un artículo sobre su caso con una fotografía suya, y quería saber cómo lo habían registrado y qué imagen habían utilizado. Como mi propósito era el de construir una relación de confianza con él, aceptar su solicitud era un buen primer paso para romper el hielo. Le llevé el mencionado ejemplar de un diario local, llamado 7 días Llano, donde se leía: “Capturado bestia asesina”. Pensé que ese titular lo haría reaccionar de alguna manera, pero lo único que dijo fue: “quedé como mal en la foto”. Tomó el periódico y con un gesto de desagrado desaprobó su propia imagen. Lo único que le importaba era confirmar, desde su punto de vista, si la fotografía había quedado en el mejor ángulo. No le interesaban los términos en los que se referían a él en el texto.

Al inicio de la indagatoria, no nos imaginamos que el proceso duraría dos meses de manera continua y, después, con intervalos, durante años. Así era la magnitud del caso. Tanto su abogado como nosotros conocíamos bien nuestro trabajo, pero, honestamente, ninguno se había enfrentado a un asesino serial. No teníamos una metodología establecida, la iríamos construyendo. La sesión arrancó con las presentaciones protocolarias de rigor, y las descripciones de nuestro rol, forma de trabajo y objetivo a cumplir.

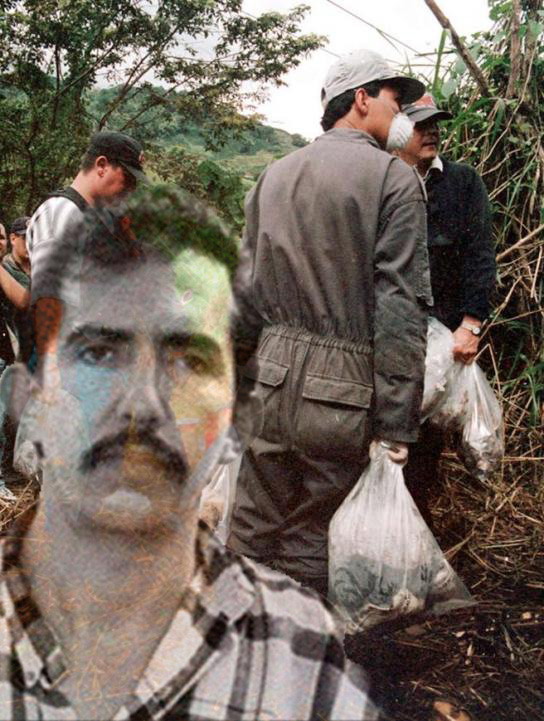

Garavito, elaboró mapas con los lugares de sus asesinatos para guiar a las autoridades a encontrar los cuerpos de sus víctimas.

Garavito, elaboró mapas con los lugares de sus asesinatos para guiar a las autoridades a encontrar los cuerpos de sus víctimas.

El abogado defensor estaba ansioso, aunque parecía comprometido con su labor. Intuí que sabía que no tendría mucho que hacer allí pues la investigación era muy sólida. Por lo tanto, se limitó a verificar que no le vulneráramos los derechos a su defendido y que en el acta de indagatoria se escribiera textualmente lo que Garavito manifestara. De hecho, esta última actividad del defensor generó varias interrupciones que molestaron a Garavito, quien cada dos horas pedía ir al baño, para lo cual yo tenía que escoltarlo y, una vez salíamos de la sala, él me manifestaba su inconformidad con las interrupciones del abogado. Yo le explicaba que ese era su papel y no podíamos hacer nada al respecto, pero, curiosamente, lo que percibí de su molestia es que estaba urgido por contarnos todo acerca de sus fechorías, sin obstáculos. Como si se tratara de un extraño momento de gloria en el que quería ser escuchado, ser el protagonista. Como si quisiera mostrarle a la sociedad quién era, hasta dónde podía llegar y de qué era capaz. O tal vez era un mensaje para su padre que siempre lo calificó de inútil.

Garavito pretendió manipularnos desde ese primer día de entrevista. Después de varios retrasos en el inicio y partiendo de que en los interrogatorios informales anteriores había aceptado su responsabilidad en las muertes de muchos de los menores, Garavito inició su narración del caso específico de la muerte del niño Ronald Delgado, sucedido en la ciudad de Tunja, cuando de un momento a otro se lanzó al piso y empezó a gritar “¡Nooooo!”, tan fuerte que el escolta que estaba afuera ingresó al recinto alarmado. El acusado, tendido, lloraba, se llevó las manos a la cara y con sus largas uñas se arañó el rostro. Su abogado intentó calmarlo y le ofreció un vaso con agua. Nosotros simplemente esperamos pacientemente a que pasara el incidente. Después de varios minutos se calmó y continuamos. Todo fluyo bien por un tiempo hasta que de nuevo regresó el espectáculo de gritos, llanto, ingreso de escolta y agua. Este primer día fue caótico. No avanzamos mucho y al finalizar la jornada coincidimos en que lo mejor era seguir ignorando las escenas de evidente manipulación. Al día siguiente le preguntamos por los casos del departamento de Risaralda, aunque antes hablamos con su abogado para que tomara cartas en el asunto, evitara las estruendosas interrupciones y aconsejara a su defendido que se cortara la uñas.

El acusado, tendido, lloraba, se llevó las manos a la cara y con sus largas uñas se arañó el rostro. Su abogado intentó calmarlo y le ofreció un vaso con agua.

Después de superadas estas dificultades, todas las entrevistas que tuvimos fueron tranquilas. Mi objetivo no era entrar en confrontación con Garavito, tampoco ceder a su histriónico comportamiento, tan sólo necesitaba información para identificar correctamente las víctimas. Para mí era claro que estaba ante un psicópata que no posee la noción de culpa, por lo que recurrir a sus remordimientos hubiese sido una estrategia totalmente fallida.

Durante las tandas de preguntas permitimos que Garavito se explayara explicando la forma en que “cazó” a cada niño. Pero, en la medida en que narraba sus crímenes, se notaba que requería apoyo para los detalles. Buscaba datos en su mente, pero eran tantos después de varios años que, a pesar de su extraordinaria memoria, y para facilitarle la reconstrucción de los hechos, le pedimos que los ubicara y ordenara cronológicamente con ayuda de la información encontrada en las maletas que habíamos recuperado durante la etapa de su captura. Esa fue la solución, organizó las fotos, los periódicos, los calendarios, los boletos de buses, los registros de envío de encomiendas y el famoso papel kraft en el que había ido marcando con lápiz la macabra estadística de sus víctimas.

Sin embargo, sus confesiones eran generales, escuetas, nunca decía abiertamente “maté”, más bien utilizaba el eufemismo de “y ahí terminó todo”. Lo invitamos a que contara detalles concretos de su actividad criminal, pero no por curiosidad morbosa, sino porque era necesario tenerlos claros para poder clasificarlo dentro de un determinado tipo penal: secuestro, homicidio simple, calificado, etcétera. Nos era importante conocer los nombres de sus víctimas, pero él no los sabía. Posteriormente, en otras actividades, logré cruzar la información de homicidios con nombres de desaparecidos.

Las escenas del crimen que abandonaba Garavito eran desorganizadas, dejaba en ellas todos los objetos que podían incriminarlo, como si estuviera seguro de que no sucedería.

A medida que avanzaba la indagatoria la relación investigador- indagado mejoraba. La diligencia era más fluida, con mayores descripciones. Yo había tenido que ir estableciendo un sólido vínculo de confianza entre los dos para obtener resultados completos, porque él no tenía nada que ganar al confesar todos los casos: le podía dar igual que lo condenaran por uno o por ciento noventa. Razón por la cual era importante no juzgar sus respuestas, simplemente preguntar y escuchar.

Las jornadas iniciaban a las 8 a.m. y muchas veces terminaban a las 9 de la noche. Mi agotamiento físico y emocional era extremo. Sentía que Garavito me extraía toda mi energía. Era tóxico. Alguien me diría con los años que estuve frente a una especie de “vampiro espiritual”. No era fácil tratar con él sin pensar en cuánto dolor había causado. En ese momento de mi vida yo todavía no había tenido hijos, pero mis colegas de indagatoria sí eran madres. Sé que también sufrieron mucho escuchando los relatos de este asesino. Por mi parte traté de blindarme todo lo que podía, oré mucho y le pedí fuerza a Dios para realizar bien mi trabajo, sin prejuicios, sin desfallecer.

Para aprovechar el tiempo y conseguir aportes más sustanciales de su parte, al finalizar cada día de interrogatorios, optamos por dejarle “tareas”. Le anunciábamos los casos que abordaríamos en la mañana siguiente. Esa noche en su celda, Garavito realizaba anotaciones en las hojas que le habíamos dado y elaboraba mapas. Al día siguiente llegaba a la diligencia con su ropa impecablemente planchada (decía que para hacerlo calentaba sus manos frotando una con otra, y después las friccionaba contra su ropa sobre el camarote). Hacía la “tarea” con cuidado, traía notas llenas de un exagerado perfeccionismo en la narración de los detalles.

Más o menos a la semana de haber iniciado la indagatoria, muchos fiscales del país me enviaban preguntas sobre varios de sus casos. Querían saber si los asesinatos que investigaban tendrían alguna relación con el señor Garavito Cubillos. Yo comparaba los datos que me enviaban (hallazgos, escena, modus operandi, perfil de la víctima) con mis cuadros de Excel pero no encontré coincidencias. Garavito se enteró de algunas de estas consultas porque, durante los ocasionales recesos del interrogatorio, yo recibía las llamadas en el mismo lugar donde él se encontraba, y al escuchar mi intercambio de información con el interlocutor del momento, intervenía para aclarar categóricamente si había sido o no el autor del incidente que me estaban consultando. Confirmé positivamente sus afirmaciones, porque teníamos documentada su vida y era fácil saber de acuerdo con fechas y lugares si él había perpetrado esos homicidios. Además, no tenía razones para mentir porque ya había aceptado la autoría en muchos de los hechos, y hasta era obsesivo en sus explicaciones sobre en qué casos si había sido el autor y en cuáles no.

Al día siguiente llegaba a la diligencia con su ropa impecablemente planchada (decía que para hacerlo calentaba sus manos frotando una con otra, y después las friccionaba contra su ropa sobre el camarote).

Garavito cumplió con todas descripciones que le pedimos, no sólo las que lo vinculaban al Valle del Cauca, también a Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Caldas, Risaralda Caquetá y Tolima, entre otros. Al día siguiente de haberle sido solicitadas llegaba con sus mapas y nosotros con los expedientes de cada departamento, los registros de desaparecidos y las evidencias de sus maletas. Con todo ello abordábamos caso por caso. Debo confesar que a pesar de lo dolorosa que era la situación sentí una inmensa satisfacción profesional al ver que la investigación que realicé con mi equipo de trabajo coincidía totalmente con lo que había sucedido en el terreno.

En el desarrollo de sus innumerables narraciones, lentamente logramos que se abriera más. Tan sólo en una ocasión dijo haber sentido pesar por una de sus víctimas. Se trataba de un niño pequeño al que le pidió que le ayudara a cargar unas frutas. Sin embargo, en el camino sintió que no quería matarlo y le dijo que era mejor que se regresara a su casa, pero el niño insistió en acompañarlo. Garavito trató de hacerlo cambiar de idea, pero ante el empecinamiento del menor, terminó ejecutando su siniestro ritual. Nos dijo que se había sentido como una serpiente que atacaba a un pájaro indefenso. Pudimos confirmar la historia acerca de ese niño cuando en la entrevista que le hicimos a la madre acerca de la desaparición de su hijo, ella relató que efectivamente éste le había comentado que un señor le pagaría por ayudarlo con un trabajo. Ella lo animó a ir porque en la casa no había dinero para el mercado. Sin querer, lo había enviado hacia su muerte.

Gracias a la locuacidad de Garavito, también logré información sobre crímenes que no tenía registrados en mi cuadro. Por ejemplo, lo sucedido en el municipio de Toro, Valle del Cauca. Allí, un menor que lustraba zapatos desapareció y no se había logrado hallar su cuerpo. El interrogado comentó que lo había dejado cerca de un cerro donde está la estatua de Cristo. Le pedí hiciera un mapa de la ubicación. Garavito se ofreció a acompañarme para encontrar con exactitud el cuerpo del pequeño, pero era muy arriesgado permitírselo pues lo podían asesinar, se podía fugar o, quizás, atentar contra mi vida. Tiempo después, decidí viajar a Toro con un equipo de criminalística. Seguimos el mapa y no hallamos rastro alguno. Me comuniqué con Garavito vía celular (yo era la única persona autorizada para este tipo de contacto) y le expliqué que su mapa no nos había servido. Él me dijo que simplemente ampliara la búsqueda cien metros más, tal vez cerca de un pequeño afluente de agua. Horas después lo encontramos. De esta manera empírica logré hallar más cuerpos en otras zonas del país.

Garavito relataba que salía a “trabajar” a las 8 de la mañana como cualquier empleado de cualquier empresa en cualquier parte del mundo.

Garavito narró con detalles la forma en que transcurría su día a día cuando estaba libre y salía a “cazar” a sus víctimas. De todas las sesiones de preguntas que tuve con él, pude entender que, así como la mayoría de las personas pueden despertarse una mañana cualquiera con el deseo de realizar un viaje, de planear una buena cena, tal vez de leer un buen libro, a Garavito lo motivaba superarse a sí mismo en la forma de ejecutar sus crímenes.

Según relataba, salía a “trabajar” a las 8 de la mañana como cualquier empleado de cualquier empresa en cualquier parte del mundo, pero justificaba su macabro “trabajo” aduciendo que lo invadían unos sentimientos que no podía controlar, una especie de fuerza sobrenatural que lo empujaba a cometer sus atrocidades. Aunque lo cierto era que, al atar cabos con toda la información que teníamos, entendimos con claridad que no había tal locura sobrenatural externa a sí mismo, sino una mente fría que planeaba con minuciosidad y paciencia sus atentados: compraba en la tienda más cercana la vaselina que iba a usar, el licor que iba a beber, las fibras de colores con nudos corredizos ya preparados para atar las víctimas y, por supuesto, su cuchillo. Todo empaquetado ordenadamente en su mochila.

A continuación, seleccionaba a la víctima que cumpliera con su perfil. Buscaba niños de sexo masculino, bien parecidos y que estuviesen en un área conocida por él, ojalá zonas boscosas que quedaran cerca a vías principales. De esa manera tenía control sobre la manera de convencerlos y transportarlos hacia su trágico destino.

Lo siguiente era el “enganche” de la víctima. Había practicado su capacidad de persuasión como exitoso vendedor de arepas en Pereira. Su apariencia no despertaba sospechas, al contrario, sabía que tenía aspecto bonachón, confiable, y había visto muchos programas de televisión sobre asesinos en los que a los primeros que inculpaban las autoridades era a aquellos con aspecto extraño, fuera de lo común. Sabía que la mayoría de menores que encontraba en la calle estaban allí impulsados por necesidad de dinero, de manera que los abordaba invitándolos a realizar alguna labor sencilla, como limpiar o transportar algo, con la que se pudieran ganar unos pesos. Era tan astuto y maquiavélico para camuflar su verdadera personalidad que en una ocasión, en la ciudad de Manizales, se hizo pasar durante algún tiempo como maestro en una escuela, en donde les advertía a los estudiantes que si un adulto los invitaba a realizar cualquier tarea a cambio de dinero no lo aceptaran porque esa persona podría ser un asesino.

Una vez en el lugar escogido para cometer su fechoría, Garavito se empezaba a embriagar con el barato vino marca La Corte, ya famoso durante nuestras investigaciones, y se tornaba violento, golpeaba a los menores y los inmovilizaba con fibras en ambas extremidades. En algunas ocasiones se masturbaba, según nos enteramos por la información que nos dio un niño que logró escapar de sus garras en la ciudad de Armenia.

Garavito relató que tomó la determinación de matar por primera vez cuando casi es capturado mientras violaba a un pequeño en el Valle del Cauca. Después de ese incidente decidió que era mejor asegurarse y no dejar testigos. Narró que desde entonces su rutina consistía en atar a los menores, abusar de ellos y, en un ataque de ira, asesinarlos.

...se hizo pasar durante algún tiempo como maestro en una escuela, en donde les advertía a los estudiantes que si un adulto los invitaba a realizar cualquier tarea a cambio de dinero no lo aceptaran porque esa persona podría ser un asesino.

La religión, la hechicería, la brujería y el crimen van muchas veces de la mano. Por ejemplo, los jóvenes sicarios que describía el escritor Alonso Salazar en su libro No nacimos pa’ semilla, oraban, se encomendaban a santos, guardaban un escapulario para ser protegidos y pedían que sus armas y balas fueran bendecidas para que no fallaran y dieran en el blanco. También existen casos documentados de la relación entre narcos y brujos, con éstos últimos como confesores y guías espirituales de los traficantes. Luis Alfredo Garavito también creía en el poder de la hechicería y en su protección. Según su testimonio, en varias ocasiones cercenó los dedos gordos de los pies de sus víctimas pues había escuchado que si las autoridades ataban uno con otro esos dedos del cadáver, el destino confabularía para que atraparan al victimario.

Como final en la reconstrucción de sus hábitos infanticidas, Garavito declaró que permanecía mucho tiempo en el lugar de los hechos seleccionado, de hecho, en algunos casos, se quedaba dormido como resultado del licor que ingería. Esa tranquilidad, habla del control y seguridad que tenía sobre la situación y de que no le importaba mucho ser sorprendido. Para complementar su narración, durante la investigación observamos que las escenas del crimen eran muy desorganizadas y que no se llevaba ningún “trofeo”, como lo hacían otros asesinos seriales. Dejaba allí las prendas de los menores, fibras, vaselina y botellas de licor. Nunca enterró un cuerpo. Tampoco se preocupó de limpiarse la sangre, al menos totalmente. Se suponía que utilizaba las fuentes de agua cercana, pero esa suposición quedó desvirtuada por lo menos en el caso de la ciudad de Villavicencio (narrado en el episodio anterior) donde fue visto en el hotel Los Helechos con rastros de sangre en su cuerpo. Incluso, como estrategia de confusión a las autoridades, llegó a trasladar a un menor de un municipio a otro, para luego asesinarlo en el que no correspondía a su lugar de vivienda. Finalmente contaba que, tras realizar sus crímenes, regresaba con calma a su hotel o a su casa: su casa fachada, su familia fachada o sus amigos fachada.

De todos esos testimonios y de lo que observáramos y contrastamos con nuestras propias indagaciones, pudimos concluir que Garavito siempre fue un gran actor que poco a poco fue perfeccionando su máscara. Usaba las mentiras rutinariamente y era un cazador paciente. Se mostraba humilde, dócil, sumiso, era un maestro en el arte de inspirar tedio y simular torpeza como parte de su disfraz. Sus crímenes fueron planeados sistemáticamente, limaba sus técnicas y perfeccionaba lentamente sus métodos.

En diferentes momentos, cuando desplegábamos pruebas frente a él, Garavito se jactaba de su inteligencia y de cómo lograba burlar a las autoridades, a quienes calificaba de tontos que no tenían nada que hacer frente a su brillantez. Tras escucharlo, deduje que se sentía feliz cada vez que mataba, no solo por la excitación que le producía el acto mismo, sino por no haber sido descubierto y haber jugado con quienes lo perseguían.

Sin embargo, después de las declaraciones que le tomamos durante los interrogatorios, y de adicionarles nuestras propias pruebas, investigaciones, deducciones y conclusiones, vale la pena hacer un recuento de los detalles que conocimos sobre el desarrollo vital de este funesto personaje. Sin que se trate de una justificación de sus actos, tan sólo una de las posibles explicaciones, porque la complejidad en la causas específicas que producen a un ser humano como éste seguramente se escapan a mi entendimiento. Pero sí podemos aventurar algunos teorías al preguntarnos: ¿Qué ocurrió en su vida para convertirse en el mayor asesino de niños de la historia? ¿Cómo fue su familia?

En la actualidad Garavito continúa preso, pagando los 40 años de pena a los que fue condenado.

No es fácil dar respuesta a estos interrogantes, pero empiezo por mencionar que Garavito nació en la población de Génova, departamento del Quindío. Por coincidencia el mismo lugar de nacimiento de Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”, máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el más grande movimiento guerrillero del país y el más antiguo de América Latina hasta su desmovilización en 2016, gracias a un acuerdo de paz con el gobierno.

Los habitantes de ese hermoso pueblo cafetero incrustado en medio de montañas, nunca imaginaron al funesto personaje en el que se convertiría uno de sus pequeños vecinos. Al unir varios testimonios que obtuvimos de algunos de sus familiares y de él mismo, al joven Garavito, con unos 11 o 12 años de edad, solía vérsele deambulando por las calles de Génova con la mirada triste y perdida, vestido generalmente con pantalones azules un poco desteñidos, camisa blanca, zapatillas negras sucias de suelas algo desgastadas del lado derecho y gel en el pelo.

Caminaba con pasos lentos, como si no quisiera llegar nunca a su casa, a la sazón un hogar de escasos recursos económicos, disfuncional, con un padre muy severo quien deseaba que su hijo se convirtiera en un campesino “macho”, fuerte y con las manos llenas de callos como él mismo se veía. La vivienda estaba construida con bahareque (mezcla de guaduas entretejidas, barro y excremento de vaca). Pero Garavito, el menor de varios hermanos, era tímido, inseguro, poco sociable y siempre reprimido por ese padre alcoholico que golpeaba a su madre. Su máxima aspiración, dicen, era salir del pueblo, no importaba hacia donde.

En su familia era considerado como “el diferente”, y no esperaban mucho de él. No disfrutaba de lo que los demás niños hacían, como jugar fútbol, ver peleas de gallos, ingerir licor en las esquinas a escondidas o acudir a espiar por un pequeño hueco el prostíbulo del pueblo. Sus compañeros de escuela lo ignoraban porque pensaban que no era bueno para nada. Tampoco le interesaban las niñas. “Alfredo, maricón movéte, serví para algo”, dicen que le gritaba su padre. Su madre solo atinaba a decirle en voz baja y suave: “Alfredo obedece antes de que te peguen”.

Consideró alguna vez enlistarse en el ejército como única vía para poder abandonar su dura situación, un destino que con seguridad le hubiera agradado a su padre. Por lo tanto, desechó la idea pues no quería complacer a su progenitor, sino simplemente huir.

Sin embargo, la más clara y firme decisión de escapar la tomó en un noviembre, cuando ya había cumplido 12 años, en plena celebración de las fiestas patronales del pueblo. Ese sábado, y como cada año, su padre empezó a beber aguardiente desde muy temprano con sus amigos campesinos en un bar situado en el marco de la plaza principal.

Según recordó Garavito, a las 11 de la noche lo despertó un fuerte golpe en la puerta de la casa. Al abrir encontró a su padre y a uno de sus amigos campesinos, completamente borrachos. “Alfredo vení, aprendé a tomar como hombre, acompañános. Sentáte aquí cerca de nosotros, cogé una copa y probá el aguardiente a fondo blanco, como un hombre”, le espetó su padre. Como el temor lo invadía, pero no quería contrariarlo para evitar los golpes que acostumbraba darle con el rejo de castigo del ganado, ingirió un gran cantidad del licor. Su padre, como era costumbre, se quedó dormido en una silla de la sala, por lo que el muchacho siguió bebiendo con el amigo invitado, quien lo animaba a dejar la copa vacía.

No recuerda en qué momento y de qué manera el amigo paterno lo sujetó fuertemente por la espalda. Sintió que las toscas manos del hombre le amarraban los brazos con una fibra para empacar bultos de café que encontró en el lugar. El jovencito intentó gritar, pero el campesino lo amenazó con el machete que portaba en la cintura, y lo violó. Esa vejación fue el detonante para que el joven Garavito tomara la decisión defintiva de dejar atrás su pueblo y se convirtiera, años después, en el depredador que capturamos. Un personaje que, como sucede en tantos casos de personas reprimidas y abusadas durante la infancia, repitió cuando adulto el mismo círculo de maltrato que había recibido, pero en su caso llevado a un demencial nivel de ensañamiento.

Tras cerca de un mes y medio de indagatoria, de innumerables conversaciones y cruces de información dimos por terminada esa etapa de entrevistas con la Fiscalía.

Pero recuerdo, como si fuera ayer, la sorpresa que me produjo el insólito comentario de Garavito cuando regresé, el 20 de diciembre de 1999, a hacerle unas nuevas preguntas. Al ingresar a la sala del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía en Villavicencio, a donde los agentes del CTI lo habían llevado para que nos reuniéramos, me soltó: “César que alegría verlo, usted es mi regalo de navidad”.

Aunque no fue la última actitud con la que me desconcertó. Poco después, en enero de 2000, cuando volví a entrevistarlo y observó que recibía muchas llamadas en mi teléfono celular, me preguntó: “¿Por qué lo llaman tanto César?”. Le respondí que lo hacían porque ese día era mi cumpleaños. “Ah, feliz cumpleaños”, me dijo y segundos después me dio un fuerte abrazo. Quedé estupefacto al tomar conciencia de que acababa de recibir un cálido apretujón del tenebroso asesino que tanto había perseguido. Sin embargo, ahí no se detuvo mi desconcierto: en la tarde, antes de reiniciar la entrevista que habíamos comenzado en la mañana, no se cómo se las ingenió para conseguir una pequeña torta con la cual quiso festejar mi fecha de nacimiento.

Quedé estupefacto al tomar conciencia de que acababa de recibir un cálido apretujón del tenebroso asesino que tanto había perseguido.

Esta entrevista, junto con la realizada en diciembre de 1999, fue una de las dos que llevé a cabo con posterioridad a la indagatoria formal que ya había concluido. En los dos casos las hice yo solo (la presencia de fiscales no era necesaria en esta instancia) para llenar los vacíos que teníamos especialmente sobre los nombres de varios de los niños asesinados. Y a pesar de lo que pudiera parecer por las escenas surrealistas que acabo de contar, desarrollamos en ellas un trabajo arduo, durante varios días, empezando a las ocho de la mañana y terminando en varias ocasiones a altas horas de la noche. Durante ese tiempo ordenamos los casos por regiones, por épocas cronológicas, por víctimas. Reconstruimos su ruta criminal tanto en Colombia como en Ecuador, establecimos cuál fue su inicio, sus primeras violaciones, sus primeros homicidios. Allí me enteré de muchos de los detalles que he narrado, como su proceso de planificación, sus víctimas predilectas, su historia de vida, su familia, y de cómo fue evolucionando en su nivel de agresividad. También de su extraordinaria memoria para contar detalles de casos ocurridos hacía muchos años y de su obsesiva necesidad de clarificar cuáles asesinatos le pertenecían y cuáles no.

Después de ese par de entrevistas presenciales, me dediqué a la búsqueda de los cuerpos de las víctimas que no habíamos encontrado. Con base en los mapas que Garavito había dibujado durante los interrogatorios, visité diferentes municipios del país, y cuando a pesar de las coordenadas establecidas para determinado sitio no lograba ubicar alguno de los cuerpos, llamaba a Garavito por teléfono para que me diera detalles más precisos. De esa manera logré encontrar la mayoría de las víctimas faltantes.

Nunca volví a ver en persona a Luis Alfredo Garavito Cubillos, tras nuestra entrevista en enero de 2000.

En el momento de escribir estos recuerdos (agosto de 2023) Garavito sigue pagando los 40 años de pena a los que fue condenado en la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad (CPAMS) de la ciudad de Valledupar, conocida coloquialmente como “La Tramacúa”. En principio, de acuerdo con la ley colombiana, se supone ya debería estar en libertad por haber cumplido las tres quintas parte de la condena, pero recientemente los jueces negaron su solicitud de libertad condicional, argumentando que no ha pagado la cuantiosa multa que le corresponde como reparación a sus victimas.

En mi opinión, después de haberlo rastreado, capturado y conocido durante tanto tiempo, ante la pregunta de si creo que volvería a matar en caso de ser liberado, la respuesta sería: si tiene la oportunidad, lo haría sin duda. Y esta vez con las mayores intensidad, odio y furia que ha venido acumulando en prisión y que muy bien ha disimulado bajo un nuevo ropaje religioso. Pienso que su trastorno antisocial de personalidad y su sangre fría lo llevarían a ser más despiadado y cruel. Para mí sigue siendo un egocéntrico, manipulador, que no cree en nada ni en nadie. Creo que nunca va a cambiar. En general, los centros carcelarios no resocializan a los criminales y Garavito no es la excepción.

Finalmente debo decir que luego de años con muchos aciertos y errores he entendido que el arte de capturar asesinos seriales como Luis Alfredo Garavito, consiste en meternos en su mente, hacer una radiografía de su personalidad, intentar comprenderlos y pensar con su lógica.

Así nos toque dejarnos abrazar por el asesino.