El poeta colombiano Juan Manuel Roca frisa los 80 años. Sigue tan activo como siempre. Este año viajó a Chile para hablar de poesía. En la Feria del libro de Bogotá de 2025 rondaba los pasillos con la laboriosidad de un escritor novel. Concede entrevistas. Conserva el sentido del humor que lo ha hecho célebre entre quienes lo conocen.

Nadie duda que el suyo es uno de los nombres más representativos de la tradición literaria de Colombia. En 2024 salió una nueva edición del Rocabulario, una suerte de diccionario con aforismos y definiciones salidos de su imaginación. El título se suma a más de 30 trabajos que llevan su firma. En fin. Con casi ocho décadas de vida en el bolsillo, Roca ahuyenta calendarios, haciendo justicia a una caricatura que alguna vez le hicieron: lo dibujaron como un hombre a medio camino entre lo humano y lo espantapájaros. Alguien que aleja los años como si fueran cuervos indeseados en el trigal de la vida.

Los inicios

La historia de Juan Manuel Roca empezó en Medellín el 29 de diciembre de 1946, día en que nació. Muy niño fue a vivir a Bogotá en una casona en la carrera 13.ª, entre calles 18 y 20. Las dos ciudades fueron espacios fundamentales que la familia unía en viajes en tren. Sobre esos paseos el poeta solía recordar:

«Hay imágenes muy poderosas como una recurrencia que viene del pasado. La imagen gozosa tiene que ver con el tren, con paseos que hacíamos en familia, algo que intento atrapar en paisajes que aparecen en lo que escribo. Siempre veo a un niño de seis o siete años bajando de un vagón en la estación de Cisneros o El Limón, en Antioquia. Me parece prodigioso que con sólo subirse en una máquina tan ruidosa y mágica empezaran a pasar platanales, puentes, quebradas, cafetales, para llegar a un clima que me hacía sentir más vivo que nunca».

En Bogotá, la casa de la 13.ª fue otro escenario importante. Hombres fundamentales para el futuro literario de Roca vivían en ella o la frecuentaban. La persona más influyente en su infancia fue su padre. Juan Roca Lemus era un hombre de un gran sentido del humor, como Juan Manuel, convencido de sus ideas políticas, al igual que su hijo.

En una entrevista Juan Manuel Roca hizo una descripción de su padre: «Lo que más nos separaba era tener los mismos temperamentos explosivos y soberbios».

Con casi ocho décadas de vida en el bolsillo, Roca ahuyenta calendarios, haciendo justicia a una caricatura que alguna vez le hicieron: lo dibujaron como un hombre a medio camino entre lo humano y lo espantapájaros.

Agregaba: «La imagen que más me gusta es la de un hombre contradictorio, la de su verbalidad sin pausa, su alegría que brotaba del fondo de su neurosis, su risa franca que contrastaba con cierto talante autoritario. Fuimos contradictorios en el sentido de estar en orillas diferentes en lo ideológico, pero había puentes como el sentido del humor. Me gusta recordarlo, no como alguien que lanzaba anatemas desde su conservadurismo, sino como alguien con un humor chaplinesco, podía burlarse de sí mismo para burlarse de los demás. Era un humor negro, poco compasivo».

Otro personaje fundamental en la vida de Roca fue su tío, el poeta Luis Vidales. Al regreso de un exilio en Chile, Vidales recitaba poesía en la casa de la 13.ª, leía en voz alta novelas.

Vidales era miembro del Partido Comunista Colombiano. En varias ocasiones trató de seducir a su sobrino hacia esos terrenos ideológicos: «¡¿Cómo es posible que una persona con tus ideas no haga parte del partido!?», pero Roca siempre se mantuvo al margen respondiendo que el Comunista no era más que otro de los tres partidos tradicionales (sumado al Liberal y al Conservador).

De Luis Vidales, Roca prefirió quedarse con otras facetas.

«Tenía un talante humorístico recurrente, relacionado con una visión ontológica. Era una mosca en la nariz del orador. Un disolvente de las situaciones solemnes. Era provocador. No le importaba reírse del político de turno en su cara. Una vez lo iban a excomulgar y estaba feliz; iba a mandar a timbrar unas tarjetas invitando a su primera excomunión. Aprecio su valor civil. Estuvo más de cincuenta veces preso por sus luchas a favor del campesinado. Hizo una huelga de hambre que casi lo mata. Inclusive ya viejo, fue apresado por orden del presidente Turbay Ayala».

Ilustración Relatto

De la infancia y juventud de Roca sabemos que era un niño monito y cansón con bastantes habilidades para el fútbol. Su hermana Bolivia le arrojaba los guayos desde un balcón, a escondidas de los padres. Sin embargo, la relación con la palabra estaba ya en él.

El periodista Ignacio Ramírez era vecino de los Roca Vidales. Recordaba que en ese entonces tenían siete años y los niños iban a misa dominical en traje de paño. «Uno de esos días —decía Ramírez—, Juan Manuel llegó con un vestido Everfit, que era la marca de moda. Se abrió el saco y señalando la etiqueta con el dedo me preguntó: ¿sabe lo que dice aquí? Le respondí que Everfit. Él me dijo que no y comenzó a hacer un acróstico que sólo falló por una letra:

Este

Vestido

Está

Roto

Fíjese

Y

Téjalo».

La estadía en la 13.ª fue suspendida cuando Roca Lemus fue nombrado en el cuerpo diplomático de Colombia en México. Ese país es otro escenario fundamental para Juan Manuel Roca: «México es una palabra que abre puertas maravillosas. Quiero su literatura. A veces me siento más habitante de Comala que de Macondo. La altura poética de Rulfo sólo es posible en ese país. Me gusta su vocación anarquista, capaz de fusilar a un emperador. Todo en él es portentoso».

De la infancia y juventud de Roca sabemos que era un niño monito y cansón con bastantes habilidades para el fútbol.

En la 13.ª los sorprendió la adolescencia. Todos eran tímidos, no muy diestros para bailar el chachachá y eran opacados por un joven costeño, un poco mayor, excelente bailarín, que con los años se hizo célebre por tener un programa de televisión en el que ponía a cantar a los famosos sentado tras un piano negro y moviendo la cabeza a lo Stevie Wonder. El vecino que se llevaba a las muchachas bonitas y opacaba a los futuros escritores Roca y Ramírez era Jimmy Salcedo.

Los elementos de un poeta

Juan Manuel Roca desertó de la facultad de filosofía y letras de la universidad Bolivariana de Medellín. De niño y de joven odiaba el colegio. Era vago y no le daba pena reconocerlo. A sus 59 años (cuando lo entrevisté) admitía que nunca aprendió a multiplicar y estaba orgulloso de haber cursado el bachillerato en colegios mediocres.

«La universidad me impedía sobre todo el placer de la lectura. Leer por obligación, leer como tarea y no exactamente lo que quería, me condujo a asumir los riesgos del autodidacta, riesgos que dejan lagunas culturales, pero no menores que las de la universidad», me dijo.

Lo primero que escribió fueron cuentos. Cuando su papá vio que un nuevo escritor dormía en la casa, llegó a la habitación de Juan Manuel con una caja llena de libros y sentenció: «Si ya se te metió el gusano de la escritura, su mejor alimento, aunque no el único, es la lectura. Me parece que de los tres mosqueteros sólo has leído dos».

Desde ese momento comenzó una carrera desenfrenada como lector que pronto desembocó en la poesía: «Descubrí que la poesía me atraía más poderosamente que la historia y la política, pero que muchas veces los encerraba. René Char, el gran poeta de la resistencia francesa, dijo que “la historia es el reverso del traje de los amos”. Creo que la poesía también lo es y eso lo descubrí a esa edad que es cuando más he sentido no sólo la necesidad sino la más grande compañía que me ha dado la poesía».

El primer libro de poemas de Juan Manuel Roca iba a llamarse Fantasmario, pero nunca vio la luz porque más que de Roca parecía de César Vallejo. El primer trabajo de Juan Manuel Roca tuvo que esperar hasta 1973. Fue bautizado con el nombre «Memoria del agua».

La universidad me impedía sobre todo el placer de la lectura. Leer por obligación, leer como tarea y no exactamente lo que quería, me condujo a asumir los riesgos del autodidacta, riesgos que dejan lagunas culturales, pero no menores que las de la universidad

A partir de ese volumen empezó una desbandada creativa que recoge más de diez títulos de poesía, un libro de cuentos, varios de ensayos y una novela, sin contar su trabajo periodístico.

Los buenos comentarios sobre esta obra vienen tanto de los poetas más jóvenes que Roca como de escritores contemporáneos a Juan Manuel. Entre los primeros, Federico Díaz–Granados contaba que quedó «deslumbrado con “País secreto” (1987)». «Me daba lecciones a la hora de leerlo. Era una poesía honesta. En ese libro estaba el país que estaba viviendo, era la época del exterminio de la U.P. Me daba lecciones de ritmo, de imágenes».

Juan Felipe Robledo, otro poeta más joven que admira la lírica de Roca, afirmaba: «La poesía de Juan Manuel se nutre de otros poetas y no lo siento impostado. Es algo que viene de un manantial muy profundo de él. Nace de su propia experiencia y un poema así es igual de fuerte a uno sobre cómo se enamoró por primera vez. No le gusta el yo lírico y detesta su presencia. No afirma muchas cosas y es ese efecto de claroscuro el que le da fuerza a sus poemas».

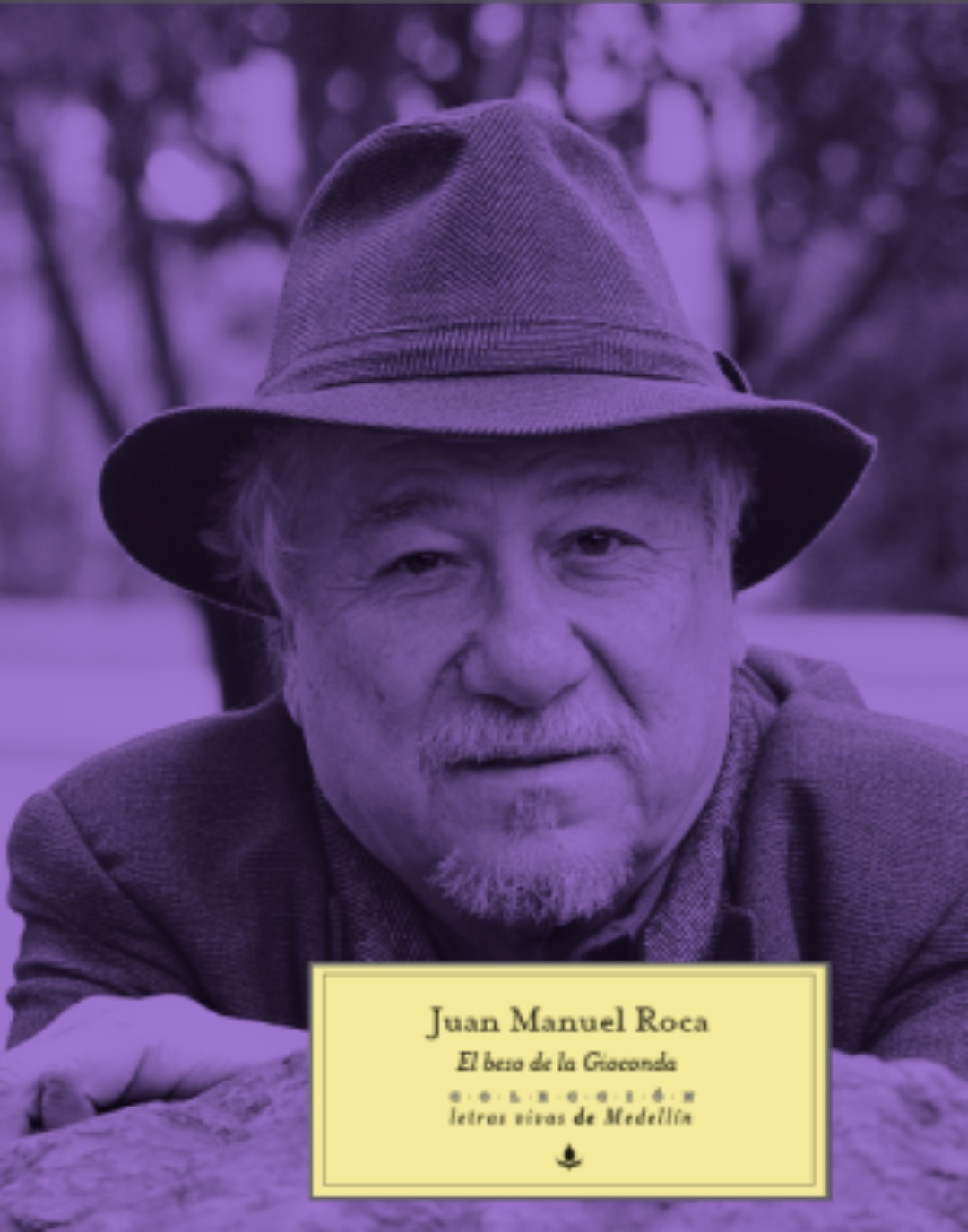

El beso de la Gioconda, publicado en 2013.

Entre los escritores de trayectoria se contaba Germán Espinosa. Conoció a Roca a comienzos de los 1980. Antes de hacerse amigos o de tener algún trato, Espinosa había leído varios de sus poemas: «Me sorprendió la calidad de la poesía de Juan Manuel frente al poco mérito con que se estaba escribiendo en Colombia en aquel entonces. Me pareció de una gran personalidad literaria que se distinguía de otros poetas. Me sorprendió, en primer lugar, el gran dominio que tenía sobre todas las fases de la poesía».

Cuando se le preguntaba cómo describiría la personalidad de su propia poesía, Roca se refería a la cotidianidad; en él existe una «preocupación por ennoblecer hechos cotidianos a través del lenguaje. La poesía es lenguaje».

«Otro ingrediente que me interesa tiene que ver con lo que Hugo Friedrich llama la despersonalización del yo poético; es decir la creación de otras máscaras, personas, algo que despegó con Baudelaire en la lírica moderna y subió de tono cuando Rimbaud dijo “yo es otro” y que hace clímax en los heterónimos de Pessoa. Esa despersonalización la he intentado prescindiendo de la esfera puramente sentimental a través de los monólogos. Es la posibilidad de ser uno y otros a la vez».

La poesía de Juan Manuel se nutre de otros poetas y no lo siento impostado. Es algo que viene de un manantial muy profundo de él.

La imagen es un rasgo fundamental en la poesía de Roca. «La creación de imágenes, algo en lo que está fundada la mejor poesía», ha dicho decenas de veces. Le fascina la pintura. Recuerdo que en un momento de una de nuestras conversaciones comenzó a trazar siluetas en servilletas o papeles. Mientras hablaba podía dibujar en el reverso de una factura de supermercado la figura de un bote que después convertía en caja y terminaba siendo un pájaro bastante chagalleano.

Los lectores de Roca apreciaban la musicalidad de su poesía. Germán Espinosa era uno de ellos: «Él no necesita apelar a la métrica o a la rima para imponer música en la poesía; ella viene implícita en la idea que gesta el poema. Toda su poesía está llena de música».

Otro de los rasgos del trabajo de Roca es la distancia que toma de lo filosófico, aunque con el tiempo los temas de este corte se acercaban a su poesía, prueba de ello es su libro «Las hipótesis de nadie» (2005).

La escritora Andrea Cote había seguido con atención la obra del poeta y captó dicha característica aunándola al manejo de la imagen: «No me parece coincidencia que le guste la pintura. Capta imágenes, resume en imágenes penetrantes y fáciles de recordar. Crea imágenes que sintetizan preocupaciones colectivas. No pontifica. Es una poesía que no se hace desde la afirmación sino que deja ver para que otros interpreten. Él fabrica espejos porque ellos no funcionan sin lo que reflejan, sin el lector».

Sobre este particular, Roca pensaba que «rara vez me ocurre que lo filosófico sea primordial para la escritura. Creo estar vacunado contra lo excesivamente conceptual. No está mal arrancar de lo filosófico o de lo conceptual, pero siempre y cuando eso se vuelva materia poética. Huidobro decía en recordación de un poeta aimara: no hay que cantarle a la rosa sino hacerla florecer en el poema».

Si Roca procura mantenerse al margen de lo netamente filosófico, también trata de no ser alcanzado por la melancolía. En toda su obra no se siente la tristeza. Él, como ser humano, pareciera estar vacunado contra ella. Cuando habla, en privado o en público, su sentido del humor da la idea de que en su ADN no existe la amargura. Se siente orgulloso de no ser un poeta nostálgico porque cuando cualquiera piensa en poetas, la lista se llena de autores tristones.

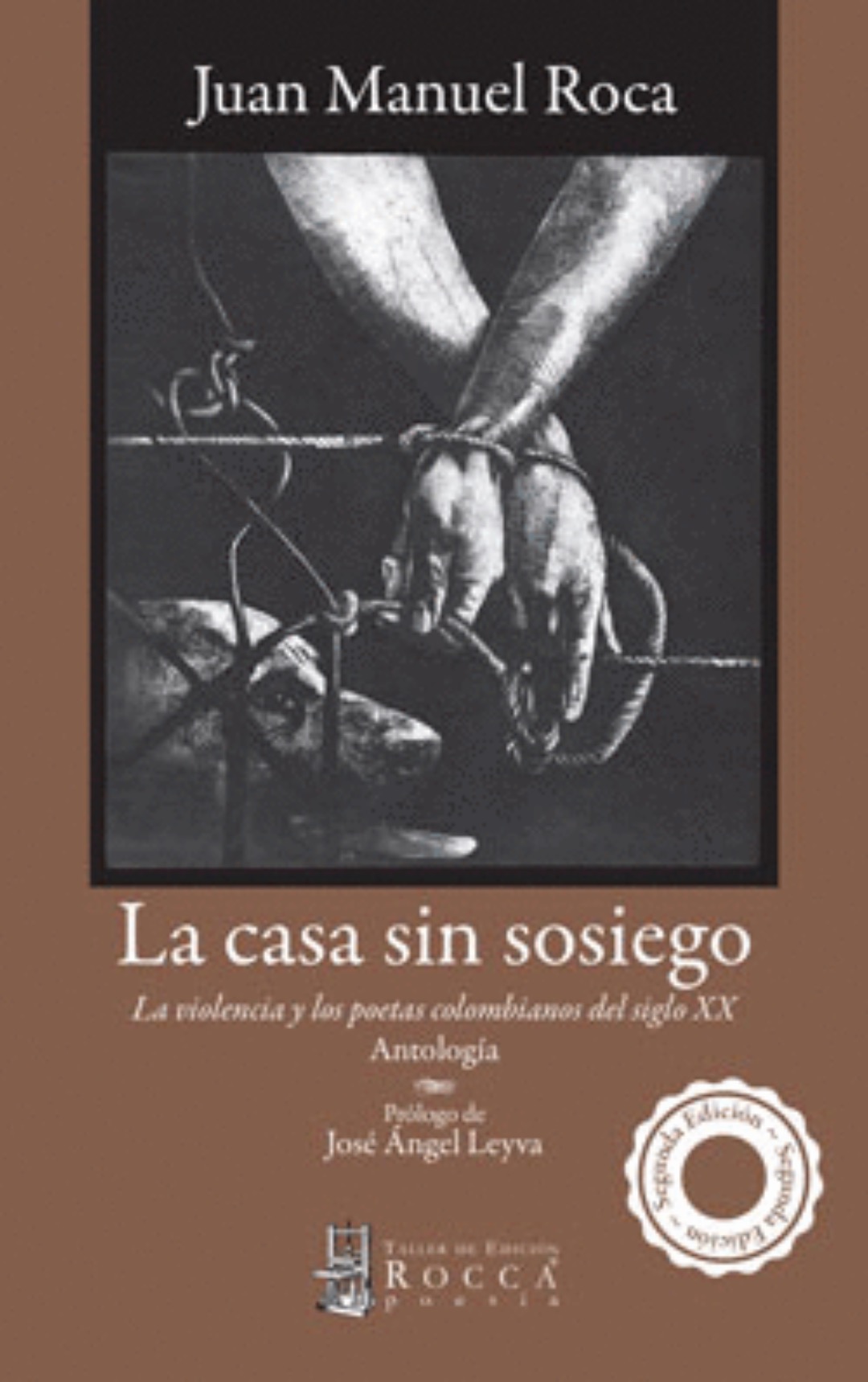

La casa sin sosiego, una antología de poesía colombiana, publicada en 2007.

En Colombia, país de muchos poetas, dice él, son tres los nombres marginados del llanto: el Tuerto López, Luis Vidales y Aurelio Arturo. Habría que agregar otro nombre: el de Juan Manuel Roca.

De otro tema que la poesía de Roca huye con pavor es del amor. De hecho, el poeta parece hacer lo mismo. Aunque sus amigos cercanos le atribuían un particular éxito con el género femenino, le oían decir que cuando encontraba en el baño de su casa dos cepillos de dientes se ponía nervioso. Sin embargo, para su infortunio, su fanaticada recuerda sobre todo un poema de amor que Roca desterró de sus lecturas en público por puro cansancio. Se llama Días como agujas:

«Estoy tan solo, amor, que a mi cuarto

sólo sube, peldaño tras peldaño

la vieja escalera que traquea».

Inventor de domingos

El escritor Juan Manuel Roca ha recibido varios premios como el Casa de las Américas, el José Lezama Lima y en su haber cuenta con un doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional de Colombia, un lujo para un autodidacta que con orgullo ignoraba las tablas de multiplicar.

Durante nueve años estuvo inventando domingos como colaborador y directivo del Magazín Dominical (MD) de El Espectador. Era un cuadernillo de 16.5 cm de ancho por 26.5 cm que circulaba a nivel nacional con el periódico.

Los poetas lo seguían porque tenía una sección llamada Página de poesía y los lectores lo consumían porque en sus páginas encontraban reportajes de Goytisolo, textos de Chomsky, Eduardo Galeano, Salman Rushdie, ensayos sobre política o sociología. Era el único espacio exclusivamente cultural de cobertura nacional.

Desde el 18 de enero de 1987 (MD No 199) Marisol Cano asumió la dirección del suplemento. En sus palabras, la publicación «consistía en ver la cultura de una manera distinta a la visión culta. En el Magazín Dominical teníamos un tesoro: difundir cultura en un país como Colombia al costo de un periódico».

Marisol Cano encabezó un equipo de trabajo que le dio al suplemento una nueva orientación. En ese proceso la acompañó Juan Manuel Roca. La Universidad de Antioquia y La Cooperativa Editorial Magisterio editaron en tres tomos una reunión de los textos del MD que distribuyó así; tomo 1: poesía y cuento; tomo 2: periodismo, derechos humanos, política, cultura popular; tomo 3: artes plásticas, artes escénicas, música, cine, arquitectura, la ciudad, filosofía, y números monográficos.

Roca fue un asiduo colaborar del MD y coordinador de la página de poesía. Marisol recuerda que la coordinación fue «un reconocimiento al trabajo de Juan Manuel, por su calidad como escritor, a su conocimiento de la poesía. Algo que veíamos en él era una capacidad muy grande en un pequeñísimo espacio de lograr introducir nuevas voces aunque fueran milenarias, que resultaban nuevas para el contexto colombiano. Una de sus grandes capacidades era que a partir de un hecho traía una voz poética que era nueva para la gran mayoría de los lectores».

El poeta rememoraba así su paso por el MD: «Es la primera vez y creería que la última, en que me sentía abrumado por hacer algo con tanto deleite y que además, me lo remuneraran. El equipo que conformé durante casi una década con Marisol y Claudia Antonia Arcila, y finalizando, con Alejandro Torres, no pudo ser más que una experiencia gratificante, creativa e irrepetible, por el grado de armonía y vitalidad que acompañó ese pedazo de la historia del suplemento».

Nota de periódico en la que se anuncia el recibimiento del Premio Casa de América de Poesía Americana.

Pero el destino de las iniciativas culturales es morir pronto y el MD, en la versión original, no vivió para siempre. Las directivas de El Espectador propusieron para el suplemento un enfoque con el que Roca no estuvo de acuerdo y el escritor renunció.

«Mi salida ocurrió cuando Alejandro Torres y yo tratamos de sostener erguidamente lo que se había conquistado. Los nuevos propietarios y su tribu de mercadeo, querían imponer lo que al final lograron: unas lecturas banales, el reino de la pasarela y la culinaria, el guiño a cualquier político, la trivialización que se ha tomado por asalto a todos los medios de comunicación».

Y continuaba: «Fueron reduciendo las páginas, depauperando el magazín, para que al final, cuando desapareciera, nadie lo lamentara. Sin embargo, fueron miles de colombianos, especialmente de provincia, que veían en ese deleite dominical la única posibilidad de contactarse con el mundo, los que lamentaron la pérdida. Una señora de Lorica escribió una carta, que se la presentamos a esa raza de mutantes de mercadeo, donde decía que a ella le encantaban los domingos porque compraba el magazín y le encimaban el diario. Acabar con el Magazín fue cercenar una de las más importantes tradiciones del periodismo colombiano».

De otro tema que la poesía de Roca huye con pavor es del amor. De hecho, el poeta parece hacer lo mismo. Aunque sus amigos cercanos le atribuían un particular éxito con el género femenino, le oían decir que cuando encontraba en el baño de su casa dos cepillos de dientes se ponía nervioso.

Pero las tribunas no cesaron para Juan Manuel Roca. Siguió escribiendo y publicando, opinando a través de sus ensayos. Con la llegada de las redes sociales, Facebook tuvo para él un canal de expresión. En Youtube también pueden encontrarse recitales de poesía suyos, homenajes, entrevistas. Su vitalidad y longevidad le dieron el privilegio de ser un escritor 2.0, ventaja que no tuvieron contemporáneos suyos como R.H. Moreno Durán, María Mercedes Carranza o Germán Espinosa.

Un cruce de palabras

Cuando lo entrevisté nos vimos en su casa de Teusaquillo, en Bogotá. Entre otras cosas le pregunté:

—¿Cómo es tu mejor lector?

—Cuando escribo no pienso en ningún lector. Un poeta es fundamentalmente un traductor de sí mismo. En la medida en que logra hacerlo, quizá traduzca a los demás. De manera que en primera instancia pienso en lo que me gustaría leer, más como lector que como escritor. Pero también existe lo que Aldo Pellegrini llamó el ilustre desconocido. Ese hombre o mujer que se encuentra con un escrito de alguien y lo hace propio, con lo cual tiene existencia un texto, es decir, cuando habita en alguien diferente a quien lo escribió.

—Además de los 24 años, ¿qué otras edades fueron fundamentales en tu formación poética?

—Mi primer cincuentenario. Ha sido fundamental, y lo digo a expensas de parecer padeciendo una prolongada inmadurez. Ha sido clave en mi formación que aún considero inconclusa. Ocurre que, aunque tenga un tono presuntuoso, cuando uno empieza a escribir, escribe más o menos lo que puede y cuando ha avanzado en el camino, escribe lo que quiere.

—En uno de tus ensayos imaginaste la historia de la poesía como un tren organizado en vagones según la clase de poetas. ¿En qué vagón te gustaría viajar?

—A mí me gustaría sentarme como polizón en el vagón donde van los insumisos. Sé que es mucho pedir porque toda poesía es una gran insumisión, pero me conformaría con servir de equipajero, con llevarle las maletas a Rimbaud. Sin duda es un vagón ebrio, delirante. A lo mejor allí van Greorg Trakl inhalando cloroformo; Vallejo contando las horas como si fueran húmeros; Rilke punzándose un dedo con la espina de una rosa. Es decir, más o menos, un conglomerado de historias clínicas trepidando sobre los rieles.

—¿Qué crees que hace particular tu obra en el mapa de la poesía colombiana?

—Hay una cosa difícil en la poesía y es adquirir un tono. No pretendo que el mío sea irrepetible, es más, no sé si lo tengo, pero lo que sí sé es que recibiendo el legado de algunos viejos poetas colombianos, no he cedido al mimetismo de sus voces ni he pretendido tampoco desconocerlos. Ni iconoclasta ni mimético, pero sí me siento diferente, ni mejor ni peor, pero diferente al resto de poetas de mi generación.

—¿Cuál ha sido la crítica más objetiva que has escuchado de tu poesía?

—Héctor Rojas Herazo es muy certero al decir que mi poesía viene de las cabeceras del hombre y realmente pienso que sí. He intentado escribir un alegato sobre la condición humana.

—¿Cómo percibes la realidad colombiana?

—Me preocupa de la historia de Colombia que está contada por la punta donde está el borrador y no por la punta donde está el lápiz. Somos un país ahistórico y acrítico con la realidad. Eso tiene que ver con la desmemoria colombiana. No puedo desvincularme, ni quisiera hacerlo, de las preocupaciones políticas.

Ilustración: Relatto

Soy lector de la historia de Colombia, de ciertos períodos, el mal llamado de la violencia, el 9 de abril, el nacimiento de los movimientos obreros, la literatura involucrada con la violencia. Es imposible no tomar partido y señalar causas de la violencia. Por ejemplo, la pacificación del Urabá antioqueño a sangre y fuego fue una manera de hacer una contrarreforma sin que hubiera habido una reforma agraria.

Esos temas, de manera pragmática en la literatura resultan pobres, pero resulta mucho más pobre el que a uno no lo asalten esos temas de manera inconsciente. Si el escritor y el poeta intentan, como una antena, percibir lo que ocurre en su entorno, no veo porqué no sea el entorno violento.

—En tu libro de cuentos y en la novela se perciben guiños al grupo guerrillero M-19, ¿cómo fue tu relación con ellos?

—Simpaticé con el M-19 por figuras desmitificadoras como Jaime Bateman Cayón, que vinieron a remozar las prácticas stalinistas de la vieja izquierda. Tuve encantos y desencantos. Encantos: algunos operativos que parecían puestas en escena (Roca, como todo el país, recuerda cómo el M-19 robó al ejército, el 3 de enero de 1979, en sus narices, en pleno Cantón norte, 5.000 armas; o esa tarde en que el poeta vio a Jaime Bateman Cayón —diría Roca en su novela, ese hombre de afro con apellido de beisbolista, de hombre al bate— entrando a un cine riéndose a carcajadas con la función empezada cuando era el individuo más buscado de Colombia), los veía imaginativos, creativos y sentía que tenían una voluntad patriótica y una entrega delirante por las causas de la libertad.

Desencantos: el secuestro de José Raquel Mercado. Todo secuestro es fascista. No se puede ideológicamente justificar un secuestro y luego hacer un juicio prusiano a ese secuestrado y después matarlo, es abominable. Otro desencanto fue la toma del Palacio de Justicia. Se llevaron por la borda a gente progresista, magistrados demócratas. Le hicieron un favor a las fuerzas de la represión. Mostraron un aventurerismo y un mesianismo que borró todo mi entusiasmo.

—Te has declarado anarquista, ¿cómo describirías esa postura?

—Es un ejercicio de la libertad a prueba de ser mal visto por unos y otros. Es la pieza que no encaja en el rompecabezas de lo gregario. Permite ejercer de manera crítica una posición que no resulta para nada ambivalente, la del rechazo de los poderes omnímodos, la libertad de no traicionar las utopías en busca de un acomodo político que da más seguridad.

No voto, he discrepado abiertamente de nuestros gobernantes, tengo vigilancia para no caer en lo que caen los políticos: dejar los principios para el final. Creo que el anarquismo comporta no sólo una actitud ética, sino una actitud estética que se niega a cualquier tipo de servidumbre. Un anarquismo contrario al stalinismo y otros dogmas que nos enseñaron cómo no hacer la revolución. Creo en la posibilidad de hacer un gobierno colectivo, algo utópico e ingenuo para algunos pero que no resultaría imposible.

Sin embargo, Roca terminaría votando, o al menos así lo anunció en apoyo a Gustavo Petro. Antes, en tiempos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, simpatizó con Carlos Gaviria Díaz, el aspirante presidencial del Polo Democrático Alternativo.

Un poeta que sabe hacer reír

La fiesta lo seducía, la noche era su casa. Al preguntarle a Juan Felipe Robledo por una imagen característica del poeta decía: «Entrando en su casa, abriendo la puerta batiente (de la cocina), buscando qué se toma uno. Es un muchacho eterno que está pendiente de la fiesta. Luego sigue una fiesta que él no quiere que se acabe».

Fue aguardientero y ronero; pero el ácido úrico lo limitó al whisky. En otros tiempos, Alberto Salcedo Ramos diría que si el ron llegara a la casa como el agua, Roca pagaría las cuentas más altas de ronducto.

—¿Qué es la fiesta para Juan Manuel Roca? —Le pregunté al poeta en aquella ocasión.

—Cuando se da la condición de los amigos se me impone el festejo. Colombia es un país que a pesar de sus momentos más luctuosos tiene una mirada limpia para la fiesta. Festejar, celebrar, compartir con los amigos, es algo vital que ha nutrido mucho de lo que he escrito.

—¿Qué música se escucha en tus fiestas?

—Me importa mucho la música y ha ido ampliándose el espectro de mis intereses. En una época oía fundamentalmente, lo que demuestra las caras de una misma moneda, música clásica y son cubano.

Posteriormente, en otro período de mi juventud, me interesé pasionalmente por el jazz y sobre todo por el blues, y una música que realmente había desatendido a pesar de ser del entorno de mi adolescencia, empezó a inquietarme no sólo en lo musical sino en sus muy vitales letras: el tango.

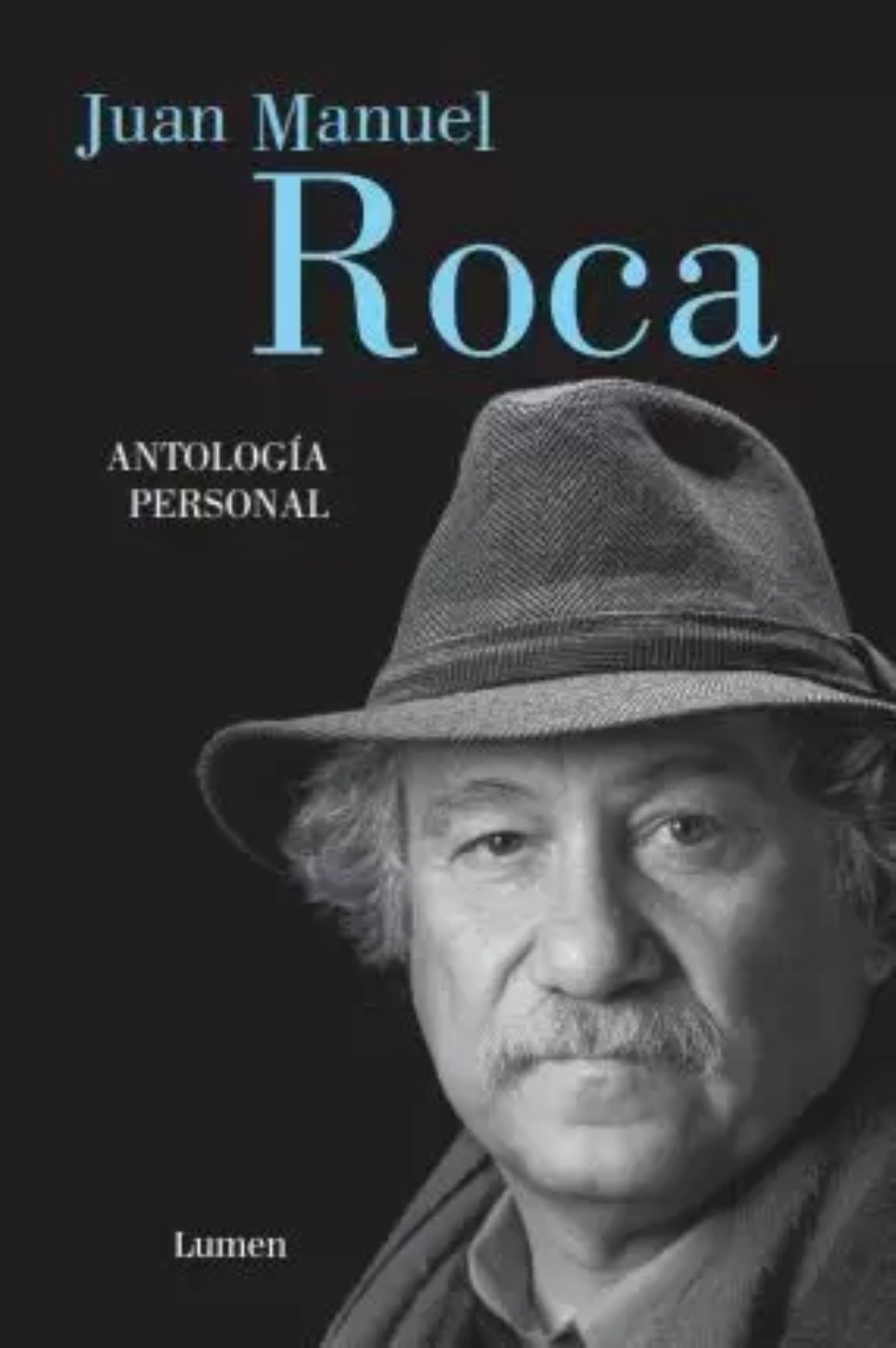

Antología Personal, publicada en 2020.

Así como hay músicas que me gustan mucho como la bossa nova o los viejos porros colombianos, hay músicas que no soporto. Con lo único que me creo sectario es con la música: el merengue, el vallenato de buseta, la nueva trova cubana, que no es nueva, ni es trova, y solamente es cubana, los baladistas, el rap y los cantanticos criollos que adoptan un formato hueco que les asigna el éxito, como Shakira y Juanes; cualquiera de esas excrecencias musicales, son como una mosca que cayera en el pastel de la fiesta.

—¿Por qué el porro y no el vallenato es la música nacional?

—Es la más poética, cadenciosa de las músicas colombianas. Tiene un instrumento muy bello que es el bombardino, al contrario de ese pito horrible que es el acordeón. Nosotros en Colombia somos muy de malas: un europeo pasó por Argentina y en algún momento se le cayó un bandoneón; ese mismo u otro europeo, pasó por Colombia y se le cayó un acordeón. Así como es de expresivo ese pequeño piano que es el bandoneón, es de aborrecible ese pitico que es el acordeón, con el perdón de mis amigos vallenatos.

Al poeta se le da el humor, la ironía, pero en otros tiempos habitó en él la ira, o al menos así lo expresan algunas de las fuentes que consulté para escribir sobre él.

Germán Espinosa rememoraba que Roca «era ardoroso, vibrante para defender sus puntos de vista. Se iba muy fácil a las manos con sus colegas por asuntos del mundillo literario. Con el tiempo lo ha asistido cierta dosis importante de escepticismo».

El rasgo personal de Roca que más perdura en sus interlocutores es el humor. Alberto Salcedo Ramos le ha oído varios de sus chistes y los replica como nadie: «Donde está Juan Manuel, ya de por sí hay una fiesta. Él te divierte con su ingenio fácil. He tenido la suerte de ser testigo de muchas de sus ocurrencias. Te juro que cuando él tiene la chispa prendida, uno no necesita música para sentir que la fiesta está buenísima. Una vez, por ejemplo, refiriéndose a un reconocido escritor narciso de nuestro país, dijo que “si ese tipo hubiera sido Juan Ramón Jiménez, habría escrito Yo y platero”. Él tiene la forma de embriagarte con la palabra».

Al poeta se le da el humor, la ironía, pero en otros tiempos habitó en él la ira, o al menos así lo expresan algunas de las fuentes que consulté para escribir sobre él.

El retruécano y el humor negro son las herramientas más valiosas del humor de Juan Manuel. Una tarde, él y Salcedo estaban en la sala del poeta y le llegó una invitación para un recital en la cárcel Modelo, al leerla, Roca dijo en seguida: «Yo a esto no puedo faltar, voy a tener un público cautivo». En otra ocasión, Roca estaba frente a un televisor, se anunciaba un documental sobre el pintor Fernando Botero y Juan Manuel dijo, «ese va a ser un verdadero gordometraje».

En su humor diabólico han caído editores, escritores y políticos. Por ejemplo, el expresidente Belisario Betancur, quien después de gobernar a Colombia sin mucha suerte tuvo el desacierto de hacerse poeta. Ofreció un recital al cual asistió Juan Manuel Roca. Era tarde, el cansancio lo acosaba y la voz de bolerista desentonado del expresidente contribuyó para que Roca se quedara dormido. Cuando cayó en cuenta que estaba haciendo mal en tan solemne acto, Juan Manuel abrió los ojos y se dijo a sí mismo:

— Cuando desperté, el belisaurio todavía estaba allí.