Era 1988. Lucas tenía diecinueve años y guardaba un secreto. Su abuelo había muerto y le había dejado una carta que no comentó con nadie. Una tarde, pocas semanas después del entierro y todavía atormentado por aquellas palabras, miraba televisión en casa de su amiga Dolores: una joven muy flaca de su misma edad que, en el colegio, había tenido fama de rara, de torpe, de inadaptada. Cuando ella se le acercó, lo miró fijo y le susurró al oído: “Me dice tu abuelo que el mensaje que te dejó lo leíste mal, que él te quiso decir lo contrario”. Lucas gritó, horrorizado.

Veinticinco años después, Dolores recuerda ese momento sentada en el sillón blanco y pulposo de su living inmenso y lleno de sol de la casa del barrio cerrado Santa Bárbara, donde vive, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Viste una bermuda verde agua y una chomba violeta, tiene el pelo largo y castaño claro o rubio oscuro, la piel blanca y algunos kilos de más.

—Nos pasábamos las tardes en la casa de mis padres en Martínez. No te puedo explicar el ataque de nervios que le había agarrado a Lucas, casi lo mato: estaba desencajado.

Pero a Dolores esas cosas le pasaban ya desde muy chica.

—Yo veía gente muerta. Mi abuela permaneció a mi lado mucho tiempo después de morir y una vez un vecino muerto me vino a pedir que le dijese a su familia, que estaba muy compungida, que no llorase más.

Para llegar hasta la casa de Dolores hay que acercarse a una garita, hablar con personal de seguridad, entregar el DNI, esperar que el guardia llame y corrobore que la visita es bienvenida, recibir un mapa, ubicarse y caminar. Hay que caminar mucho, atravesar un lago artificial y esquivar camionetas importadas. En la puerta de su casa hay cuatro bicicletas y una estatua grande en cerámica de una Virgen blanca, que se repite adentro, en el living en el que ella toma un vaso de agua con una gema en el fondo para, según cree, eliminar las toxinas estancadas en su cuerpo. Dice que una noche, cuando tenía doce años, encontró un libro que hablaba sobre los ángeles de la guarda y quiso conocer al de ella. Se sentó en su cuarto y preguntó: “Ángel, ¿cómo te llamás?” y una voz contestó: “Rangel”. Desde entonces, casi todos los días charla con él.

A pesar de que Dolores decía que algunas noches unos monos malignos bailaban alrededor de su cama, que era capaz de ver los colores de la energía de las plantas, sentir la presencia de fantasmas y que no podía ir a los cementerios porque todos los muertos le empezaban a hablar y la mareaban, su madre jamás pensó que estaba loca. Siempre la vio como una niña especial, incluso cuando la monja del colegio católico al que asistía le dijo que su hija, alumna de cuarto grado, debía abandonar la escuela porque estaba endemoniada.

Recién a los veinticuatro años, Dolores encontró una explicación para todas esas cosas que sentía cuando, sin que haya sabido nunca cómo, apareció en su casa el libro La novena revelación, del psicólogo estadounidense James Redfield, que habla de la llegada de una nueva conciencia trascendente y espiritual que alterará la cultura a nivel mundial. Lo leyó y comenzó a entender que las cosas que le pasaban les ocurrían a cerca de trescientos millones de personas alrededor del mundo.

Yo veía gente muerta. Mi abuela permaneció a mi lado mucho tiempo después de morir y una vez un vecino muerto me vino a pedir que le dijese a su familia, que estaba muy compungida, que no llorase más.

***

El índigo es el color que ocupa el sexto lugar del arco iris. Es como el violeta, pero más oscuro. No llega a ser púrpura, pero tampoco azul. Desde hace casi cuarenta años, índigo es también la palabra que designa a algunas personas, generalmente niños, diferentes, a quienes les cuesta mucho obedecer, no aburrirse rápido, que consumen grandes cantidades de chocolate aunque nunca tienen mucho apetito y son burlados en la escuela porque dicen que ven ojos rojos en la oscuridad, que nacieron con conocimientos previos, que pueden sanar a los demás y controlar el fuego, ver espíritus y extraterrestres, mover objetos con la mente y también leerla.

El concepto surgió durante la segunda mitad del siglo XX, en la época del movimiento New Age en los Estados Unidos, cuyos partidarios se sentían insatisfechos con las normas dominantes. En 1982, la psíquica estadounidense Nancy Ann Tappe definió a los niños índigo por primera vez en su libro Comprendiendo tu vida a través del color: “Forman parte de una nueva raza que podríamos llamar ‘La Raza de los Superhombres’, seres superdotados y superinteligentes, pero además revestidos con altos grados de espiritualidad, honestidad e integridad”.

Estos niños suelen tener problemas para obedecer, se aburren rápidamente y comen grandes cantidades de chocolate./ foto: Willsant/Pexels.

Sus compatriotas, el médium Lee Carroll y su esposa, Jan Tober, terminaron de popularizarlos en 1998 con el libro Los niños índigo: los nuevos chicos han llegado, donde los describían como seres que habían venido a salvar el planeta, a construir una sociedad basada en el amor.

Quien hizo conocido el concepto en la Argentina en 2009 fue Matías De Stefano, un joven santafesino que hoy tiene treinta y tres años y dice ser la reencarnación de un antiguo habitante de la Atlántida: “Desde pequeño se me ha permitido recordar lo que hacía antes de nacer y de que existiera este sistema solar. Mi misión es ayudar a organizar la información general que tiene la humanidad”. El término pasó a ser popular con Claudio María Domínguez, que en 2010 llevó a la radio y a la televisión su espiritualidad práctica.

En la actualidad, según la corporación internacional Indigo Children, estos chicos ya son trescientos millones alrededor del mundo y también extraordinariamente observadores, reflexivos, valientes, coherentes, solidarios, intuitivos, espirituales, creativos, preguntones, rebeldes, buscadores de la paz y la armonía, del cuidado de la naturaleza, de nuevas formas de vida. Además de inquietos, desobedientes, parlanchines, llorones, quejumbrosos, rabiosos, dispersos, exigentes, ansiosos, desorganizados, egocéntricos, intolerantes, inconformistas y hasta a veces disléxicos, depresivos o muy alérgicos.

Matías De Stefano dice ser la reencarnación de un antiguo habitante de la Atlántida./ Foto: tomada de Facebook

***

En el comedor de una de las tantas casas de Monte Grande, sur del conurbano bonaerense, un barrio tranquilo y de clase trabajadora, la canción de Barney, el dinosaurio púrpura que al menos una vez por día aparece en los canales de televisión para chicos, suena fuerte.

Desde la cocina puede verse a una nena que baila, con sus brazos flacos y sus piernas largas en puntas de pie, hasta que se acerca a la mesa de la cocina, agarra con las dos manos el grabador de audio y se lo pega justo en medio de los ojos.

—¿Acá se puede hablar? Te quiero dejar un mensaje. Hola, ¿cómo estás? ¿Se está grabando? Yo estoy bien en el cole, estoy muy bien en el cole, estoy muy bien en todo. ¿Estás grabando?

Es Lucía, una niña de doce años que hace uno no come gluten, ni azúcar, ni soja, ni conservantes ni toma leche, pero sí medicinas ortomoleculares, veintidós por día, que incluyen suplementos, vitaminas y minerales; es una chica que siempre mira de costado con los antebrazos levantados, las muñecas quebradas y la boca abierta, que habla fuerte, que de lunes a viernes hace más de tres horas de terapia, y que cuando arrancó la primaria fue diagnosticada con TGD, trastorno generalizado del desarrollo: un grupo de patologías que provocan dificultades a nivel cognitivo, en el lenguaje expresivo y en los vínculos sociales.

Pero Laura, su madre, no se conformó con lo que los médicos le dijeron y buscó entender con libros de autoayuda y de espiritualidad lo que le pasaba a su hija. Sentada en la mesa donde Lucía, su hermana Martina, de siete años, y ella desayunan, almuerzan, meriendan y cenan las comidas que prepara íntegramente a mano y a diario, con la espalda derecha, el pelo claro y los ojos entrecerrados por culpa del reflejo de sol, logra terminar una oración en medio de un desorden descarado de lápices, carpetas, televisión, computadora y dos hijas que no paran de hablar:

—Luli no se comunica de las formas más apropiadas. Por ejemplo, se sube al colectivo y dice ‘¿a ver quién me da el asiento? Porque estoy cansada’. Además, tiene rituales, cosas que tiene que hacer todos los días a la misma hora.

—¿Cómo cuáles?

—Ahora se le dio por los nacimientos y se la pasa mirando partos por internet.

Lo que esta mujer cree es que su hija —que tras nacer permaneció una semana internada porque tuvo episodios en los que no respiró, que vela a sus uñas cada vez que se le rompen— está intoxicada por los metales del agua corriente, culpables de sus alergias alimentarias. Pero a Lucía le pasan otras cosas. Puede decir qué día de la semana cae una fecha dentro de tres meses; se acuerda de los nombres de los médicos que la atendieron desde que nació. Además, es estructurada, no puede decir me voy y después quedarse, asegura que a su abuela la conoce de otra época, rinde los exámenes de su quinto grado de forma oral y junto a Silvina, su maestra integradora, porque escribe mal, y hace un año tenía, todos los días a las 13, un berrinche que le dejaba moretones en la cara de tanto gritar.

Silvina, además de acompañar a chicos con capacidades diferentes en la escuela, es psicóloga y una gran ayuda que refuerza la mirada de la mamá de Lucía:

—Lu tiene problemas para expresarse y no se banca la frustración ni tampoco hacer determinadas tareas. Es capaz de revolear la carpeta o morderme cuando se siente así. Pero tiene una sensibilidad superior. A mí me estudió en poco tiempo y por eso tenemos una conexión fuerte. Resta trabajar mucho, pero la idea es que pueda ser una persona independiente.

… su madre jamás pensó que estaba loca. Siempre la vio como una niña especial, incluso cuando la monja del colegio católico al que asistía le dijo que su hija, alumna de cuarto grado, debía abandonar la escuela porque estaba endemoniada.

***

La ciencia y la academia no reconocen a los índigo. Por eso, Patricia Vila, psicopedagoga y coordinadora de la Licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad Nacional de San Martín, con la delicadeza con la que debe tratar a sus pacientes detrás de su escritorio, dice que hay que separar fantasía de realidad.

—La posibilidad del pensamiento simbólico en el niño viene de la mano de la fantasía. Tu hijo puede venir por el living y decirte: “Mamá, correte que vengo con el barco”. Y una como madre puede seguirle la corriente al principio, pero hay un momento en que la realidad corta esa situación. Hay un período en el niño, hasta los cuatro años, en que es esperable que tenga un amigo imaginario. Este adquiere distintas materializaciones: en una familia religiosa puede ser un ángel o en otras un hermanito porque el nene es hijo único.

Patricia sabe por experiencia que los niños ni bien nacen tienen una percepción increíble (de hecho, pueden diferenciar la leche materna de la que no lo es) y varias veces escuchó a sus pacientes hablar sobre diálogos o situaciones de las que no deberían estar al tanto.

—Aunque los adultos aseguramos que jamás hablamos de determinado tema frente a los más chicos, no es así.

Y admite que tuvo que atender a una madre de un chico autista que decía que era índigo.

—Tener un hijo con un trastorno es difícil. Hay una diferencia entre el deseo de ser madre y lo que ocurre cuando el niño nace, que tiene una realidad propia. Encima, si esta realidad tiene anomalías, hay que procesarlo y cada quien la hace como puede.

***

El diario argentino La Nación publicó el 15 de febrero de 2004 la nota “Los niños índigo: ¿Una nueva generación?”. Gerda Campodónico, docente de la Asociación Educadora Rudolph Steiner, es una de las especialistas consultadas y dice: “Las características de los niños índigo son las de chicos inteligentes y sensibles con padres tontos que no tienen la menor idea de cómo educar a un ser humano. Siguiendo esta teoría: ¿Jaimito no sería un niño índigo?”.

La teoría de los niños índigo no ha sido comprobada por la ciencia. Muchos científicos opinan que es todo mentira./ Foto: Ryutaro Tsukata / Pexels.

Más de una década después de esta afirmación, en Buenos Aires hace mucho calor. Y en una de las puntas de la mesa larga del living de la casa con jardín hermoso y sin timbre de una de las esquinas de Boulogne, ciudad del partido de San Isidro de la provincia de Buenos Aires, hay un sifón, vasos, un poco de hielo y pasas de uva por si a alguien se le antoja algo dulce. Pedro, morocho, flaco y de quince años; Oliverio, pelirrojo, flaco y de trece; y su mamá, Valeria, piel blanca, pelo muy corto y más bien oscuro, están sentados y listos para decir que no saben bien si son índigo o no, pero que cuando Oli tenía cuatro años pasó algo especial.

—Estábamos en una ruta sin señal de radio cuando de repente Oliverio preguntó quién había muerto. Con mi marido pensamos que era cosa de niños hasta que llegamos a un hotel, prendimos la televisión y vimos que el papa Juan Pablo II había fallecido justo cuando Oli lo había preguntado. Ahí a mí se me partió la cabeza.

Valeria, que suele ser la primera en contestar cada pregunta sea o no ella la destinataria, dice que en ese momento sí creyó que algo pasaba con su hijo, pero agrega:

—Nos parecen cuestiones que les pasan a todos. Hay gente atenta y gente que no lo es. Parecen cosas extraordinarias, pero son naturales. Todos los chicos nacen con grandes intuiciones y somos los padres los favorecedores o no de esto.

El hermano de Oliverio, Pedro, es muy memorioso. Cuando era chiquito miraba History Channel. Valeria dice que era impresionante escucharlo porque parecía un señor: daba datos y fechas exactas, desde la historia de Egipto hasta los vikingos. Además, dibujaba escenas de piratas, romanos y batallas. Y encima lo hacía sin levantar el lápiz del papel.

—En cambio el dibujo nunca fue el fuerte de Oli. Pedro a los cuatro ya escribía. Tiene un nivel de madurez distinto de la media. Así fue siempre.

Pedro, como Oliverio, se levanta a las 6 de la mañana, también en vacaciones, para hacer natación. No es fanático de las redes sociales ni del celular. Le gusta ir al colegio. También es bueno con las fechas: suele predecir el día exacto en que nacerán bebés de su entorno y dice que tiene seguridades que le vibran, como también certezas: cuando estudia para un examen, dice saber exactamente qué le van a preguntar.

—Me gusta ser distinto. A veces me quejo porque me cansa que los demás tarden en aprender. Ahora me llevo bien con mis compañeros, aunque antes me costaba. Ahora me estoy socializando.

Cuando está a punto de continuar la frase su madre lo interrumpe para contar que Pedro la pasó mal en el pasado porque le decían nerd, porque siempre su carpeta está completa, “porque el nerd denuncia que los otros están en falta”.

—Ahí me dije “esto no puede seguir así” y busqué un cambio. Nos criaron para no quejarnos. Yo hago todo lo que quiero hacer, dice Pedro.

—Cuando arrancó el secundario, empezó a madurar físicamente. Creció, empezó a jugar al rugby y hasta tuvo una mención. Entonces tomó confianza y esto lo integró con los varones, dice la madre.

—No era bueno con el cuerpo. Me cargaban por eso, pero con la cabeza siempre fui el mejor, dice Pedro.

—Yo trabajo con la autoestima de estos chicos desde que nacieron, dice la madre.

—Yo tengo la autoestima muy alta, dice Pedro.

—El colegio al que ellos van nos cuesta un montón de dinero; entonces la consigna es: nosotros apostamos a esto, pero ellos tienen que dar lo mejor, dice la madre.

Pero para Oliverio las cosas son distintas:

—Yo odio a mis compañeros. Solo juegan al fútbol. Me discriminan porque soy colorado, me hacen sentir extraño, dice.

—Oli siempre llamó la atención. Entra a cualquier lado y la gente se da vuelta, desde que nació. Y mirá que no es bonito, pero llama la atención. Pedro es mucho más autónomo en lo social. Oliverio no, necesita sentir que pertenece. Siempre digo que el camino de Pedro es de lo individual a lo social; y el de Oli, de lo social a lo individual. Pero bueno, esto es lo que pienso yo. Después ellos buscarán sus propios destinos, dice la madre.

Quien hizo conocido el concepto en la Argentina en 2009 fue Matías De Stefano, un joven santafesino que hoy tiene treinta y tres años y dice ser la reencarnación de un antiguo habitante de la Atlántida.

***

—Los niños índigo son chicos sacudidores de esta época. Mi hija Amma es extremadamente sacudidora. A los dos años hablaba mejor que mis varones de veinte. Son exigentes, manejan el amor y la gran ternura. Te muestran que o te bancás el haberlos traído al mundo o te van a choquear con sus manifestaciones. Son sanadores, espirituales, pero requieren que los mantengas hiperactivos porque no paran. Cuando Amma tenía cinco años le dije que tiene que ser un referente para su hermana más chica y ella me respondió: “Yo soy una buena referente, pero quienes deberían serlo son ustedes”. Me quedé asombrado.

Al teléfono, Claudio María Domínguez es contundente. Con un discurso arrollador que no da lugar a interrupciones ni a análisis porque cuando uno procesa lo que él dice, él ya está con otra idea; y una personalidad que no tiene vergüenza —porque mientras habla, hace pis, tira la cadena y se disculpa por el barullo que hacen sus dos hijas—, afirma con una suavidad tremenda que sí, que los índigo existen, que cada vez son más.

Claudio María llena auditorios, vende libros y logra ratings altísimos en radio y televisión con anécdotas, consejos y mensajes alentadores, con un discurso que pronuncia sentado en una banqueta y que arma en una coctelera en la que mezcla medicina, ciencia, literatura, espiritualidad y cotidianeidad.

Cuando nació, en 1960, el mundo no hablaba de los niños índigo. Pero él, cuenta, a los tres años ya leía y escribía, a los seis se sabía Homero casi de memoria y a los nueve ganó un millón de pesos, más de cien viajes alrededor del mundo y logró 40 puntos de rating en televisión, en el programa Odol Pregunta, conducido por Cacho Fontana.

“El loquito Domínguez”, apodo que le pusieron en su infancia, es una topadora. Cuando habla, cuando explica, lo haga frente a cientos de personas o a una. Y no le interesa compararse con sus hijas ni analizar si él es o no un índigo. Sí asegura que hay adultos índigo, pero que son pocos los que conservaron estas características.

—Un adulto índigo es consciente de que nada del mundo exterior importa más que saber quién se es en esta vida. Y la vida va más allá de si me duele el oído o si todavía esa persona que quiero no me llamó.

***

Desde que en la década del 80 bautizó a estos niños como índigo hasta su muerte, en 2012, la estadounidense Nancy Ann Tappe fue refutada y acusada por especialistas de varios países y disciplinas. En la Argentina, el profesor de Historia e investigador Pablo Allegritti publicó en 2007 el texto El fraude de los niños índigo, en el que asegura que Nancy no es más que una mentirosa e ignorante.

Pese a las críticas, Dolores cree. La tarde aún tiene un poco de sol mientras su voz suena suave y aireada pero segura:

—Te lo cuento así, como me bajó: cuando no estamos en el cuerpo nuestro ser está unido a Dios y es todo. Cuando es todo es todo lo que hay. Antes de que existiera nada, era él todo en una potencialidad. Si eso es lo que hay, no hay opción, no podés elegir. Pero en ese momento es cuando en un acto de amor se nos da la posibilidad de elegir. Primero tenemos que tener un sentido de individualidad, no hablo del cuerpo, sino de la noción de tu ser. Esa noción para poder elegir tiene que experimentar todo y cuando lo hace decide volver a todo. Venimos a este plano a encarnar porque con un cuerpo es la única manera de experimentar y sentir”.

Desde uno de los tantos cuartos de su casa enorme de barrio cerrado, unas semanas después de nuestro primer encuentro, Dolores relata los pensamientos que, según dice, le llegan de repente y que la ayudan a entender mejor los procesos espirituales que atraviesa.

Pero su hija mayor, Delfina, de trece años, pelo largo y aclarado en las puntas, la interrumpe para exigirle que la deje salir de noche, que las madres de sus amigas dijeron que sí. Y al segundo se suma a la escena Felicitas, su hija del medio, de cuatro años, inquieta pero callada ante gente que no conoce, a la que debe aclararle que el mantel que sacó de la mesa y que arrastra no es un vestido de princesa.

Dolores está convencida de que ambas son índigo como ella porque, por ejemplo, les cuesta sentarse a la mesa y comer. Para cada una de sus tres hijas, Dolores tiene un menú integrado por un único plato: el que quieran. Las chicas pueden pedirle a la mujer que ayuda en los quehaceres de la casa que les cocine una milanesa a las cuatro de la tarde. Pero además:

—Delfi cuando era chica te hacía reiki, a mí me ponía las manos para sacarme el dolor de cabeza, pero ahora le busca la lógica racional. Igual no puede no estar conectada; el otro día quiso donar toda su ropa y renovar su vestuario, y justo bajaba al planeta una energía de desprendimiento material. Y Felicitas ve el color de tu corazón.

—¿De qué color es el de ella?

Sentada sobre una mesa ratona, con su pelo algo revuelto, sus lentes gruesos y unos ojos torcidos que se achican por la concentración que requiere la tarea, Felicitas responde:

—Rosa y violeta.

Dolores asegura que su hija puede ver hoy un color, pero en unos meses otro, si la persona no tiene el mismo ánimo.

—Además, es superrebelde; hay días en que no puedo ponerle el uniforme, así que la mando al colegio en pijama con una notita a la maestra en donde le digo que yo no pude ponérselo, que si quiere lo intente ella.

Y agrega:

—Trinidad todavía es una beba, pero te mira con una profundidad y una atención que te das cuenta.

Lo leyó y comenzó a entender que las cosas que le pasaban les ocurrían a cerca de trescientos millones de personas alrededor del mundo.

***

Es un domingo de enero en Belgrano, y Patricia, pelo corto, parejo, rubión, piel rosada y anteojos espesos, va a llegar a su consultorio limpio, blanco y de aroma dulce —donde atiende a chicos de clase media y casi siempre de colegios privados— más de una hora tarde con el teléfono inalámbrico de su casa en la mano.

—No sé qué quería agarrar que me traje esto. Perdón, se me pasó el tiempo, eso es típico de los índigo.

Así va a excusarse mientras revolea los ojos y entrecierra los párpados en una expresión que repetirá al final de cada frase contundente como si fuese una necesidad. En minutos va a empezar a contar que su camino espiritual comenzó a sus cuarenta y cinco años, cuando hacía las compras y vio una góndola desbordada con ejemplares del libro Usted puede sanar su vida, que la precursora en autoayuda Louise Hay, récord en ventas en los Estados Unidos, escribió en 1984. Lo agarró, miró la contratapa, lo abrió y leyó: “Somos responsables en un ciento por ciento de todas nuestras experiencias; liberar el resentimiento llega incluso a disolver al cáncer”.

—Ese libro me cambió la cabeza.

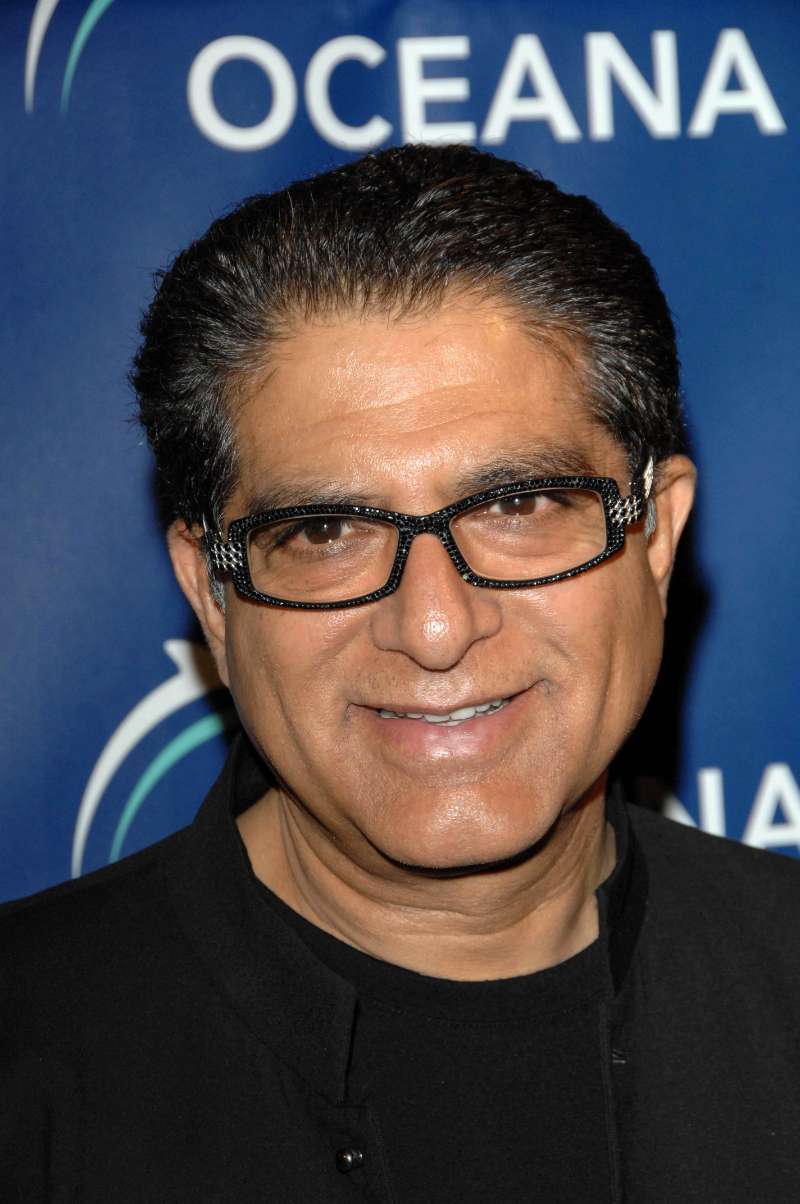

Cuando terminó de leerlo, entendió que sentir la presencia de espíritus, ver ojos luminosos por las noches y no entender las reglas básicas de la sociedad no estaba mal, y empezó a buscar talleres sobre Louise Hay en la Argentina. A Usted puede sanar su vida le siguieron los libros del médico indio Deepak Chopra, los del matrimonio de espiritualistas Esther y Jerry Hicks, los cursos del español José Manuel Piedrafita Moreno y la felicidad del telegrama de despedido, excusa perfecta para tomarse un año sabático y continuar con una búsqueda que sintió certera una tarde, mientras navegaba con unos amigos, cuando una avispa picó a uno de ellos y le provocó una hinchazón que bajó como por arte de magia cuando Patricia le apoyó una mano sobre la picadura. Después, abrió un instituto para armonizar y equilibrar el campo energético, viajó por el país para dar conferencias y se convirtió en facilitadora de niños índigo.

—Los ayudo a encontrar su camino, a no sentirse perdidos con estas cosas que les pasan y que son difíciles de entender, como hablar con gente muerta o tener habilidades telepáticas.

—Pero si un nene dice que ve gente muerta, ¿no podría ser un trastorno psicológico?

—Lo médico nunca se descarta y no todos los chicos que ven ojitos rojos son índigo. Pero si lo agarrás y le hacés una sesión para equilibrarle los campos electromagnéticos y el chico cambia, ¿para qué lo vas a medicar contra la esquizofrenia? El chico esquizo frente a la terapia energética no responde. Yo mandé a muchos al psiquiatra. Si un nene ve gente muerta, significa que tiene las vibraciones muy bajas; yo con la terapia se las subo y listo, no los ve más. Pero andá y decile a un psicólogo que ves fantasmas.

Antes de entender que era índigo, Patricia estudió Análisis de Sistemas, trabajó en firmas internacionales, estuvo en pareja con un hombre que la maltrataba, y predijo la fecha exacta del nacimiento de sus hijos. Hoy es magíster en Visualizaciones Terapéuticas, profesional avanzada en Técnica de Equilibrio del Campo Magnético y se niega a creer, a fuerza de repetición y de no pestañear, que las condiciones sociales puedan ser una traba en el camino.

—La información llega, sola, llega. Si vos estás preparado, la info llega por una revista, por una charla, por internet. Te llega. De alguna manera llega, llega, llega. No sé cómo decirlo, pero los chicos pueden vivir en una villa y encontrar a quienes les den las sesiones.

El médico indio Deepak Chopra, uno de los autores más famosos que ha escrito sobre el fenómeno de los niños índigo/Foto:Shutterstock.

***

Matías De Stefano, el primer índigo argentino famoso que a los doce años fue tildado por algunos médicos de esquizofrénico, reunió el 11 del 11 del 2011 a seis mil de personas en la base del Cerro Uritorco de la ciudad cordobesa de Capilla del Monte para presenciar la apertura de un nuevo portal energético que los ayudaría a “reconectarse con su memoria cósmica”, de acuerdo con lo que dijo en una de las pocas entrevistas a las que sí accedió.

Once años antes, Alejandro Borgo ya estaba convencido de que los profetas de la Nueva Era eran unos mentirosos. Por eso, impulsó la creación del Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia y por seis años estuvo al frente de la revista El Ojo Escéptico. Hoy, representa al Center For Inquiry en la Argentina y participa en programas de radio y televisión desmitificando la parapsicología, la hipnosis y el control mental. Si habla de los “niños índigo” lo hace siempre así, entre comillas, con una voz algo grave y áspera, el pelo canoso y alborotado como si no se hubiese visto al espejo desde que se levantó, y unos ojos celestes que se esconden detrás de párpados cansados.

—¿Qué pensás sobre este fenómeno?

—Los niños "índigo" tendrían dones especiales, poderes llamados "paranormales" como la psicoquinesis o telepatía. Se llamarían "índigo" por el color de su aura, dudosa entidad que solo pueden detectar ciertos videntes o dotados. Los científicos no encontraron nada de cierto en esta hipótesis.

—¿Creés que es posible hablar con gente muerta o ver ángeles?

—Nadie demostró jamás que sea posible comunicarse con los espíritus de los muertos ni con los ángeles. Hay mucha gente que cree que esto es posible, pero hasta ahora la evidencia brilla por su ausencia.

—¿Existe el aura?

—No, definitivamente no. Jamás se comprobó su existencia, por más que haya videntes y parapsicólogos que lo sostengan firmemente.

***

Es Lucía, una niña de doce años que hace uno no come gluten, ni azúcar, ni soja, ni conservantes ni toma leche, pero sí medicinas ortomoleculares, veintidós por día.

Si alguien escribe en el buscador de internet “cómo detectar si un niño es índigo” aparecen varias páginas, pero en una en particular hay una encuesta con muchas preguntas, como, por ejemplo:

¿Vino su hijo al mundo con un sentido de realeza y actúa como tal?

¿Tiene dificultades con la disciplina y la autoridad?

¿Es para su hijo una tortura esperar haciendo colas?

¿Ha descubierto su hijo la disposición a soñar despierto?

¿Tiene su hijo una mirada profunda y sabia?

Si en total más de quince respuestas son positivas, según la página, la persona definitivamente es índigo. Y si Fernanda hiciera este test, sin dudas contestaría que sí a más de quince porque, por ejemplo, cuando tenía tres años se cayó de una terraza, pero no se lastimó porque una presencia lumínica con alas se le acercó, la agarró y la llevó hasta el suelo, según cuenta. Porque durante su adolescencia, en varias oportunidades se acostó en la cama y sintió que se desprendía de su cuerpo; de hecho, se alejaba tanto que se podía ver dormir, según cuenta. Porque a los treinta y cuatro se despertó en su departamento una noche asfixiada, desesperada hasta que sonó su celular y una bocanada de aire la liberó: era su papá que le avisaba que se le estaba incendiando la casa.

Fernanda podría ser algo así como el prototipo del índigo: odiaba ir al jardín, aprendió a leer y a escribir a los cuatro años, se aburría en la escuela, no le gustaba salir a bailar, nunca dudó de la existencia de extraterrestres, tuvo encuentros con ángeles, puede sentir en su cuerpo el dolor de un ser querido y es capaz de ver el aura de las personas.

… prendimos la televisión y vimos que el papa Juan Pablo II había fallecido justo cuando Oli lo había preguntado. Ahí a mí se me partió la cabeza”.

—En mi casa me decían enana porque hablaba como una persona grande, pero era chiquitita. Además, así lo vivía yo. Me acuerdo que en un momento mi papá empezó a ir a unas reuniones y a tener un romance a espaldas de mi madre y yo lo acompañaba para asegurarme que volviese a casa.

Fernanda tiene más de cuarenta años, tez algo oscura, el pelo larguísimo y castaño, labios carnosos y unos ojos marrones que no tienen vergüenza. Es periodista, vegana, activista de los derechos animales, se tatúa compulsivamente, no puede formar una pareja porque se siente invadida, comparte su departamento con gatos, muchos libros de espiritualidad, un olor seco y profundo a sahumerio y se define como “un ser que transita el camino del aprendizaje, en plena búsqueda de la iluminación”. Mientras cocina fideos con sal del Himalaya asegura con la firmeza paralizadora con la que habla siempre:

—Vine a esta vida para cumplir una misión. La vibración de mi nombre indica que yo vengo a comunicar.

***

Aún es sábado en Monte Grande. En la calle, la gente pasea mascotas o carga la bolsa de los mandados. El ruido del colectivo mientras pasa por la esquina se oye claro. Dentro de su casa, Laura hace un esfuerzo imperceptible por entender a su hija mientras la música del living ahora suena bajo, es una cortina de fondo:

—Luli vino al mundo para decirnos que comamos de otra forma, que seamos más solidarios. Ella trae un mensaje sanador, pero tiene que pagar el precio de ser así. No tiene amigas y los chicos se le ríen en la cara. La molestan y ella responde con un te amo.

Es que además de bancarse las burlas y la soledad, Lucía tiene que lidiar con sus premoniciones. Una semana antes de conocer que su papá —quien ya no vive con ella y tiene una nueva pareja— estaba enfermo de cáncer, empezó a llorar por miedo a la muerte, a rezar, a pedirle a su mamá que la llevase con él porque la necesitaba.

Luego de pedir a sus hijas —que no dejaron de interrumpirla cada dos por tres para contar anécdotas sin sentido en demanda de atención— que se alejen un poco porque ahora hay que hablar cosas de grandes, Laura dice con parsimonia:

—A veces habla de una manera que una piensa “ojalá se equivoque”; pero ella se la ve venir. Habla de su padre como antes hablaba de su tío que murió por culpa de una enfermedad incurable. Espero que no pase lo que, según ella, parece que va a pasar.