Luis Alejandrine acaba de terminar la merienda de la mañana y aparece arrastrando sus tenis Converse con esa desgana propia de los condenados al encierro. Está en el patio 3 de la cárcel La Modelo, en Bogotá, donde no hay violencia, hacinamiento o drogas. Es el mejor patio de la prisión. La mayoría de las mulas capturadas en los aeropuertos del país terminan aquí, en una mezcla de idiomas y religiones que conforman una Torre de Babel de cuatrocientos internos. Luis es un mexicano seco que acata las órdenes sin protestar. Esta vez ha aceptado conceder treinta minutos de entrevista y se le ve distraído. Luego de tomar aire me aclara que trabajó para Joaquín El Chapo Guzmán desde 2006, llevando de vuelta a suelo mexicano los millones de dólares que los norteamericanos pagaban por la mercancía del jefe de Sinaloa.

—Es el mejor patrón, como dicen acá —me dice Luis, con más entusiasmo que retentiva—. Estaba seguro de que se escaparía del bote [así le dicen en México a la cárcel]

—¿Quieres volver a trabajar con él?

—Sí, apenas salga de acá quiero regresar. Irme de una buena vez. Más que nada porque mis papás, tíos, hermanitos están lejos.

—¿Han venido a visitarte?

—No, a los extranjeros no nos visitan ni las familias ni los delegados de las embajadas.

Luis Alejandrine está en el patio 3 de la cárcel La Modelo, en Bogotá. Trabajaba para El Chapo Guzmán.

En una sombra del patio, sentados solos y frente a frente, Luis muerde cada una de sus palabras antes de que salgan de su boca. Es como si de tanto en tanto necesitara confirmar que lo hemos entendido, como si pidiera permiso para hablar. En su adolescencia fue vendedor de marihuana en Ciudad de México, luego trabajó para pequeños capos, que lo llevaron a repartir cocaína y otras drogas hasta que terminó trabajando con El Chapo y se ganó su confianza por un golpe de suerte. Según Luis, sus abuelos (Antonio Alejandrine y María de la Luz Sierra) vivieron gran parte de su vida en San Antonio, un pueblo fronterizo con California. Para ganarse unos pesos ayudaban a pasar mexicanos que buscaban un futuro mejor como ilegales en Estados Unidos. Los inmigrantes eran transportados en contenedores sin entrada de aire y bajo el sol inclemente del desierto. En los años setenta, ‘El Chapo’ intentó cruzar varias veces la frontera, después de que su padre lo corriera de su casa a los diecisiete años. En uno de sus intentos, los abuelos de Luis lo protegieron durante algunos días hasta que logró pasar al otro lado. Hace un par de años, el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a Guzmán a las autoridades de Estados Unidos, donde enfrenta cargos por homicidio, asociación delictiva, lavado de dinero, y narcotráfico.

Luis es un mexicano seco que acata las órdenes sin protestar. Esta vez ha aceptado conceder treinta minutos de entrevista y se le ve distraído. Luego de tomar aire me aclara que trabajó para Joaquín El Chapo Guzmán desde 2006, llevando de vuelta a suelo mexicano los millones de dólares que los norteamericanos pagaban por la mercancía del jefe de Sinaloa.

Visto de cerca, Luis tiene ese aspecto contradictorio de los hombres que pueden tener cuarenta años o una década menos. Calcular su edad es una labor complicada, aún más por sus ojos tímidos que no renuncian al fisgoneo, y su mirada infantil.

—¿Qué hizo ‘El Chapo’ cuando recordó a tus abuelos?

—Me dio un apretón de manos —sonríe—, así no más me dijo que trabajara con él en lo de los túneles.

Cuando dice túneles, a Luis se le borra la sonrisa de la cara y se pone tan serio como si fuera a cobrar un tiro penal. ‘El Chapo’ le ordenó traer de vuelta a Tijuana parte del dinero recaudado por la venta de la droga a los distribuidores californianos. Algunos túneles eran cómodos (equipados con rieles, iluminación y ventilación) y Luis podía caminar erguido; otros, en cambio, debía atravesarlos casi a rastras y soportar los cincuenta grados de temperatura que hacía en su interior. Para sobrellevar estas condiciones, él recibía una chaqueta climatizada y un pequeño tanque de oxígeno que debía administrar durante los veinte minutos que, en promedio, tardaba en atravesar el túnel de cien metros de longitud. Según Univisión, en 2014 se descubrieron cincuenta narcotúneles del “capo constructor”. Luis dice que cumplía su labor con la flexibilidad de una contorsionista, la misma que parece haberse quedado cincuenta metros debajo de la tierra: hoy sus ademanes son lentos y entrecruza las piernas con la misma dificultad de un luchador de sumo.

Cada semana, dos hombres esperaban a Luis en una bodega en San Diego, allí hacían las cuentas y le entregaban el dinero en una maleta que él ataba a sus pies e ingresaba de nuevo al túnel que salía a Tijuana. En más de una ocasión renegó de ser un millonario encerrado en una gruta donde el dinero le pesaba hasta el alma. El negocio del tráfico de drogas es gigantesco. Según datos de la Oficina de Crimen y Droga de la ONU (ONUDD), esta industria movió alrededor de 500.000 millones de dólares en 2015, una cifra superior al PIB de Noruega, Bélgica o Argentina. Tan solo en Estados Unidos, la cocaína y la heroína generan utilidades por unos 116.000 millones de dólares. Gran parte de las ganancias se queda entre las bandas distribuidoras y un pequeño porcentaje regresa a los países productores como México, Colombia o Afganistán. Es la dinámica de un mercado globalizado. El Chapo Guzmán es un hombre práctico: lleva la mercancía y recibe las ganancias con la misma estrategia por la que ayer se ofrecían cinco millones de dólares por su cabeza: dar y recibir.

‘El Chapo’ le ordenó a Luis traer de vuelta a Tijuana, a través de túneles, parte del dinero recaudado por la venta de la droga a los distribuidores californianos.

Después de entregar el dinero, Luis recogía su pago (tres mil dólares) y regresaba a su vida normal en la superficie, junto a María Alejandra, una menuda mexicana que conoció en una fiesta en 2011. Ella era una mula experimentada que lo convenció de viajar hasta Europa con tres kilogramos de cocaína camuflados en una maleta de doble fondo y entre algunas camisas.

—Fue arriesgado —le digo—. ¿Tenías necesidad de hacerlo?

—Es que estaba muy enganchado con ella —dice como si abriera la envoltura de un dulce—. Le había propuesto que nos casáramos unos días antes de viajar.

—¿Aceptó?

—Claro, dijo que sí.

Cada semana, dos hombres esperaban a Luis en una bodega en San Diego, allí hacían las cuentas y le entregaban el dinero en una maleta que él ataba a sus pies e ingresaba de nuevo al túnel que salía a Tijuana. En más de una ocasión renegó de ser un millonario encerrado en una gruta donde el dinero le pesaba hasta el alma.

***

—¿Usted alguna vez ha probado cocaína?

Esa fue la pregunta que me hizo William Garzón el día que lo visité: bogotano, cejas escasas, cara lampiña, 59 años, coordinador del Laboratorio de Química de la División de Criminalística del CTI de la Fiscalía. El Laboratorio tiene una función primordial: analizar las sustancias controladas por la Ley 100 de 1996 (estupefacientes, insumos y los precursores para su fabricación) a través de pruebas PIPH (Pruebas de Identificación Preliminar Homologada), que consisten en la aplicación de un protocolo internacional para la investigación de sustancias que son encontradas en escenas del crimen. Garzón es un ejemplo del viejo zorro pericial. Reúne las facultades de un escáner de alta resolución con la agudeza de un campeón mundial de póquer. Se entrenó desde 1992 para que su margen de error sea el de un reloj atómico.

El laboratorio es un lugar amplio, iluminado por la luz natural de las once de la mañana, y envuelto en un silencio permanente. Tiene mesones de baldosa ubicados en las márgenes del salón central, en estos están los paquetes desordenados que contienen cocaína cristalizada. En una esquina, un grupo de especialistas habla en voz baja. Una pelirroja pasa trotando como si estuviera en un gimnasio. El laboratorio comenzó a funcionar desde 1992, cuando Instrucción Criminal se convirtió en la Fiscalía General de la Nación. La cita es en la oficina de William Garzón que recuerda la escueta decoración de los laboratorios de colegio y universidad, por aquello de la asepsia minuciosa y el olor permanente a cloro. En 1990 se conformó el primer laboratorio de química forense en el país, donde trabajan químicos farmacéuticos, ingenieros, químicos puros y biólogos, la mayoría de ellos formados en la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia.

El Laboratorio tiene la función de analizar las sustancias controladas por la Ley 100 de 1996 (estupefacientes, insumos y los precursores para su fabricación) a través de pruebas PIPH (Pruebas de Identificación Preliminar Homologada) / Juan Camilo Rivera Cruz, Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, Fiscalía General de la Nación.

En el laboratorio se emplea la técnica de la cromatografía, un método de separación que se basa en el principio de la “retención selectiva”. La cromatografía cumple dos funciones básicas: separar los distintos componentes de una mezcla, lo que permite identificar y determinar las cantidades de dichos componentes, y medir la proporción de los componentes de la mezcla, en este caso las cantidades de material empleadas suelen ser muy pequeñas.

La mano derecha de Garzón en el laboratorio es el cromatógrafo de masas (ICP MS), que determina el tipo y la cantidad de elementos químicos presentes en cada una de las muestras de droga que llegan al laboratorio para ser analizadas. Estas muestras son bolsas pequeñas que contienen cocaína, marihuana o heroína. Están organizadas en un rincón del mesón blanco, como una baraja de cartas. Garzón establece el perfil químico de cada una de las muestras (cuyo peso oscila entre tres y diez milígramos), una decodificación hasta hallar su composición química que las hace únicas. El cromatógrafo está justo al lado de las muestras, separado de ellas por una balanza digital que maneja Gonzalo Taborda Ocampo, que trabaja en silencio pero dirige cada cierto tiempo su mirada hacia nosotros. El cromatógrafo es un aparato de forma rectangular, similar a una pequeña impresora, con brazos mecánicos rígidos que toman pequeños tarritos de muestra y los lleva hacia un ascensor diminuto. Los resultados aparecen en una pantalla de computador. Allí están las líneas horizontales cortadas por picos repetidos o solitarios que indican la cantidad de alcaloide, benzoil oxitropano, benzoilecgonina y trujillina, elementos comunes en la elaboración de cocaína. El cromatógrafo fue adquirido hace dieciséis años, su precio en el mercado es de medio millón de dólares y su mantenimiento cuesta un millón de pesos (doscientos dólares) mensuales.

William Garzón es un ejemplo del viejo zorro pericial. Reúne las facultades de un escáner de alta resolución con la agudeza de un campeón mundial de póquer. Se entrenó desde 1992 para que su margen de error sea el de un reloj atómico.

Pero en el diario quehacer del laboratorio no todo lo hacen los aparatos de punta. La semana anterior Garzón tardó dos días para sacar tres kilos de cocaína camuflados en un paquete de llaveros Minions. Lo hizo con una espátula delgada, como la que usan los pintores cuando aplican trementina al bastidor, me dijo, y unos alicates en forma de punta. Algo similar sucede con la cocaína cristalizada: él debe extraer la cocaína que está oculta, separar las impurezas, establecer su peso y luego, sí, proceder a analizarla. Después de doce horas —el tiempo estipulado por la ley para aplicar pruebas PIPH—, Garzón elabora su informe preliminar con el que establece si la droga analizada es cocaína o no.

Dicho informe constituye la evidencia principal con la que un fiscal puede acusar a una persona por porte y tráfico de estupefacientes. A esto se le conoce como cadena de custodia. Explico: la Policía Antinarcóticos decomisa la droga que las mulas —o pasantes, en el argot institucional— planeaban sacar del país, luego la droga es enviada directamente al laboratorio en el búnker de la Fiscalía para su análisis. El tiempo es fundamental. Desde que una persona es detenida por la Policía Antinarcóticos hasta que un juez decide si la envía a la cárcel o si permite que continúe su viaje, no pueden transcurrir más de treinta y seis horas. El análisis de Garzón y su equipo es concluyente: muchas mulas terminan su viaje o naufragan en su intento de cruzar el Atlántico cuando el informe enviado por el laboratorio finaliza con tres palabras precisas, formales, diligentes: “positivo para cocaína”. De ahí en adelante, si salen las palabritas, la persona tendrá que enfrentar a la justicia.

En el caso de Luis Alejandrine, estas palabritas aparecieron en su corto proceso penal. Menos de veinticuatro horas en las que el dictamen lo obligó a quedarse en Colombia, su vida quedó en un limbo, un precipicio.

La Policía Antinarcóticos decomisa la droga que las mulas planeaban sacar del país, luego la droga es enviada directamente al laboratorio en el búnker de la Fiscalía para su análisis. Juan Camilo Rivera Cruz, Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, Fiscalía General de la Nación.

***

William Garzón nació en 1967 y su infancia se dividió entre Bogotá, Medellín y España. Entró a estudiar Química en la Universidad Nacional en 1986, cuando el narcotráfico estaba en auge y había corrompido todos los niveles de la sociedad colombiana. En aquella década crecieron desmedidamente los cultivos de coca en la zona de la Amazonía y el Oriente. Alonso Salazar explica en su libro Drogas y narcotráfico en Colombia que en los departamentos cercanos a las ciudades se procesaba la coca, produciendo focos de producción, comercialización y tráfico cerca de centros urbanos. Por otro lado, hubo un declive de las economías regionales: crisis del algodón en la costa Caribe, receso en la industria textil antioqueña, caídas de los precios internacionales del azúcar, y sobre todo la gran migración de antioqueños y personas del Eje Cafetero hacia los Estados Unidos. Cuando Garzón terminó bachillerato en 1984 fue asesinado Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia de entonces, quien le había declarado la guerra al cartel de Medellín. Garzón se formó como profesional con la guerra narcoterrorista como telón de fondo. Su tesis de grado: “Evaluación de una metodología para la determinación de solventes residuales presentes en muestras de cocaína” (1992).

El análisis de Garzón y su equipo es concluyente: muchas mulas terminan su viaje o naufragan en su intento de cruzar el Atlántico cuando el informe enviado por el laboratorio finaliza con tres palabras precisas, formales, diligentes: “positivo para cocaína”.

La primera parte de mi visita finaliza con dos aclaraciones de su trabajo y una confesión: al laboratorio no llega toda la droga decomisada, sino un porcentaje que se calcula con una fórmula matemática (por cada mil gramos de droga decomisada, reciben uno o dos); el resto de la droga confiscada se destruye. Existen empresas de control ambiental que tienen contrato con la Fiscalía, y que funcionan en Mosquera (Cundinamarca) y cuentan con hornos industriales para la destrucción. En Bogotá no está permitido hacer destrucción de narcóticos por temas ambientales.

La confesión: en las horas muertas del día, Garzón repasa un museo de curiosidades en su oficina. Allí está el busto de Hugo Chávez, lleno de cocaína, que fue decomisado a una lituana embarazada que quería viajar a Nueva York en el año 2013; dos bolas chinas con droga que una mujer se introdujo en la vagina; pantalones de doble fondo y una vieja y tiesa caja de bocadillos veleños con cocaína líquida. De pie, Garzón pregunta si tenemos alguna duda.

Le respondo que sí: “¿Qué tipo de droga se analiza en el laboratorio?”, le pregunto. Y él responde: “Principalmente cocaína, heroína y cannabis”. Sin esperar a que complementara su respuesta, le lanzo el segundo interrogante: “¿Cuántas muestras de droga analizó el laboratorio en 2015?”, y Garzón se refriega los dedos y los lleva hasta el mentón, casi hasta tocar los nudillos de sus manos. “Yo calculo que unas once mil muestras. Después de analizar cada muestra debemos contrastar los resultados dos veces o más. O sea, que no son once mil sino unos cuarenta mil análisis realizados por nuestro equipo”. Sin más que preguntar, le respondo a Garzón su pregunta de bienvenida a su refugio en el búnker.

En las horas muertas del día, Garzón repasa un museo de curiosidades en su oficina. Allí está el busto de Hugo Chávez, lleno de cocaína, que fue decomisado a una lituana embarazada que quería viajar a Nueva York en el año 2013./ Juan Camilo Rivera Cruz, Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, Fiscalía General de la Nación.

Le dije que probé la cocaína por primera vez en 2008, en un apartamento de una amiga en el barrio La Macarena. Me sentí cómodo cuando lo hice, le digo, experimenté sensaciones y una recarga de energía agradables.

***

Por primera vez Luis Alejandrine habla en voz alta del futuro.

—¿Y qué harán cuando salgan? —le pregunto—. ¿Se van a casar?

— Yo sí quiero —me dice sin pensar.

Y de inmediato explica:

—Pero no la he vuelto a ver desde hace mucho tiempo. Este mes voy a visitar a María Alejandra.

Sus palabras fluyen como si resbalaran con cautela por un tobogán. Es el tono tímido y prudente que usaba cuando entregaba las maletas a los hombres del cartel de Sinaloa o les avisaba que se había tropezado con el cuerpo de un topo en la mitad del túnel, sólo que, en vez de desembolsos y muertos por asfixia, administra el tema de su novia y una boda incierta. Su vida es un relato intrigante que daría para una telenovela. Pero la realidad interrumpe su cuento de amor cuando por detrás de la cabeza de Luis se asoma de repente una mano con los cinco dedos en alto. Es la mano del guardián que me advierte que se me acaba el tiempo. En minutos Luis volverá a encerrarse tras una pared de esta incubadora de cemento, a la espera de que la Oficina de Trabajo Social le confirme la fecha en que podrá visitar a su prometida.

La última vez que estuvo con ella fue la mañana de su infortunio. Él permaneció nervioso durante las cinco horas que duró el viaje desde la Ciudad de México hasta su primera escala, Bogotá, en febrero de 2012. Madrid era el destino final. Cuando el capitán del avión informó que estaban a punto de aterrizar, Luis descansó. Quería bajarse rápido. Pero tres agentes encubiertos de la Policía Antinarcóticos se acercaron hasta la silla donde estaba la pareja. Interrogaron a María Alejandra y le pidieron que los acompañara a unas inspecciones de rutina. Luis, en medio del desconcierto, permaneció a su lado, cuando uno de los agentes se percató de que no había desabrochado su cinturón de seguridad y le preguntó por qué, él sólo atinó a decir que venía con ella. En ese momento, su viaje y su matrimonio concluyeron. Los dos fueron condenados por tráfico de estupefacientes: Luis a diez años y María Alejandra a ocho. La diferencia de sus condenas se explica por una razón práctica: él llevaba más cocaína.

Luis permaneció nervioso durante las cinco horas que duró el viaje desde la Ciudad de México hasta su primera escala, Bogotá, en febrero de 2012. Madrid era el destino final.

***

William Garzón mueve mucho la boca, resulta difícil fotografiar su rostro serio. Sonríe mucho. A carcajadas con un timbre chillón. Todas las tardes se ducha durante media hora para quitarse los residuos de droga impregnados en su cuerpo y ropa. Luego sale a casa. Es un ritual y un código de seguridad.

Después de guardar una caja con muestras de drogas sintéticas, Garzón me indica que lo acompañe a un costado de la sala de pruebas, donde están las neveras de análisis. “Usted vino para ver esto”, dijo. “Esto es lo que usted no ve en Alerta Aeropuerto”. Él se refiere a las pruebas Tanred y Scott, estandarizadas y aplicadas por la DEA y el FBI desde los años ochenta, y en el laboratorio desde 2001. Son exámenes sencillos, accesibles, menos costosos y muy confiables. Él agarra algunas muestras de droga decomisada hasta la nevera, acerca una silla alta de acero, y dice que mire las muestras, que escoja alguna para comenzar la demostración. Escogí la bolsita más grande, de un blanco deslucido, parecido al empaque de un antiséptico bucal. Garzón tomó unos miligramos de cocaína, se acomodó frente a la nevera de análisis y colocó en el tubo de ensayo una minúscula cantidad de droga (dos milígramos, me dijo después), añadió dos gotas de agua y tres de reactivo de ácido octanito. Agitó el tubo de ensayo. La cocaína adquirió una tonalidad lechosa amarilla, similar a una capa de nata. Es una prueba positiva para alcaloide.

En ese momento, su viaje y su matrimonio concluyeron. Los dos fueron condenados por tráfico de estupefacientes: Luis a diez años y María Alejandra a ocho. La diferencia de sus condenas se explica por una razón práctica: él llevaba más cocaína.

Después de la primera muestra, Garzón continuó con su exposición de pruebas químicas. A la marihuana le añadió ácido clorhídrico y de color verde cambió a azul oscuro, otras veces se tornó violeta.

Luego de las pruebas estandarizadas, Garzón nos invita al “salón de lavanderas”, un lugar dividido por una pared que forma dos corredores pequeños. En una esquina del corredor hay una lavadora grande, vieja, blanca. “Aquí extraemos la droga que viene incautada en ropa y telas de algodón”, dice Garzón, con una sonrisa mal calculada. “Cuando la lavadora va a escurrir precipitamos el agua, recogemos la droga y dejamos escurriendo la ropa”.

Los dos kilogramos de cocaína que Luis Alejandrine llevaba camuflados entre camisas, maletas y ropa de algodón terminaron aquí. La cadena de custodia comenzó en el Aeropuerto El Dorado, droga decomisada y mula fueron conducidos hasta la URI de Engativá, y de allá al destino de cada cual. Luis en la cárcel La Modelo y la cocaína, en la lavadora gigantesca que Garzón me enseña con un orgullo disfrazado de serenidad.

El proceso para adherir cocaína a camisas, maletas o chaquetas es sencillo. Se disuelve la droga (que viene en polvo) en varios litros de agua en un recipiente lo suficientemente grande para sumergir la prenda y evitar que el agua con cocaína se derrame. La prenda no se escurre, luego se cuelga, y así la droga queda adherida en el material de la ropa. Cuando las camisas están secas quedan tiesas, durísimas, como una lámina de cartón. Así llegan al laboratorio; sus propietarios, cientos de extranjeros y colombianos, fueron mulas incautas que hoy pagan su condena en alguna de las cárceles del país, son internos de baja peligrosidad, de ahí que su estancia en prisión sea menos difícil que la de los demás presos.

Los dos kilogramos de cocaína que Luis Alejandrine llevaba camuflados entre camisas, maletas y ropa de algodón terminaron en la URI de Engativá. / Juan Camilo Rivera Cruz, Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, Fiscalía General de la Nación.

Antes de comprar la lavadora, Garzón extraía manualmente la droga adherida en las prendas, como lo hacen las lavanderas rurales, que le dan garrotazos a la ropa sobre una piedra para que la suciedad salga. La lavadora ha sido una de las adquisiciones más valiosas del laboratorio, pues los casos de cocaína adherida en ropa o maletas son uno de los más comunes que se resuelven en el laboratorio. Luis Alejandrine fue uno de estos casos.

Otro tipo de casos son los ingeridos. Personas que van cargadas con cincuenta o cien capsulas de cocaína en su estómago. En estas circunstancias, no hay ningún aparato o estratagema útil para absorber o disimular la hediondez de la mierda revuelta con cocaína diluida, pues el laboratorio huele a pestilencia que no pueden disimular porque es material de evidencias.

***

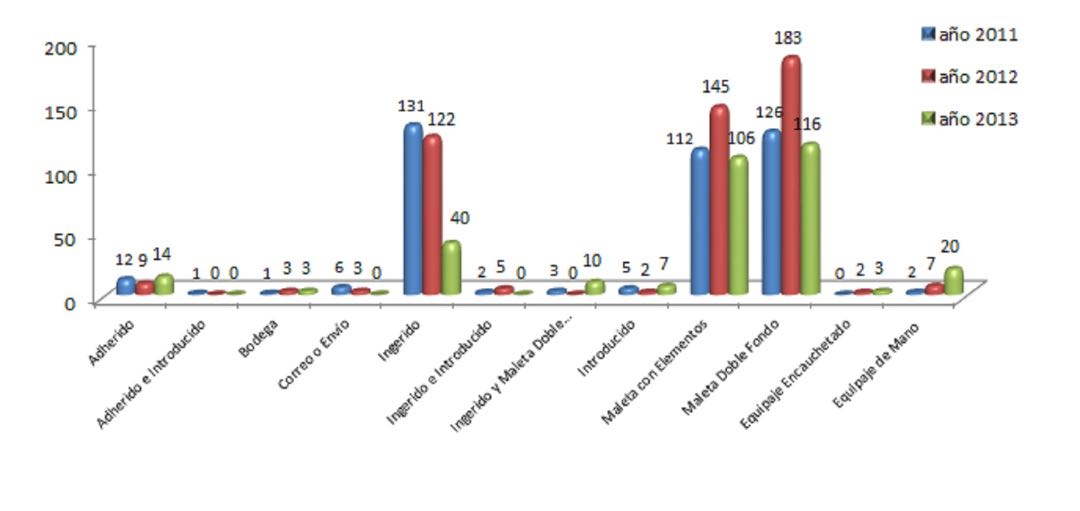

La mayor Liz Cuadros dirige el Centro Internacional de Estudios Estratégicos contra el Narcotráfico (CIENA) que, desde 2010, hace parte de la Policía Antinarcóticos de Colombia, encargada de vigilar la entrada y salida de sustancias ilícitas en los puertos y aeropuertos del país. Su misión más conocida es cazar mulas e investigar sus métodos de ocultamiento, que se han clasificado así: adheridos, introducidos, bodega, correo, ingeridos, maletas con elementos o doble fondo, equipaje encauchetado y equipaje de mano, sin contar la nueva modalidad de utilizar familias y niños, en la que la carga es repartida entre varias personas de un grupo familiar, superando los controles policiales sin mayor dificultad: pocos pensarían que una niña de diez años puede llevar en su equipaje de mano 250 gramos de droga. El caso más conocido es el de Diego Mancilla Aguilar, responsable por hacer que su hija de once años llevara en su cuerpo más de cien cápsulas de cocaína, en noviembre de 2014. Él fue capturado días después de haber abandonado a su hija en la clínica Valle de Lili, en Cali. Es un récord vergonzoso: la mula más joven del mundo es colombiana… La pregunta que quedó rondando en la cabeza de quienes conocimos o seguimos el caso de cerca fue qué llevó a un papá —enfermero de profesión— a arriesgar la vida de su hija para traficar con 104 cápsulas de cocaína.

Métodos de ocultamiento más utilizados entre 2011 y 2013. Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, Fiscalía General de la Nación.

Las cifras del CIENA en 2016 son contundentes: cuarenta personas capturadas en promedio mensualmente, contrario a su predecesor, la Policía Aeroportuaria, que en 2009 capturó a 295 correos humanos, entre nacionales y extranjeros.

La mayor Cuadros reconoce que el porcentaje de mulas que captura junto con su equipo de policías uniformados y encubiertos es menor en comparación con los que se van cargados. “Las mulas son una modalidad de toda la vida —explica—. Todos los días cae una, de todas las nacionalidades”.

El caso más conocido es el de Diego Mancilla Aguilar, responsable por hacer que su hija de once años llevara en su cuerpo más de cien cápsulas de cocaína, en noviembre de 2014. Él fue capturado días después de haber abandonado a su hija en la clínica Valle de Lili, en Cali.

En la estación de policía del aeropuerto militar de CATAM hay unas ochenta mulas detenidas, muchas de ellas amas de casa, albañiles, pensionados, estudiantes y desempleados colombianos y extranjeros. Son mulas clásicas, casi caricaturescas: personas con un pasaporte en blanco y una visa nueva, que jamás han salido del país y se van de vacaciones durante una semana a Europa. Son sujetos ingenuos a quienes convencieron en una fonda o que siguieron el consejo de un conocido.

También hay épocas del año que le marcan el camino a la mayor. Febrero es el mes en el que está más alerta, con la fiesta de San Valentín en Estados Unidos, muchos colombianos aprovechan para camuflar su carga entre las flores. Sin embargo, hay modalidades de salida de droga menos amables con los correos humanos. Mujeres que van con doble carga: ochenta cápsulas y un niño en gestación, otras que se le miden a llevar diez cápsulas en su vagina y otras dos en su ano. “Hace unos meses se puso de moda usar botellas pequeñas de perfumes de Dolce & Gabbana para llevar cocaína en solución”, asegura la mayor Liz. En la cumbre de las rarezas estaría la mujer que pasó un bebé muerto lleno de paja y coca. Pero es sólo un rumor.

Luego me cuenta que el potencial de producción del país es de 296 toneladas de droga anuales, que incluye marihuana, cocaína y heroína, en un porcentaje menor. De ese potencial, Antinarcóticos afirma que captura el 60%, el resto sale por los puertos marítimos camuflados en los contenedores de alimentos y materias primas, o desde terminales clandestinos, submarinos y, claro, en el estómago de cientos de correos humanos.

Estas afirmaciones me recuerdan una frase de Mark Twain: “hay tres clases de mentiras: mentiras, mentiras malditas y las estadísticas”. Es cierto que la política antidroga de los gobiernos colombianos ha tenido buenos resultados y la inversión en actualización de tecnología ha ayudado bastante. Pero si las mulas continúan existiendo y reinventándose, es porque el negocio continúa siendo muy bueno: la frase que más escuché cuando visité a Luis Alejandrine en la cárcel La Modelo fue: “Los verdaderos culpables están fuera, libres. Nosotros (las mulas) somos los peones en este negocio”.

Son mulas clásicas, casi caricaturescas: personas con un pasaporte en blanco y una visa nueva, que jamás han salido del país y se van de vacaciones durante una semana a Europa. Son sujetos ingenuos a quienes convencieron en una fonda o que siguieron el consejo de un conocido.

Francisco E. Thoumi, investigador del IEPRI (Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional), explica que Colombia no podrá dejar de producir cocaína mientras esta sea ilegal. “La única solución es la legalización, porque los factores internos no son importantes sino que la solución debe venir de afuera”, explica en uno de sus artículos. De los Estados Unidos, donde anualmente se detienen a más de un millón y medio de personas por drogas y se tienen encarcelados alrededor de seiscientos mil traficantes y distribuidores. Sobre el fenómeno de la delincuencia derivada del narcotráfico, Thoumi plantea que todos los factores asociados al crimen contribuyen a él, pero ninguno es necesario y mucho menos suficiente para explicar el crimen. Los estudios identifican factores que protegen contra el crimen: provenir de familias completas, alta autoestima, éxito escolar, etc.

Por su parte, el columnista Antonio Caballero (fallecido en septiembre de 2021) rechaza la guerra contra las drogas porque es una guerra ajena que ha tenido “consecuencias devastadoras para el país”. Para él el narcotráfico no ha creado ningún de los problemas sociales, políticos y económicos a los que se enfrenta Colombia, al contrario, los ha potenciado, complicado y hasta disfrazado sus causas. Lejos de generar alguna riqueza, esta guerra ha generado corrupción y violencia en el país. A la hora de evaluar los costos y beneficios de las políticas represivas contra las drogas él afirma:

“¿Cuándo se reconocerá el hecho evidente de que la prohibición es el negocio?”.

Sin embargo, hay modalidades de salida de droga menos amables con los correos humanos. Mujeres que van con doble carga: ochenta cápsulas y un niño en gestación, otras que se le miden a llevar diez cápsulas en su vagina y otras dos en su ano.

Por otro lado, el destino de Luis Alejandrine era España, no Colombia. La droga no llega a nuestro país. Sale. Eloy Cancedo, periodista madrileño que cubre tema de narcotráfico para el periódico El Mundo, me contó que las bandas de narcotraficantes colombianos en España funcionan de varias maneras. Por un lado, hay personas como Luis Alejandrine, que son contactadas desde México o Colombia para llevar mercancía hasta allí o enviar el dinero de vuelta a sus países; otro grupo se dedica a entrenar mulas y luego se devuelven a Colombia, algunos más se refugian en España, pues son perseguidos por las autoridades o sus enemigos colombianos.

A comienzos de milenio, los combos del Valle del Cauca decidieron enviar a sus hombres —la inmensa mayoría colombianos— a Europa, valiéndose de una nueva ruta de narcotráfico, que utiliza a España como puerta de entrada al Viejo Continente y hace escala en Marruecos, Guinea o Mauritania, países sin mayores controles aéreos y marítimos. “Primero llevaron enlaces, pero cuando los compradores les empezaron a fallar en los pagos, establecieron sus propias bandas sicariales que terminaron arreglando cuentas pendientes, deudas de todo tipo y ejerciendo la autoridad a través de la violencia”, me dijo Eloy Cancedo.

***

A la plazoleta central de la cárcel El Buen Pastor le dicen el Parque de la 93: un lugar al que la mayoría de las 2.160 internas no puede entrar. En frente de este, sobre una banca de madera, con un cielo azul, María Alejandra, piel tostada y pelo negro grueso, desenreda su historia. Su única petición era que no quería hablar sobre su vida personal. El primer dato que ella aportó, y que me permitió clarificar por qué se había embarcado junto con Luis en una empresa familiar criminal, fue que no quería vivir más en su país, quería independizarse, trabajar por su cuenta. El convencimiento con que lo afirma está avalado por su exitosa carrera. Durante cinco años transportó droga en su estómago o equipaje desde México a Europa y jamás estuvo cerca siquiera cerca de ser detenida. Su vida delictiva llegó a rebasar con amplitud al de una mula ordinaria. María Alejandra llegó a ser una especie de multinacional ambulante, una empresa criminal con una sede única y preciada: su cuerpo.

Chicas transgénero que comparten patio con Luis Alejandrine.

Salió de su casa en Ciudad de México en 1998 con dos mil pesos mexicanos y las duras palabras de su madre retumbándole en la cabeza: “busque su vida y luego me llama”. Consiguió un empleo lavando platos en el restaurante Cardenal Alameda en el centro de Ciudad de México. Los sábados juntaba otros pesos ayudando a organizar fiestas para jóvenes en San Ángel y La Condesa, dos barrios bohemios de la capital mexicana. Dos años después terminó Administración de Negocios y empezó a trabajar como asistente en una oficina de exportadores. Por ese tiempo, le propusieron meterse en el negocio que empezaba a despuntar en México y que se llevó por delante a tantos necesitados, hasta transformarse en grupos de violencia como Los Zetas.

Su vida delictiva llegó a rebasar con amplitud al de una mula ordinaria. María Alejandra llegó a ser una especie de multinacional ambulante, una empresa criminal con una sede única y preciada: su cuerpo.

En el año 2000, cuando el PRI (Partido Revolucionario Institucional) dejó la Presidencia de México, en el noreste del país nacieron los carteles de Sinaloa y Los Zetas, bandas que parecían una anécdota fugaz del mundo del narcotráfico. Doce años después, el PRI regresó al poder y los Zetas parecen eternos mientras libran una guerra contra el cartel de Sinaloa, la organización militar más fortalecidas durante la ausencia priista del poder.

Una imagen de la guerra de narcos en México me la dio Miguel Botella, uno de los antropólogos forenses más respetados y famosos del mundo. México es uno de los países que más solicita sus servicios. Él me cuenta que una de las características de la violencia en una guerra es la de dejar marcas en los cuerpos. A inicios de milenio Los Zetas comenzaron a matar a sus enemigos disparándoles en la cara, porque mucha gente llevaba chalecos antibalas, dice Botella. Para evitar que sobrevivieran les disparaban a la cabeza. Entonces, la gente del cartel de Sinaloa empezó a hacer lo mismo, pero con una variación: a la víctima le disparaban tres cartuchos de balas en la cara hasta borrarle el rostro.

En este escenario, María Alejandra se dedicó a ser correo humano. Su primera misión fue comprar cocaína en pequeñas cantidades y rellenar dedos de guantes quirúrgicos en la comodidad de su casa. Aprendió que el ensayo y el error no son viables en este negocio. Luego viajó cargada. Bajaba las cápsulas con cerveza o algo fuerte y después se iba feliz con su carga a Europa. Dejaba la droga con el encargado de la organización, el intermediario que le pagaba por cada cápsula expulsada de su estómago. Era todo muy tranquilo. Luego de recibir el pago salía de compras por Madrid o Barcelona, los destinos más frecuentes. Recuerda ese tiempo con dulzura, como esa mano sobre el muslo de la primera cita con Luis en la oscuridad de un cine. Y lo reconoce: si no lo hubiera invitado a ser mula, ella estaría libre.

Doce años después, el PRI regresó al poder y los Zetas parecen eternos mientras libran una guerra contra el cartel de Sinaloa, la organización militar más fortalecidas durante la ausencia priista del poder.

El día que la aprehendieron llevó a cabo su rutina afinada en tantos viajes. Arribó al aeropuerto Benito Juárez con chaqueta de cuero, maletas negras gigantes y un bolso de mano, con su pasaporte mexicano y junto a su novio. Entró a la sala de abordaje sin sudar una gota y se fue al salón de fumadores. Prendió un cigarrillo y se tomó una cerveza. Mientras que Alejandro la esperaba del otro lado de la sala, sentado, absorto mirando al suelo, a los ventanales. A María Alejandra le gustaba sentarse al borde del precipicio y hacer equilibrio. Ella era la última en bajarse del avión luego del aterrizaje, hasta que esa tarde de febrero de 2012, en Bogotá, un oficial encubierto de antinarcóticos le pidió que la acompañara. “Señorita, necesitamos tomarle una placa”, le dijo y su viaje terminó.

Crónica publicada originalmente en el libro CSI Colombia Radiografía forense de los crímenes más impactantes de la historia reciente de Colombia, de Fernando Salamanca. Editorial Aguilar.