Una mañana otoñal a fines de octubre, las calles del pequeño pueblo italiano de Predappio, se llenan de manifestantes. Vestidos de camisas negras, boinas militares, anteojos de sol, llevan coronas funerarias, pendones y una bandera nacional de decenas de metros de largo sostenida por una procesión de doble fila.

«¡Cuando estaba él, las cosas andaban mejor!»

«¡Cuando estaba él, esto no pasaba!»

«¡Cuando estaba él, el país no era así!»

En la Italia contemporánea, entre personas de cierta edad e inclinación política —como aquellas que ahora ocupan las calles de Predappio— es una frase que se escucha con frecuencia: Quando c’èra lui, «Cuando estaba él».

Suele anteceder a una afirmación sobre el funcionamiento de los trenes, sobre el valor del trabajo o sobre el cumplimiento por parte de los ciudadanos de sus obligaciones impositivas. Una añoranza del pasado que sugiere, a su vez, un desprecio por el presente. Antes más puntuales, antes más productivos, antes más honestos.

Más allá de cualquier logro que se hubiese alcanzado en las cuentas nacionales, el ámbito laboral o el transporte público, tal vez el legado más destacado y también perdurable del sujeto de este refrán —a cuya tumba los manifestantes se dirigen— sea un dominio sostenido sobre el pronombre personal singular de tercera persona; un monopolio de la palabra «él». No hace falta pronunciar ni una letra de su nombre: invocarlo exige una sola sílaba. Ciento cuarenta años después de su nacimiento y ochenta tras su muerte, él sigue siendo él: Benito Amilcare Andrea Mussolini, el primer fascista del mundo.

***

Nacido en 1883, su infancia fue austera. Quizás su padre herrero le resguardaba grandes esperanzas al nombrarlo por el socialista Andrea Costa, el anarquista Amilcare Cipriani y el héroe nacional mexicano Benito Juárez. Su madre, maestra escolar, era el sostén económico de la familia, que vivía en dos habitaciones conectadas a la escuela rural donde ella enseñaba. El joven Benito dormía en la cocina, junto con su hermano menor, Arnaldo. A los nueve años, lo enviaron como interno a un colegio de salesianos donde, por su resistencia a ir a la misa diaria y sus quejas sobre la comida, recibía castigos físicos y períodos de aislamiento.

La habitación donde nació Benito Mussolini. Hoy su casa natal en el pueblo italiano de Predappio funciona como museo, sitio de peregrinaje para fascistas y neofascistas. Foto/Cush Rodríguez Moz.

En la adultez, tomó un camino más bohemio: sus andanzas incluyeron estadías en Suiza y Austria donde trabajaba como albañil y docente. Regresó a Italia a los veintiséis años, determinado a dedicarse a la causa socialista y a la lucha de la clase obrera. Debajo de un retrato de Marx y frente a la máquina de escribir, tecleaba artículo tras artículo para Avanti!, el diario socialista del cual era editor. Denunciaban a la Iglesia, al militarismo y al decadente régimen liberal que gobernaba el país en aquel momento. La pobreza y analfabetismo que plagaban gran parte de la población, escribía Mussolini, evidenciaba la corrupción y fracaso del sistema parlamentario instalado unos cuarenta años antes. El gobierno liberal solo se dedicaba a engordar los bolsillos de burócratas y burgueses, dejando de lado a la mayoría proletaria. «No podemos hablar de acorazados, cuarteles y cañones cuando miles de campesinos están sin escuelas, sin rutas, sin electricidad y sin atención médica, viviendo trágicamente fuera del alcance de la vida civilizada.»

En 1914, estalló la Gran Guerra. Trazado por trincheras y alambre, el continente europeo quedó envuelto en nubes de gas mostaza y salpicado de cadáveres. Sobre la guerra, Mussolini, hasta ese momento antibelicista, tuvo un cambio repentino de postura; adoptó una convicción férrea de la necesidad de luchar para avanzar la causa socialista y así «hacer girar las ruedas de la historia». Como consecuencia de este giro ideológico, fue apartado de Avanti! y luego expulsado del Partido Socialista Italiano. Entonces el periodista retrucó: fundó su propio diario, Il Poppolo d’Italia («El Pueblo de Italia») y se fue al frente a luchar.

Una tercera posición

El término «fascismo» proviene del fascio littorio o el haz de varas, una especie de hacha que se remonta a los antiguos romanos. Su mango largo y cilíndrico estaba conformado por un conjunto de ramos arracimados desde los cuales se asomaba una filosa lengüeta de hierro. Concebido como un símbolo de autoridad y justicia, era portado por los lictores, los escoltas oficiales de los cónsules y magistrados.

Su recuperación e introducción a la iconografía moderna antecede a Mussolini por varias décadas. Los escudos nacionales de Francia, Ecuador y Cuba contienen el fascio, así como los emblemas oficiales del Senado de los Estados Unidos y del barrio neoyorquino de Brooklyn. El monumento a Lincoln en la capital estadounidense muestra una imagen del expresidente sentado con sus brazos apoyados sobre dos fasci de piedra blanca. El símbolo también adorna los escudos de fuerzas policiales en Suecia, Rusia, Noruega y Rumania.

En Italia un fascio era una facción o agrupación política. No implicaba ninguna ideología en particular, sino simplemente la cohesión de sus integrantes, unidos como los ramos de la antigua hacha alrededor de una causa compartida. A principios de la década de 1890, por ejemplo, en la isla de Sicilia, campesinos y mineros se unieron bajo el nombre de los Fasci Siciliani para organizar protestas y huelgas que denunciaban sus pésimas condiciones de trabajo. (En 1893 el ejército nacional, bajo órdenes del gobierno liberal, intervino en defensa de los patrones, matando y deteniendo a decenas de los Fasci, derrocando su movimiento por completo).

La cripta de los Mussolini en Predappio. Todos los años fascistas y neofascistas marchan desde el centro del pueblo al cementerio para conmemorar el 28 de octubre, fecha de la «marcha sobre Roma» con la cual Mussolini llegó al poder por la fuerza en el año 1922. Foto/Cush Rodríguez Moz.

Es así que el duce —el «jefe», como los socialistas habían apodado a Mussolini antes de expulsarlo del partido—, ahora sobreviviente de las trincheras y antagonista principal de sus excompañeros del Partido Socialista, usó el término cuando en marzo de 1919, en la pujante ciudad industrial de Milán, reunió a unas 50 personas —un grupo surtido de futuristas, anarquistas, comunistas, sindicalistas, nacionalistas, católicos, republicanos y liberales— para fundar los Fasci Italiani di Combattimento, germen de lo que dos años después se convertiría en el Partido Nacional Fascista.

Sus objetivos no estaban claros y su ideología era ambigua. Sus rivales eran tanto los socialistas como los liberales; serían ellos una tercera fuerza que competiría por las riendas del país. Proponían la fiscalización de las tierras eclesiásticas y la disolución de la monarquía (a pesar de la existencia del parlamento, el máximo soberano del país seguía siendo el rey, en ese momento un tal Vittorio Emanuele III). También querían una reforma agraria, la fijación de un sueldo mínimo, la jornada laboral de ocho horas, la nacionalización de la industria armamentística y el voto femenino universal. Pero en los años venideros muchos de estos reclamos quedarían rápidamente abandonados en el camino mientras los fascistas —y sobre todo su líder— avanzaban hacia su norte principal: el poder.

La marcha sobre Roma

La noche del domingo 29 de octubre de 1922, Mussolini está en Milán cuando recibe un telegrama desde Roma. Deja súbitamente la redacción de Il Poppolo d’Italia, donde en vez del viejo cuadro de Marx, la pared ahora luce la pintada de una calavera negra, y sale urgente a la estación ferroviaria para tomar el próximo tren a la capital.

Tras catorce horas de viaje, llega al Hotel Savoia donde se acomoda en la habitación 202. Pero no se demora, sólo se queda unos minutos, los suficientes para ponerse la camisa negra —vestimenta fascista oficial— y colgarse sus condecoraciones militares en el pecho izquierdo. En breve tendrá una audiencia con el rey de Italia.

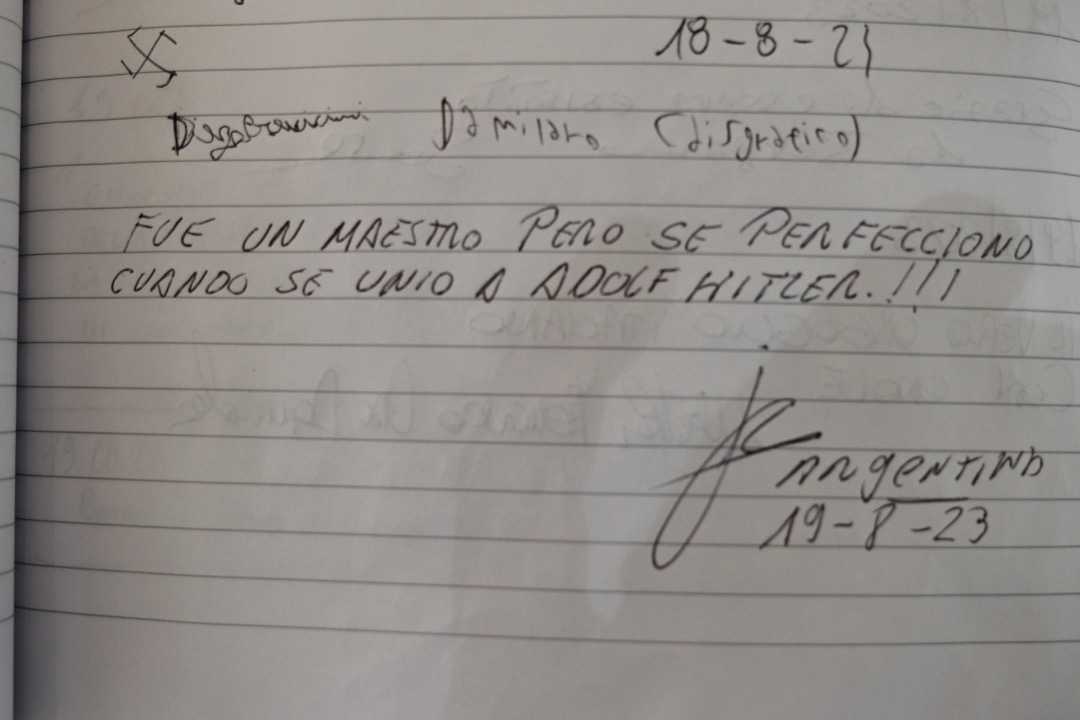

Mensaje en el libro de visitas de la casa natal de Benito Mussolini. Su cripta también posee un libro de visitas, pero un fascista voluntario que vigila la tumba prohíbe a los visitantes que ojeen las páginas. Foto/Cush Rodríguez Moz.

Las calles romanas de la ciudad están colmadas de personas. Tres días antes los seguidores de Mussolini —partidarios, militantes y simpatizantes de su Partido Nacional Fascista, el cual ya contaba con un cuarto millón de afiliados, mayoritariamente trabajadores rurales— se levantaron en localidades por todo el país. Ocuparon municipios y comisarías, tomaron oficinas del correo y del teléfono, y se movilizaron en masa hacia la capital, abarrotando estaciones de tren y apropiándose de las formaciones destinadas a Roma. También llegaron apilados en cajas de camionetas, o a caballo, en burro e incluso a pie. Muchos eran hombres pero también había mujeres y niños. Algunos portaban banderas, otros palos de madera o fusiles de caza. Casi todos vestían la camisa negra y aquellos que no tenían medallas castrenses pintaban una calavera sobre su pechera izquierda. El clima otoñal había traído fuertes lluvias y anegamientos, pero no impidieron que decenas de miles —las cifras varían desde 15.000 hasta 50.000— atravesasen kilómetros de barro para alcanzar el centro de la ciudad.

Al ver esta oleada negra, el entonces primer ministro, Luigi Facta, declara un estado de sitio a nivel nacional. Pero para convocar al ejército nacional de sus cuarteles y reprimir a los manifestantes necesita la autorización real. Le falta la firma del rey.

Es así que Vittorio Emanuele III se ve obligado a interrumpir una estadía en la costa, donde tiene una de sus múltiples residencias reales. Sin embargo, cuando Facta le presenta al rey la orden de estado de sitio y una pluma, el soberano vacila. Afuera los manifestantes reparten pan y vino, hacen fogatas en las plazas y las veredas, y arman campamentos para pasar la noche. Reprimirlos sería echarle nafta a una situación ya encendida. Un acuerdo tal vez le permitiría un regreso más veloz a sus jornadas campestres de caza y halconería.

Decide no firmar. El primer ministro entonces renuncia. El segundo en la cadena de mando, también. Entonces el rey envía un telegrama a Milán. ¿Estaría el Sr. Mussolini dispuesto a aceptar el cargo vacante?

Con 39 años de edad, Benito Mussolini asume como primer ministro. Y los acontecimientos de aquel octubre —el día en que multitudes fervientes colmaron la capital en una muestra de fuerza y apoyo— se convierten en la instancia fundacional del movimiento fascista, un proyecto ambiguo, violento y totalitario que dominará el presente y futuro de 45 millones de italianos durante los próximos veinte años.

Gobernar y adoctrinar

El nuevo jefe de estado se instaló en Villa Torlonia, una suntuosa propiedad sobre la antigua vía Nomentana en Roma. Construida en el siglo XVIII, pertenecía a un príncipe, Giovanni Torlonia, pero el noble le cedió la casona principal al duce para acomodarse en una pequeña cabaña en el fondo del jardín. A cambio recibía un alquiler anual de una lira.

La suntuosa Villa Torlonia en Roma donde Mussolini se instaló tras su ascenso al poder. Mussolini le pagaba al dueño, el príncipe Giovanni Torlonia, un alquiler anual de una lira. Foto/Cush Rodríguez Moz.

Eventualmente Mussolini trajo a su esposa Rachele y a sus tres hijos a Roma. Ya llevaban una década y media como pareja. Rachele era la hija de quién había sido la amante del padre de Mussolini y las malas lenguas hablaban de la posibilidad de que fuese su media hermana. Tendrían dos hijos más y su matrimonio se mantendría intacto hasta los últimos días de Mussolini, a pesar de sus afamadas aventuras y cuantiosas infidelidades. En Villa Torlonia la pareja dormía en el primer piso, en habitaciones separadas.

Desde los primeros momentos de su asunción, Mussolini se dirigía a audiencias masivas desde el balcón del Palazzo Venezia, una antigua residencia papal en el centro de Roma convertida en la sede de su gobierno. Tanta visibilidad y exposición al público fueron algunas de las primeras y más marcadas diferencias que presentaba el nuevo primer ministro con el elusivo régimen liberal anterior. Asistido por la amplificación y la radiodifusión, Mussolini se asomaba al balcón, que llamaba su «escenario», para dar discursos histriónicos y apasionados, repletos de exordios y preguntas retóricas, mientras las multitudes exaltadas respondían con gritos de: «¡Viva el duce! ¡Viva el duce!» Dejaba prendida la luz de su despacho durante toda la noche para mostrarle al pueblo su labor incesable al servicio de la patria.

Para alcanzar a aquellos que no podían acudir a la capital para escucharlo, instalaba radiorreceptores en escuelas rurales y pueblos por todo el país. También fundó LUCE, un instituto estatal de cine que producía películas y noticiarios favorables al régimen y los distribuía nacional e internacionalmente. El Partido Fascista censuraba a la mayoría de los diarios y revistas del país, permitiendo solo noticias favorables y laudatorias; también intervenía en los libros y enciclopedias de la época, filtrando y eliminando cualquier crítica o reproche de su régimen. El gran nivel de apoyo popular que Mussolini logró consolidar durante los primeros años de su mandato era inédito en la historia del país. Pese al alto nivel de analfabetismo, el duce recibía tantas cartas de partidarios y simpatizantes —unas 1.500 por día en la década de 1930— que tuvo que abrir una secretaría estatal dedicada exclusivamente a recibirlas.

El dormitorio de Mussolini en Villa Torlonia, donde vivía con su esposa, Rachele, y sus cinco hijos. Mussolini tenía muchas amantes —eventualmente se murió en los brazos de una— pero nunca se divorció de Rachele. Sin embargo, dormían en habitaciones separadas. Foto/Cush Rodríguez Moz.

Desde su ascenso, Mussolini apuntaba a transformar la sociedad nacional en todas sus dimensiones. En ese momento, Italia era un país pobre y premoderno. Salvo una burbuja industrial concentrada alrededor de las ciudades alpinas de Milán y Turín, era profundamente agrario. El hambre abundaba en el campo, sobre todo en el sur donde las relaciones sociales de la época feudal aún predominaban entre agricultores desposeídos y terratenientes ausentes. En 1925, parado arriba de un tractor, Mussolini anunció la denominada «batalla por el grano»: el congelamiento del precio junto con una serie de impuestos altos al grano que buscaban incentivar el cultivo nacional.

Fue el inicio de la política económica de «autarquía» que entraría en vigor en la década de 1930. Introdujo un sistema corporativista basado en convenios colectivos con gremios alineados al fascismo y que apuntaba a sustituir o reemplazar productos importados con variantes nacionales. En vez de lana importada, se comenzó a usar lanital, una fibra textil inventada por un químico italiano que se hacía con leche. Ante la falta de cacao, el chocolate se empezó a hacer con avellana tostada, una carencia que dio lugar a la famosa Nutella.

Para frenar el 20% de inflación anual que marcaron sus primeros años en el poder, Mussolini decretó una revaluación de la moneda nacional, la lira; en 1927 determinó que, en vez de 150 liras por libra esterlina —entonces la moneda del comercio internacional— valdría solo 90, como símbolo de la robustez de su régimen. Sin embargo, tras unos años de alivio, conllevaría a un quiebre de inflación galopante: superaría el 300% anual en sus últimos años en el poder.

Para tapar los pasos en falso y esconder resultados no favorables, el gobierno fascista —además de intervenir en la prensa— también manipulaba las cifras económicas. La entidad estatal a cargo del presupuesto nacional, que antes reportaba al parlamento, pasó a rendir cuentas directamente al duce y el Instituto Nacional de Estadística tenía vetado publicar cualquier dato sin su sello. El fascismo apuntaba a batir récords y solo quería números favorables.

Todo accionar del gobierno fascista —toda iniciativa de su líder— apuntaba a la proyección de una imagen de rapidez, fortaleza y dominio sobre la totalidad de las múltiples esferas de la vida moderna. Mussolini inauguró la primera autopista de Europa que conectaba Milán con la ciudad de Varese, solo el inicio de una red de 10.000 km de rutas y 500 km de autopistas que el Partido Fascista tendería a lo largo y ancho del país. Levantó también lo que era en su momento uno de los puentes más largos en el mundo, casi cuatro kilómetros de asfalto y ferrocarril unía la isla de Venecia con la península itálica. Construyó barrios enteros de casas obreras y viviendas populares donde las fachadas de los edificios lucían el fascio y las tapas de las cloacas llevaban su nombre. Hasta erigió ciudades enteras, un par de las cuales bautizó «Mussolinia».

También el duce se deleitó con el deporte. Construyó un enorme complejo deportivo en Roma, el «Foro Mussolini» con piscinas natatorias, canchas de tenis, un masivo estadio y una pista de atletismo circundada por tribunas de mármol. Se fotografiaba en su despacho con estrellas del deporte nacional, como el pugilista Primo Carnera, campeón mundial del peso pesado en 1933 y 1934, o la selección nacional de fútbol, ganadora de la Copa Mundial las dos veces que compitió en 1934 y 1938.

Para Mussolini ninguna esfera ni etapa de vida podía quedarse aislada del movimiento fascista; Fundó la Opera Nazionale Balilla, una asociación dedicada a inculcar «educación física y moral» a jóvenes de seis a dieciocho años de edad, cuya membresía eventualmente se hizo obligatoria. Decretó el deber de las escuelas de «educar a la juventud italiana para entender el fascismo, para renovarse en el fascismo y para vivir el clima histórico que la revolución fascista ha creado.» Cuadernos escolares contaban con elogios y alabanzas a la historia de la marcha fascista sobre Roma. Docentes asistían a convenciones organizadas por la Asociación Nacional de Docentes Fascistas. En Milán se fundó la Escuela de Mística Fascista «Sandro Italico Mussolini», nombrada así por un sobrino del duce, con el objetivo de crear y educar una nueva clase dirigente formada en la «moralidad» y la «espiritualidad» fascistas. Profesores universitarios por todo el país estaban obligados a jurar su lealtad al régimen, algo que la gran mayoría hacía sin titubeos. Estudiantes de los Grupos Universitarios Fascistas publicaban revistas y periódicos sobre la cultura e ideología fascista, y organizaban competencias anuales de conocimiento y debate sobre arte, literatura e historia. Ganadores nacionales no solo recibían trofeos dorados con la letra «M» sino también puestos asalariados en el Estado o en el partido.

El balcón del Palazzo Venezia que Mussolini llamaba su «escenario» y donde se dirigía a audiencias masivas con discursos histriónicos y apasionados. Tanta visibilidad y exposición fueron algunas de las marcadas diferencias que presentaba el primer ministro fascista con el elusivo régimen anterior. Foto/Cush Rodríguez Moz.

Antes de devenirse pronombre él mismo, Mussolini también extendió el alcance de sus dictámenes a la esfera lingüística. Con un pronunciamiento oficial, proscribió el uso de Lei, un pronombre personal formal comparable al «usted» español, y decretó su reemplazo por voi, una especie de «vos» o «vosotros», vocablo que se remontaba a la Roma antigua y cuyo uso los fascistas consideraban más autóctono y correcto.

Los fascistas adaptaron también su propia banda sonora. Había numerosas canciones populares asociadas al régimen, pero su himno oficial fue Giovinezza, una marcha militar, oda a la juventud y al duce: Con orgullo de ser italianos / juran lealtad a Mussolini / no hay barrio pobre / que no mande sus multitudes / que no despliegue las banderas / del fascismo redentor / Juventud, juventud / primavera de belleza / en la vida y en la dureza / tu canto suena y se va.

Definir el fascismo

Más de un siglo después de su acuñación, aún resulta difícil definir el fascismo. Muchas veces se categoriza con términos como dictadura, totalitarismo, nacionalismo, autoritarismo, racismo, antisemitismo, xenofobia y genocidio. Y es cierto que con todos estos epítetos el fascismo va de la mano. Pero encontrar una definición precisa del fascismo resulta ser un poco enrevesado.

El mismo Mussolini encontraba dificultades para definirlo. En 1932, para conmemorar el decenio de su ascenso al poder, publicó el ensayo La doctrina del fascismo, donde define su movimiento como filosofía, como ética, como historia, hasta como una religión. Es cierto que —como ha observado el distinguido historiador Emilio Gentile—, tal como la religión, el fascismo movilizaba a los feligreses alrededor de ciertos ritos y refranes, predicaba una sola verdad y condenaba la herejía. Sin embargo, más que doctrina esclarecedora, el escrito de Mussolini se lee como un intento forzado —hasta fracasado— de atribuirles coherencia ad hoc a sus políticas discordantes y vaivenes ideológicos.

En su libro Fascismo. Una inmersión rápida (Tibidabo Ediciones) el historiador y politólogo británico Roger Griffin plantea que el fascismo es una forma mística de ultranacionalismo popular. El fascismo propone la creación de un nuevo orden político por medios revolucionarios para alcanzar la sociedad nacional «ideal», sea en términos étnicos, religiosos, de clase, o de cualquier otra naturaleza. Las variantes posibles de ese «ideal» entre grupos fascistas conllevan a diversos «fascismos» cargados de su propio folclore, paranoia y volatilidad. Pero el fascismo en la variante que sea, siempre precisa de la figura del líder: «todos los fascismos dependen, inicialmente, de una sola persona o “vanguardia” de militantes dedicados que impulsen el proceso que llevará al cambio.»

Robert O. Paxton, en su extenso The Anatomy of Fascism (Alfred A. Knopf) ve el fascismo como una suerte de comportamiento político, una serie de «pasiones movilizadoras» que conllevan a la acción. Un grupo político se acerca al espectro fascista al sentirse apabullado por una crisis que no se resuelve con métodos tradicionales; al exhibir una sensación de victimización que, por ende, justifica toda acción, sea legal o no; y al elevar como máxima autoridad a un solo líder —un solo jefe— cuyo instinto se considera superior a cualquier lógica o raciocinio. Paxton reconoce que el fascismo se confunde muchas veces con dictaduras militares pero afirma que se tratan de cosas distintas: «No deberíamos usar el término fascismo para dictaduras predemocráticas. Por más crueles que sean, les falta el entusiasmo de las masas manipuladas… los autoritarios prefieren dejar a la población desmovilizada y pasiva, mientras los fascistas quieren invocar y conmover al público.» Los regímenes fascistas, por más opresivos, arbitrarios y corruptos que sean, operan siempre a partir del apoyo popular.

Una estatua de Hércules en el «Foro Mussolini», hoy renombrado como Foro Itálico, un enorme complejo deportivo construido por el régimen fascista. Para Mussolini ninguna esfera de la vida podía quedarse aislada del movimiento y el líder fascista se deleitaba en fotografiarse con estrellas del deporte nacional. Foto/Cush Rodríguez Moz.

En 1995, en un discurso de la Universidad de Columbia, el renombrado escritor y semiólogo italiano Umberto Eco propuso la existencia del «fascismo eterno». A diferencia del nacionalsocialismo alemán o el franquismo español, que proponían proyectos concretos —nefastos, genocidas y viles, pero a fin de cuentas concretos—, el fascismo italiano no llegó a alcanzar la categoría de «ideología», y se define mejor como un juego, accesible a cualquiera que ejecute exitosamente ciertas maniobras y jugadas. Un culto a la tradición, la negación absoluta de cualquier crítica, una obsesión con complots enemigos y la creación de un neolenguaje son algunos componentes claves de este juego. Pero el ingrediente fundamental es la reducción de la sociedad en toda su heterogeneidad a la entidad monolítica de «pueblo», una entidad que porta una sola «voluntad» y posee una sola «voz». Afirma Eco, cuya infancia coincidió con la segunda década del régimen mussolinista, que «cada vez que un político pone en duda la legitimidad del parlamento porque ya no representa la “voz del pueblo”, podemos sentir el olor del fascismo eterno.»

«Mussolini no tenía ninguna filosofía», asegura. «Solo tenía retórica.»

Una muerte anunciada

A pesar de las oleadas de apoyo que Mussolini recibía del pueblo italiano y los ocasionales elogios que recibía en el extranjero —el futuro primer ministro británico Winston Churchill afirmó en 1927 que, de ser italiano estaría con Mussolini «incondicionalmente desde el comienzo hasta el fin de su lucha»—, el gobierno fascista no estuvo inmune de escándalos. Y uno de los más polémicos surgió cuando el duce llevaba apenas un año y medio en el poder.

En las elecciones parlamentarias de abril de 1924, las primeras desde la «marcha sobre Roma», los fascistas arrasaron, obteniendo el 65% del voto. También acumularon cuantiosas denuncias de fraude, intimidación y patoterismo. El denunciante más vociferante era un abogado exitoso y diputado opositor, Giacomo Matteotti, quien exigía la nulidad del resultado electoral en la cámara parlamentaria.

Más comprometedor que el reproche, sin embargo, era un supuesto informe que Matteotti había preparado sobre actos de corrupción dentro del Partido Fascista. La acusación más agraviante era el cobro de coimas por fascistas —entre ellos Arnaldo Mussolini, hermano de Benito— a la petrolera estadounidense Sinclair Oil a cambio de una concesión exclusiva en el país. Matteotti ya sabía que los fascistas lo tenían en la mira: cerró su alegato en la cámara parlamentaria diciendo «Yo, mi discurso, lo he dado. Ahora vayan ustedes a preparar mi discurso fúnebre.»

El obelisco erigido en Roma por Mussolini y tallado con su nombre. El bloque original de mármol provenía de las canteras de Carrara y pesaba 300 toneladas, el peso de dos aviones Boeing 767 cargados con pasajeros y equipaje. Foto/Cush Rodríguez Moz.

Once días después estaba muerto, acuchillado en el asiento trasero de un auto y abandonado en las afueras de la ciudad.

El crimen desató una oleada de furia y sospecha. Un testigo había visto el secuestro de Matteotti y prontamente la fiscalía a cargo de la investigación estableció vínculos entre la patente del auto, los matones y dos altos mandatarios del Partido Fascista: el tesorero y el secretario de prensa. Todo indicaría que éstos habían recibido órdenes directamente de arriba: desde la boca del duce mismo.

Mussolini reaccionó rápido: negó vehementemente cualquier grado de participación o conocimiento del crimen, mientras le quitó la investigación a la fiscalía para encargársela al jefe de la policía, simpatizante del Partido Fascista. Pero la presión continuó creciendo. Multitudes concurrieron al funeral del diputado asesinado, exigiendo verdad y reclamando justicia. Surgieron rumores sobre una posible destitución.

Pero Mussolini se salvó, como en tantas otras ocasiones, con su verbosidad garbosa y persuasiva. En su discurso de apertura de sesiones parlamentarias de 1925, declaró frente a detractores y partidarios:

«Yo asumo, yo solo, la responsabilidad política, moral e histórica de todo lo que ha pasado… Si el fascismo es una asociación ilícita, ¡yo soy el jefe de esta asociación ilícita! … Todos sabemos que lo que me guía no es capricho personal, ni seducción por el poder, ni pasión insincera; es solamente un amor desmedido y poderoso por la patria.»

Sus palabras —combinadas con una purga de su gabinete y recambios de sus ministros— fidelizaron a los dudosos, apaciguaron a sus críticos y sofocaron el escándalo; durante la próxima década y media su poder institucional y apoyo popular no harían sino crecer.

Magnicidas fracasados

El 7 de abril de 1926, Violet Gibson, hija del Lord Canciller de Irlanda, se encontraba en Roma. Durante un paseo por el centro de la ciudad, llega a la Plaza del Capitolio donde observa una multitud alrededor de la entrada al Palacio Senatorial. En la puerta está Mussolini, saliendo de la reciente inauguración de una conferencia internacional de cirujanos. Pasando por los hombros y codos de los manifestantes que lo saludan y lo loan, Gibson se esfuerza para llegar a la primera fila, a metros del duce. Cuando tiene en vista a la máxima autoridad italiana, saca un pequeño revólver, le apunta y le dispara a quemarropa.

Justo en el mismo instante que Gibson aprieta el gatillo, la multitud se larga a cantar el himno Giovinezza y Mussolini tuerce su cabeza en reverencia. El duce ni se da cuenta de que, con ese vaivén milimétrico, se aparta del trayecto del proyectil. O casi: la bala le roza el puente nasal, liberando una pequeña salpicadura de sangre. Gibson gatilla nuevamente pero esta vez su pistola se atasca y la segunda munición no sale del cañón. Enseguida la multitud se le viene encima, atacándola con puños y patadas. Pero la policía interviene para impedir su linchamiento in situ. Su condición de hija de diplomático la salva del encarcelamiento —o tal vez incluso ejecución— a manos de los fascistas y Mussolini la extradita.

No fue el primero ni el último intento de ponerle fin a la vida del duce. Cinco meses antes, un exdiputado socialista había planificado dispararle con un fusil desde la ventana de un hotel. Sin embargo, la policía se enteró de su plan y allanaron la habitación horas antes de que lo pudiera llevar a cabo. Después, en septiembre de 1926, un anarquista lanzó una granada al auto de Mussolini mientras circulaba por la calle. Pero rebotó sobre la puerta del pasajero y rodó por el asfalto, estallando a unos metros del vehículo. Hirió a ocho personas pero dejó al duce ileso.

El mes siguiente, mientras festejaba el cuarto aniversario de su llegada al poder y circulaba nuevamente por la calle en auto, Mussolini fue blanco de un disparo que solo perforó su bufanda. Esta vez no se les impidió el linchamiento a sus militantes y admiradores: en el curso de un minuto y medio, un adolescente anarquista culpado del tiro fue apuñalado, disparado y estrangulado. Luego, según algunos historiadores de la época, su cadáver fue descuartizado y exhibido públicamente. Posteriormente circularon rumores de que este intento de asesinato había sido puro teatro, que un secuaz de Mussolini había disparado al aire e instantes después elegido al azar un chivo expiatorio, pero esta versión nunca se confirmó. Jamás se supo si el chico asesinado tuvo algo que ver con el disparo o fue víctima inocente, un transeúnte más en el festejo.

Un comercio de «recuerdos» en Predappio que vende indumentaria y chucherías adornadas con la cara de Mussolini. Junto con remeras, calendarios, encendedores y tazas de café sus góndolas también exhiben cachiporras de madera y bustos de Adolf Hitler. Foto/Cush Rodríguez Moz.

Después de cada uno de estos atentados frustrados —y dos más que ocurrieron a principios de la década de 1930— hubo manifestaciones y marchas por todo el país. Las escuelas izaban la bandera nacional como muestra de solidaridad; los cines suspendían sus funciones para convocar a sus espectadores a las plazas; curas y obispos daban misas de agradecimiento, predicando la intervención divina en la salvación del duce. A Mussolini le llovían decenas de miles de telegramas y cartas deseándole salud y seguridad, expresando alivio y gratitud, denunciando los intentos de «parricidio».

Al enemigo ni justicia

Una tarde invernal de 1938, un Mussolini dichoso miraba un desfile de 10.000 fascistas quienes ensayaban un nuevo paso: levantaban la pierna con la rodilla totalmente estirada, formando un ángulo de 45 grados entre la cadera y el muslo, y luego la bajaban nuevamente al piso, haciendo un fuerte clac con el taco al tocar el suelo. El duce insistía que este paso a compás se remontaba a la Roma antigua, y que por ende estaba cargado con tradición e «italianidad». Pero muchos lo reconocieron rápidamente como «el paso de la oca», la marcha característica de la Alemania nazi.

Faltaban cuatro meses para que Mussolini recibiera una visita oficial de Adolf Hitler y quería generarle una gran impresión al führer con un extraordinario despliegue de marchas y desfiles, de soldados y tanques. Ansioso por ver su fascismo convertirse en un movimiento internacional, creía que no había nada mejor para un fascista que otro fascista. Ya había enviado tropas italianas para combatir entre las filas falangistas de Francisco Franco en la guerra civil en España y ahora quería unir su destino —y por ende el destino de su país— al nazismo.

Exaltado por la incorporación exitosa del nuevo paso, Mussolini saltó del podio desde el cual observaba el ensayo y se puso a encabezar el desfile.

Poco se podría imaginar de los años que lo esperaban. En 1939 firmaría el «Pacto de Acero» con Alemania, efectivamente asumiendo un rol de cómplice —encima secundario— del régimen más criminal, perverso e indigno de la historia moderna. Poco le importaba. Llevaba una década y media en el poder y estaba en su cénit, la cresta de una ola de autoridad irrefutable y un apoyo popular indefectible. Sin embargo, en cinco años sería destituido, y en dos más, muerto.

Meses antes de la visita oficial del canciller alemán, para complacer a los fascistas germánicos, Mussolini había promulgado leyes raciales dirigidas contra los derechos de los 48.000 judíos que formaban parte de la población nacional. En los años siguientes, 8.000 de ellos terminarían secuestrados y asesinados en campos de exterminio nazis, muchos transportados en trenes desde un andén secreto en el subsuelo de la estación de Milán cuyo carril iba directamente a Auschwitz.

El Papa Pío XII se había referido a Mussolini como «un hombre enviado por la providencia» y sus simpatizantes y militantes lo denominaban su «padre espiritual» y «redentor sublime». Por dos décadas acaparó el destino del país, gobernando con el fin principal de consolidar cada vez más su poder, control e influencia. Fueron veinte años durante los cuales se atribuía el mérito de todo lo positivo que ocurría bajo su mandato; veinte años durante los cuales le echaba la culpa a agentes ajenos —opositores políticos, gobiernos extranjeros, fascistas infieles— de todo lo negativo. El historiador Christopher Duggan escribe que «No había vínculo simple entre la decepción y el retiro de apoyo o confianza. Efectivamente, cuanto más la población sufría, más aparentaba mirar hacia Mussolini por esperanza.»

Veinte años que terminaron con el país atravesado por tanques alemanes y acribillado de norte a sur por bombas inglesas y estadounidenses; que culminaron también en una guerra civil que dejó un saldo de decenas de miles de civiles muertos.

El 27 de abril de 1945, el «padre espiritual», disfrazado de soldado alemán y escondido debajo de una frazada en la caja de una camioneta, intentó cruzar la frontera entre Italia y Austria. Ya había contemplado varias alternativas de escape —en avión a España o a Argentina, o en submarino hasta Japón— pero decidió unirse a un grupo de nazis que estaban retirándose del país por tierra y, acompañado por su amante preferida Claretta Petacci, tratar de pasar desapercibido.

Los partisanos —campesinos italianos alzados en resistencia al ya moribundo régimen fascista— controlaban el cruce fronterizo y dejaban pasar a los alemanes, contentos de verlos irse. Pero no dejarían que se escapase ningún italiano. Al revisar la caja de la camioneta, descubren al polizón. El casco nazi y anteojos oscuros que tiene puestos no sirven de nada. Por dos décadas Mussolini había priorizado la omnipresencia de su imagen a lo largo y ancho del territorio nacional. Su rostro adornaba edificios, monumentos y aulas, a veces colgados por los docentes, a veces llevados a la escuela por los mismos alumnos. También vigilaba millones de hogares por toda la península; buena parte de las cartas que el duce recibía eran solicitudes de su imagen fotográfica, las cuales concedía con gusto. Otras veces, devotos recortaban las fotos de Mussolini de los diarios y las colocaban en estantes y grutas junto a íconos de santos y vírgenes católicas. Algunas fuentes proponen que para el año 1924 —menos de dos años después de su asunción— ya circulaban en el país más de 30 millones de fotografías de Mussolini, no sólo retratos sino también imágenes del líder montado a caballo, nadando en el mar o trillando trigo hombro a hombro con campesinos, su torso desnudo debajo del ardoroso sol mediterráneo. Era la persona más reconocible en toda Italia y el italiano más reconocible en todo el mundo. Los partisanos lo identifican al instante.

La tumba de Mussolini. Todos los años miles de admiradores, nostálgicos y resentidos la visitan para rendir homenaje al patriotismo y los valores familiares del líder que murió disfrazado de soldado de un ejército extranjero y envuelto en los brazos de una joven amante. Foto/Cush Rodríguez Moz.

Lo encierran en una granja, junto con su amante, donde los dos pasan la noche. El ejército de los aliados, en su avance hacia el norte, está cerca de alcanzar la frontera. Los partisanos temen que, si los aliados descubren que Mussolini ya ha sido capturado, querrán hacerse cargo ellos de llevarlo a un tribunal. Entonces, para no entregar su presa, al día siguiente los partisanos llevan a Mussolini y a Petacci al portón de una finca en el pequeño pueblo de Giulino di Mezzegra y acribillan a la pareja con una ráfaga de metralla, poniéndole fin a la vida del fundador del fascismo.

Posfacio

En la ciudad de Milán, cuatro kilómetros separan la Piazza San Sepolcro, sitio fundacional de los Fasci Italiani di Combattimento en 1919 y el Piazzale Loreto donde, un día después de su fusilamiento, el cadáver de Mussolini fue colgado por los tobillos en una estación de servicio y exhibido al público bajo un cálido sol primaveral. Caminando por la calle dell’Ambrosiana, pasando por el duomo y luego siguiendo la avenida Venezia que luego se convierte en la avenida Buenos Aires, se pueden unir el punto de nacimiento del fascismo como fuerza movilizada y pertrechada con el escenario público del destronamiento de su fundador.

Sin embargo, el sitio de peregrinaje de preferencia para fascistas y neofascistas italianos y extranjeros no es ninguna de estas dos plazas sino Predappio, la pequeña ciudad natal de su difunto líder. En la década de 1930, en pleno gobierno fascista, Predappio ya era destino para feligreses y fanáticos. Posterior a la caída del régimen, tras un robo y varios paraderos clandestinos, el cadáver de Mussolini llegó ahí en 1957, donde fue sepultado en un mausoleo familiar.

Hoy en la casa natal del duce, ahora convertido en museo, visitantes se sacan selfies en la habitación donde nació y dejan mensajes en el libro de visitas. En sus hojas, salpicadas con dibujos de corazoncitos, fasci y esvásticas, se lee:

«¡Viva el duce!» «¡Honor a nuestro patrón!» «No hay mundo sin la luz. No hay Italia sin el duce.» «¡El fascismo siempre vivirá dentro de nosotros!» «La historia ya te ha dado la razón. ¡Gloria a ti, duce!» «Quien abandona la lucha es un sinvergüenza.» «Pase lo que pase, nadie podrá detenernos.»

A unas cuadras de la casa museo, un local de «recuerdos» vende indumentaria y chucherías adornadas con la cara de Mussolini: remeras, buzos, camperas, gorras, cubrebocas, relojes, cinturones, calendarios, perfumes, encendedores, botellas de vino y tazas de café. Sus góndolas también exhiben cachiporras de madera y bustos de Adolf Hitler.

El sitio más concurrido del peregrinaje fascista, sin embargo, es la tumba. En el subsuelo de un santuario, al fondo del cementerio, está la cripta familiar donde, rodeados de los cadáveres de sus difuntos padres, hijos y esposa, yacen los restos de Mussolini en un sarcófago de piedra. Acá pasan los nostálgicos, los resentidos y los negadores frecuentemente vistiendo pantalones camuflados o borcegos militares; siempre de camisa o remera negra. Admiran el rostro tallado en mármol que adorna la tumba del su fallecido líder, levantan el brazo derecho en saludo fascista y rinden homenaje al patriotismo y los valores familiares de un hombre que murió disfrazado de soldado de un ejército extranjero y envuelto en los brazos de su joven amante.

El fin de la vida de Mussolini no significó el fin del fascismo. El duce patentó una receta que en las décadas subsiguientes fue exportada a muchos países por el mundo: un populismo paternalista erguido sobre narrativas épicas y paranoias delirantes que, un siglo después, sigue funcionando para acumular niveles inigualables de poder, impunidad y lealtad ciega. Todos los años cientos de manifestantes fascistas se reúnen y marchan por las calles de Predappio en los aniversarios del nacimiento y la muerte de su tan adorado duce. Pero el 29 de octubre de 2022, centenario de la «marcha sobre Roma», la cifra habitual se engorda a unos 5.000. «Compañero Benito Mussolini, ¡presente!», gritan los fascistas, entre estrofas de Giovinezza. Vestidos de camisa negra y boina militar, los rayos de un sol pleno rebotan sobre los lentes espejados de sus Ray-Ban. Muchos son hombres grandes —cincuentones y sesentones— pero aun así demasiado jóvenes para no haber vivido ni siquiera los últimos años del régimen fascista. Sin embargo, ahora se sienten alentados por la reciente asunción de Giorgia Meloni, una oradora energética teñida de rubio fulgente y admiradora confesa de Mussolini que integra la línea fundadora del partido derechista «Hermanos de Italia» y que es hoy la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro de la República.

La procesión de manifestantes lleva coronas y flores, porta banderas con la imagen de Mussolini, el fascio y el mantra fascista «creer, obedecer, luchar», y también estandartes de la Falange Española y Les Nationalistes, el partido ultranacionalista francés. Frena al llegar a la entrada del cementerio, donde Orsola Mussolini, bisnieta de Benito, pronuncia un discurso y los manifestantes levantan sus brazos derechos, extiendan sus palmas abiertas y gritan al unísono con fervor pero también con zozobra: «¡Duce! ¡Duce! ¡Duce!»

Luego aplauden, se dispersan y deambulan; algunos charlan entre sí, otros entran al camposanto, otros se van.

Y así siguen. Hasta el año que viene. Hasta la llegada de un próximo jefe.