La miel de la fama puede ser amarga. Eso lo sabe Stephen King, que recibe entre quinientas y mil cartas al mes de lectores que parecieran escapados de sus libros: desean advertirle que el mal puede visitarlo en cualquier momento. Son cartas perturbadoras. Que asimila como parte de una realidad desencajada.

King confía aún en cierta lógica personal: el mundo les tiene miedo al caos, al cambio, a la disrupción, a que algo oscuro y pegajoso nos quite lo que nos pertenece, a la grieta que se abre en el espejo cuando algo extraordinario se introduce en nuestras vidas. Esas certezas ponen en marcha su escritura, como un motor que se enciende ante la aparición del mundo fantástico. Y los lectores reaccionan.

Stephen King camina por las calles de Los Ángeles, después de un evento con sus fanáticos. / Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com.

Aunque siempre tuvo éxito, no contó con el elogio de sus pares y críticos. Al principio, la gente se avergonzaba de reconocer que le gustaban sus novelas. Rápidamente fue etiquetado como maestro del terror. También fue ubicado en el estante de los escritores populares, que era una manera de recordarle que podían leerlo masivamente, pero sin la etiqueta de gran literatura. Joshua Rothman escribió en The New Yorker que “todos los subgéneros literarios fluyen por su literatura y siempre desembocan en Maine”.

Una forma de entender a este creador contemporáneo es acercarse a su pasión por un libro que marcó su vida para siempre desde que era un niño: Drácula, de Bram Stoker. Una obra “en la que horrores ancestrales colisionan con la tecnología y las técnicas de investigación más modernas de la época”, escribió alguna vez King. Leyó Drácula en un ejemplar de una biblioteca pública de Stratford, Connecticut, las puntas dobladas por el uso, una mancha de mostaza en la página 331 y olor a whisky derramado en la 468.

King posee un archivador de cuatro cajones, reservado para la correspondencia de personas "perturbadas o molestas".

Drácula fue su primer encuentro con la novela epistolar. Había cartas, pero también fragmentos de diarios, recortes de periódicos y el curioso reporte fotográfico del doctor Seward, que se conservaba en cilindros de cera. Hubo pasajes aterradores que no se le olvidaron. El descubrimiento de Harker de que ha quedado encerrado en el castillo del Conde; el momento en el que le clavan la estaca a Lucy Westenra en su tumba; o el instante en el que abrasan la frente de Mina Murray Harker con la hostia consagrada.

Mucho tiempo después, cuando King leyó la trilogía de El señor de los anillos, de J. R. R. Tolkien, pensó: “Esto no es más que una versión algo menos tenebrosa de Drácula, con Frodo en el papel de Harker, Gandalf en el papel de Abraham Van Helsing y Sauron en el papel del Conde”.

Sus rutinas permanecen inalterables. Asiste regularmente a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. La terapia le sirvió alguna vez, de manera ocasional, pero teme que le haga “un agujero a mi balde” (sic), para explicar que las conversaciones con un terapeuta podrían secar su imaginación. King mejora con los años, como las buenas bebidas. Nunca olvida sus orígenes. Cree aún que nada suplanta el esfuerzo y las horas de trabajo en el ordenador. No quiere dejar de ser ese personaje de bajo perfil que paga las cuentas, saca la basura y se pregunta qué pasaría si al vecino del frente le cortaran la garganta.

… cada cheque que llega de sus editores va a una cuenta que crece inalterable, sin que le quite el sueño. Su contador le manda 400 dólares semanales. Si no los gasta, se acumulan.

Ha escrito 64 libros, que han vendido más de 360 millones de ejemplares, en 33 idiomas. Ya el dinero pasó a ser parte de una leyenda: cada cheque que llega de sus editores va a una cuenta que crece inalterable, sin que le quite el sueño. Su contador le manda 400 dólares semanales. Si no los gasta, se acumulan. De joven aprendió que el dinero no llega cuando uno más lo necesita. Cuando su madre moría de cáncer no pudo darle el tratamiento que hubiera querido para que se sintiera como una reina. Carrie (1974) se vendió por 2.500 dólares, un mes después de su muerte, cuando ya el dinero no hacía falta.

Trabaja en su casa de Bangor, Maine, pero mantiene una oficina comercial en un edificio de una planta cerca del aeropuerto. Allí trabajan dos asistentes administrativas, Julie Eugley y Marsha DeFilippo. Ellas responden las quinientas o mil cartas de lectores que llegan cada mes. “Muchos correos de admiradores no son en absoluto correos de fanáticos, sino de personas que envían folletos religiosos y cartas sin remitente, alertando a King de que están orando por su alma”, le contó Eugley al periodista Mark Singer de The New Yorker. Muchas de esas personas creen que King corre peligro por el tenor de la imaginación que atraviesa sus libros.

Un par de veces al mes recibimos una de alguien que realmente está ahí fuera”, le confesó DeFilippo al mismo Singer.

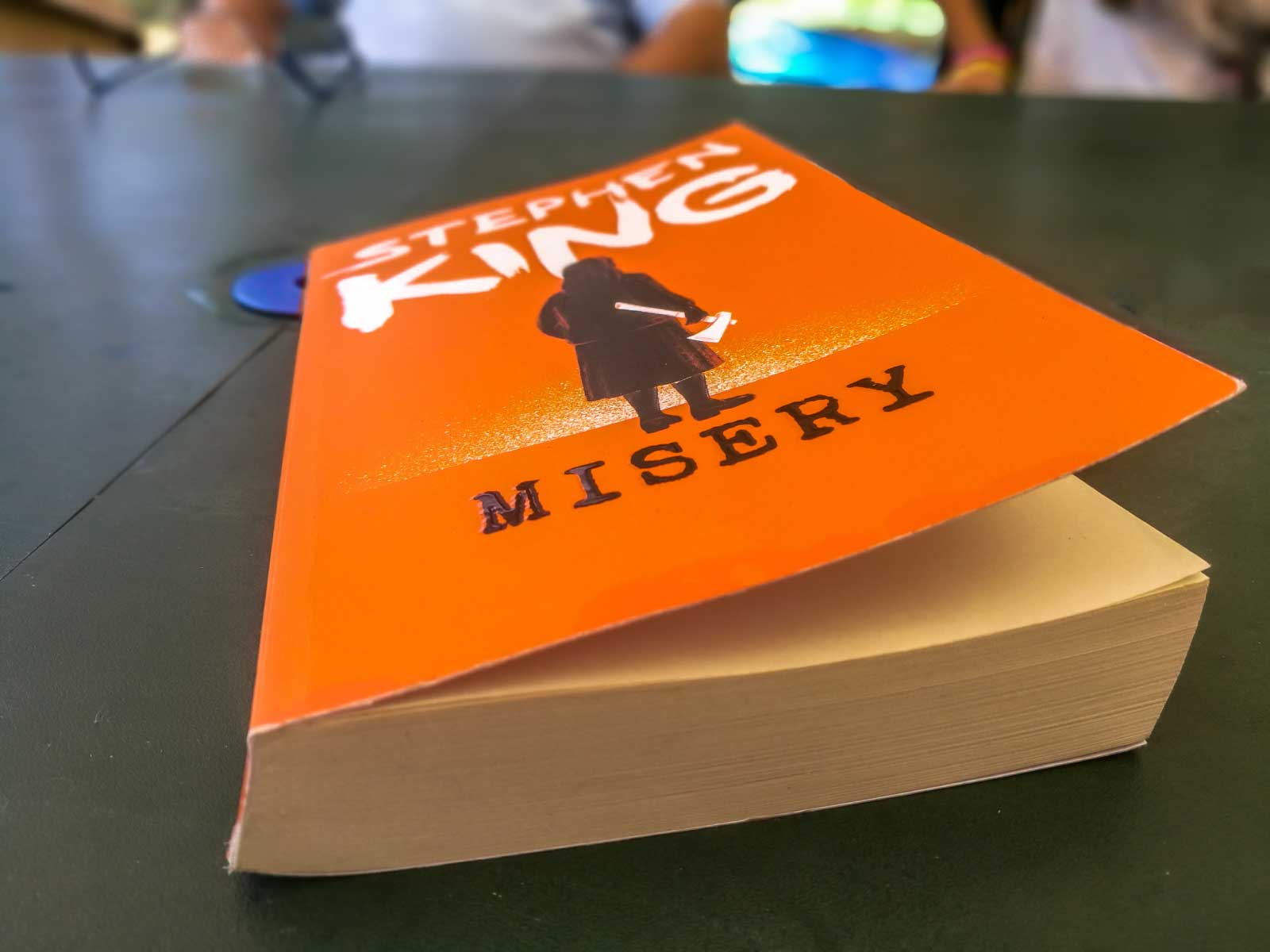

Misery, 1987, una de las obras más emblemáticas del autor, recibió el Premio Bram Stokes en el año de su publicación. / Eyesonmilan / Shutterstock.com.

En 1991, se presentó Erik Keene. Aseguraba que él era el autor intelectual de la historia original de Misery. Quería discutir una secuela con King. Y se presentó en la oficina. Unas semanas más tarde, arrojó un ladrillo por la ventana de la cocina, cuando la esposa de King, Tabby, estaba sola en casa. Oportunamente, Keene se escondió en un campanario. La policía lo arrestó. Hace unos años, un acosador californiano con guitarras, que pasó varios meses en Bangor tocando canciones de los Beatles en la calle, acusaba a King de haber asesinado a John Lennon. A veces se acerca un periodista y le pregunta sobre este tipo de fanático que acosa a escritores famosos. Él suele recomendarles que lean Misery.