Duermo a medias, con sobresaltos. Un hormigueo en la cabeza y en los pies me roba el sueño. A medianoche, o a las dos de la madrugada, a esa hora casi eterna, salto del sueño profundo a la agitación y al sofoco. Despierto con unas ganas incontrolables de salir corriendo y putear a todo el mundo. Siento que mi pecho va a explotar y que algo muy malo va a suceder pronto. Una sensación de vacío, hondo y oscuro, se apodera de mí. ¿Tengo los ánimos decaídos, sueño pesado e intermitente, ira reprimida? Si lo que dicen por ahí es cierto, soy una criatura sin hormonas de la felicidad, sin serotonina. A veces recuerdo a Kafka y recito de memoria: al despertar una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. No es que me haya convertido en un insecto monstruoso, pero algo asqueroso me está poseyendo. Al menos eso creo. Temprano, después de la vigilia involuntaria, salgo a hacer ejercicios. He oído decir que todas esas sensaciones son causadas por estrés, que ejercitarse libera la energía reprimida, que mientras más cansado esté, dormiré mejor, que la respiración profunda, la meditación, el yoga, la aromaterapia, que esto y que lo otro.

Me aferro a la posibilidad de esos consejos como un niño a los brazos de su madre. Corro treinta minutos diarios en la plaza Congreso, hago planchas, flexiones, abdominales. Acabo sudoroso y cansado, y aguardo esperanzado que la noche me abrace en un sueño sin grietas. Pero llegada la noche, a esa hora cada vez más eterna, vuelven los ataques de ahogo y el hormigueo y las ganas de salir corriendo. A la mañana siguiente, como el día anterior, me levanto y salgo a poner el pecho a esa cosa que no sé qué es y que está matando mi lado sereno, a ese “yo” calmado y tolerante. De camino a la universidad charlo con un taxista. No sé en qué momento empiezo a confesarle mis angustias. El hombre, lentes negros y campera de Boca, me habla.

―¿Por qué no te mandás a putear un rato en las canchas? A mí me resirvió ―me dice.

―No es mala idea, pero…

―¿Y si vas a descargarte rompiendo cosas para sacarte ese estrés? ―interrumpe.

―¿Romper cosas? ―pregunto. Nunca había escuchado nada de eso.

―¿Dónde? ―insisto.

―En Belgrano hay un lugar donde la gente va a descargarse rompiendo cosas ―me responde.

Llego a la universidad, pago y bajo del taxi. En clases pienso en las palabras del taxista. Pasan las cuatro horas del seminario y vuelvo a casa. No recuerdo de qué trató la sesión, y eso me agobia. Enciendo la computadora y busco en Google: romper cosas en la Argentina. Lo primero que muestra el buscador es: The Break Club, el mejor lugar para romper todo en Buenos Aires.

.jpg?alt=media&token=1e366eaf-3b3e-48c0-b115-304052734033)

La sala de espera de The Break Club, con un mural de Ruy, uno de los personajes de Street Fighter.

***

Pareces Hannibal Lecter en la escena de la película El silencio de los inocentes, cuando la detective atraviesa varios pasillos, cada vez más sórdidos, hasta llegar a la celda del psicópata. Pero no estás en una celda, sino en un cuarto de la ira, un espacio que pesa tanto como una celda. A tu manera cumples una condena; lidias en la terapia del estrépito con tus demonios internos. Viniste a romper cosas, a contener el deseo de destruirte y a expulsar a esa cosa monstruosa y perturbadora. Llevas puesto mameluco, casco con protector facial, guantes y un mazo de hierro en la mano. Pagando algunos pesos, ¡viva el consumismo en su forma más primitiva e irracional!, puedes soltar por un momento al sacado que llevas dentro.

Firmas una carta de compromiso antes de entrar al cuarto. En ella renuncias a todo reclamo y liberas a la empresa de cualquier responsabilidad. Si una esquirla dañara alguna parte de tu cuerpo tendrías que arreglártelas solo. Caminas a uno de los cuartos de la ira y a lo lejos ves a Lautaro, un niño de unos diez o doce años, delgado e inquieto. Su figura inofensiva desaparece en el mameluco y aparece como la reencarnación de Chucky. El cuarto asemeja a la locación de la saga Child’s Play.

En el cuarto, Lucas, el encargado, termina de ordenar las cosas y pregunta si deseas música. Apruebas con el pulgar hacia arriba y, al instante, emerge el rugido de James Hetfield, en “Fight fire with fire”. Nunca una canción fue tan precisa: combatir el fuego con fuego. “Que lo disfrutes”, dice Lucas, aumenta el volumen de la música, cierra la puerta y se aleja. Poco a poco la música se vuelve una ola gigantesca que se traga a los otros sonidos y se mete por tus oídos. Giras sobre tus talones y, con las botellas y la impresora de fondo, tomas una selfie. En la impresora ves al fantasma de la hoja en blanco, de las palabras esquivas que frustran un relato; frustración de no poder escribir.

***

Antes rompíamos cosas y hacíamos sacrificios. Ahora seguimos rompiendo cosas. Es como si, pese a tantos avances en ciencia y tecnología, medicina y psicología, física y matemática, nunca nos hubiéramos civilizado del todo; o al menos, nunca hubiéramos creído en la civilización tanto como en el espectáculo y en la violencia. Viene a la mente el espectáculo de los gladiadores romanos matándose en el Coliseo y las incursiones y saqueos vikingos y los sacrificios mayas, aztecas e incas y la caza de brujas y las crucifixiones y las guillotinas y las torturas y el terrorismo y las violaciones y el sicariato y las represiones y las masacres.

.1.jpg?alt=media&token=119af279-fc94-4672-ad62-4a0f349d5557)

Este combo de 20 botellas y una impresora costaba alrededor de 12.000 pesos antes de Milei; ahora cuesta más de 38.000 pesos.

Dice Vargas Llosa que somos la civilización del espectáculo. Es como si siguiéramos ensayando nuevas formas de sacrificio para regodeo de alguna fuerza desconocida y poderosa. El sistema, dirán unos; el capitalismo y las estructuras de poder, pensarán otros; el dios de la muerte o de la destrucción, creerán algunos. Sea lo que fuera, es una fuerza que aplasta. Una fuerza poderosa que también podría ser el estrés o la ira o la depresión que lleva a la autodestrucción. ¿Acaso no han sentido nunca ira o desesperación o una sensación de vacío al punto de detestar sus vidas y todo a su alrededor? A menudo me pasa eso que el filósofo Simon Critchley llama una fuerza que nos arrastra a las profundidades del odio y la desesperación. Critchley plantea que no hay nada más humano que el suicidio; mientras que Camus enfatiza en que no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Entonces, en estas noches sin fin, cobra fuerza eso de juzgar si la vida vale o no vale la pena vivirla.

***

La tarde de invierno se esparce sobre la ciudad. Los breakers llegan en turnos de media hora, de tres de la tarde a ocho de la noche, a la antigua casona 673 de la calle Moldes del barrio Belgrano, en Buenos Aires. Entran solos, en pareja o en grupo. Para destruir cosas en The Break Club hay que reservar turno y pagar en línea con tres semanas de anticipación como mínimo. A la fecha los “combos” cuestan de 29.698 a 399.000 pesos. Antes del gobierno de Javier Milei el rango era de 7.441 a 49.401 pesos. Mañana quién sabe cuánto costará. Antes de Milei, los cupos se agotan. En la actualidad, con el aumento de los costos, ya no.

Tienes turno hace un mes. Llega el día, vas a la casona y tocas el timbre. Lucas abre la puerta y te hace pasar a la sala de espera. A la derecha de la sala hay un ambiente donde guardan mamelucos y cascos y guantes; mazos largos y cortos, gruesos y delgados, pesados y livianos. Más al fondo, a la izquierda, los dos cuartos de la ira. Entre la sala de espera y los cuartos hay un pasadizo estrecho, atestado de botellas. A la mitad del camino, un almacén con botellas, impresoras y televisores. Atraviesas el pasadizo y entras en el cuarto. Las botellas están ordenadas en el piso del cuarto en filas de cinco y en los bordes de una mesa metálica. Sobre la mesa también hay una impresora. Algunos pagan para añadir al “combo” más botellas, monitores, PC, impresoras o televisores plasma.

Una pequeña ventana conecta dos cuartos. Ves a Lautaro y a su madre rompiendo botellas. El pequeño lanza botellas contra la pared, levanta victorioso los brazos y grita algo que la música no deja escuchar. Su madre lo mira y sonríe. Tú vuelves a lo tuyo en el cuarto. Por once mil lucas vas a romper dieciocho botellas y una impresora. Avanzas dos pasos y sueltas un tímido golpe con el mazo contra una botella. Fallas. En el segundo golpe, apenas rozas una y esta se rompe en dos pedazos grandes. Te agitas, transpiras y tu corazón es un caballo sin riendas. En ese instante, sientes que algo se te ha roto un poco.

Los breakers escriben en unos cuadernos gruesos lo que piensan y sienten, una forma de terapia que no es precisamente una terapia.

***

No hay muchos cuartos de la ira en los países y tampoco información. Encuentro que los hay en Asia, Europa, Estados Unidos y América Latina. Descubro la existencia de The Rage Room en Toronto, Canadá, con franquicias en Reino Unido, Singapur y Australia; Wreckling Club en Nueva York, Estados Unidos; Crash Therapy en Valencia, España; Take a Break en Puebla, México; El templo escape room en Caracas, Venezuela; Break Time en Bogotá, Colombia; The Smash Club en Lima, Perú.

Parece –la información es escasa– que todo empezó en 2011 en Dallas, Estados Unidos. Donna Alexander abrió el primer negocio de anger rooms. Los breakers pagaban de 25 a 500 dólares por sesión. Luego apareció The Destruction Company, un club exclusivo donde romper un ordenador de última generación costaba 37 mil dólares y un Ferrari, 500 mil. ¿Alguien habrá pagado medio millón por unos minutos destruyendo un objeto? Busco en Internet y no hay datos. Internet sí sabe que para ser socio del club hay que ser millonario y tener un conocido millonario que te recomiende. No sé qué piensen ustedes, pero uno tendría que haberse enloquecido o pudrirse en guita para gastar medio millón de verdes en algo tan bizarro como romper cosas. En algunos lugares, como The Break Room, en Georgia, ofrecen “combos” especiales. Si eres padre, puedes ir a la noche de padres; si rompiste con tu pareja, a la fiesta de divorcio; si alguien te rompió el corazón, a la de San Valentín; si eres un Grinch, a la de Navidad.

En la Argentina hay pocos datos sobre la terapia del estrépito. Hay algo cercano al perfil del breaker argentino que se parece al de un chino. En China, seis de cada diez clientes son mujeres de 20 a 35 años; en Buenos Aires, son mujeres, pero de 18 a 25. Guido Dodero, fundador de The Break Club, le dio ese dato a Clarín, en 2021. “Nos damos cuenta de que la gente necesita romper, liberar las tensiones”, dijo.

***

Hay quienes dicen que romper cosas funciona como una terapia. Otros lo niegan. Lo cierto es que, al romper objetos, el cuerpo segrega adrenalina y endorfinas, neurotransmisores como la serotonina. Uno se siente como en un paseo en una montaña rusa. Aumenta la transpiración y un delicioso y alegre cosquilleo recorre tu cuerpo. Suplicas que esa sensación de placer nunca desaparezca. Pero la adrenalina se desvanece unos segundos después. De la montaña rusa caes a la apatía. Sueltas un ¡ay! de decepción o de tristeza o de resignación. Y vuelven el desaliento y las ganas de salir corriendo y el hormigueo en la cabeza y en los pies. El cuerpo olvida rápido. Los especialistas ya habían advertido que esa sensación de alivio al romper cosas era pasajera, que en los cuartos de la ira no pueden tratarse los problemas de estrés. No son, dicen los psicólogos, más que espacios de juego y de negocio que proporcionan relajación momentánea. Destrozar un objeto libera tensiones, pero no cura. De hecho, el estresado podría estar peor.

.jpg?alt=media&token=3db6d352-cc8e-4b14-aadf-c90e73822f1c)

La sala sirve tanto para esperar el turno antes de entrar a romper cosas como para descansar, con alguna bebida, después de la experiencia.

Pero aquí estás de nuevo. Caminas hacia las botellas y la impresora. Esta vez golpeas sin miedo y rompes dos botellas. Vas a estar media hora en este cuarto. En el otro cuarto, Lautaro se toma su tiempo antes de romper cada botella. Notas a tu alrededor un ambiente moribundo. Paredes manchadas de grasa, con remiendos de cemento y grafitis. Por los postigos de una ventana envejecida por la humedad, la luz entra a chorros. En el piso hay esquirlas de vidrios y metal aplastado. Hasta el momento ignorabas que había un saco de boxeo en el cuarto. Dejas el mazo en un rincón y ensayas unos derechazos. Una violencia inusual te domina de repente. Tu “yo” sereno se hace trizas, como las botellas. El saco de boxeo se balancea con los golpes. De pronto, sientes dolor en los nudillos. Los guantes no sirven para golpear la bolsa de gomaespuma.

Lautaro y su madre terminan de romper las botellas. Salen del cuarto y regresan sonrientes a la sala de espera. Se quitan la indumentaria de protección. Estás en uno de los sofás. A la madre le preguntas si pueden charlar sobre su experiencia como breaker. “No”, responde. Lautaro curiosea los objetos antiguos y se sienta frente a la consola del Nintendo, juguetea y la daña, aunque no es algo grave.

—¿Qué hacés, Lautaro? No tendrías que estar en eso —lo reprime la madre.

—Pará, solo quería pasar el rato —responde.

—Eso no es joda, che, es un adorno. Y si seguís así, no te traigo más.

—Pero si ni hice nada.

La mujer lo mira con ojos que queman.

—Pero no me vayas a pegar.

Ves la escena y piensas que la terapia del estrépito no siempre desestresa. Su efecto en todo caso funciona solo para algunos. Bebes la cerveza que tienes en la mano y esperas la confirmación de tu próximo turno. Lautaro y su madre se van del lugar.

***

Hay palabras que pierden sentido en el cuarto de la ira. “Prudente” es una de ellas. Lo sé. Aquí cobran fuerza la imprudencia y la violencia y el desenfado y el descontrol. Y afuera de estas paredes, en la Argentina real, parece que también. Uno sabe que una corriente de ánimos alterados recorre este país hace tiempo; que en Buenos Aires los psicólogos tienen los turnos agotados hasta el mes siguiente, que la situación pudo haber empeorado en el país de San Martín y Belgrano donde ruge un presidente que se presenta como un león y juega a romperlo todo para instaurar un gobierno basado en la ley de la selva.

Y entonces uno se pregunta en qué momento la calma se volverá huracán. Y piensa que el estallido social parece cantado y la represión también. De las numerosas marchas, entre diciembre de 2023 y febrero de 2025, se deduce que algo ya conocido está por repetirse en la Argentina. No se puede saber ni cuándo ni cómo, pero la amenaza se siente en el aire pesado, pegajoso y asfixiante de enero. El olor a gas pimienta, a quemado, a humo, a porrazos del año 2000.

En las calles hay rugidos masivos y cánticos futboleros ¡La patria no se vende! Y hay gritos destemplados ¡Milei, vos sos la dictadura! El descontento se siente en la calle y en los parques y en los centros comerciales y en las carnicerías y en los kioscos y en las verdulerías y en los cafés y en los restaurantes y en el autobús y en el subte y en el tren y en los aeropuertos y en las universidades y en algunos canales de televisión y radios y diarios. Algo que no ven en la Casa Rosada ni en la Quinta de Olivos ni en un sector del Congreso. Mientras tanto el león grita aquí y allá, en X, en foros, en entrevistas, y se encomienda a las fuerzas del cielo.

En la Argentina de los ánimos calientes hay un lugar donde se puede ir a romper cosas. Se llama The Break Club.

***

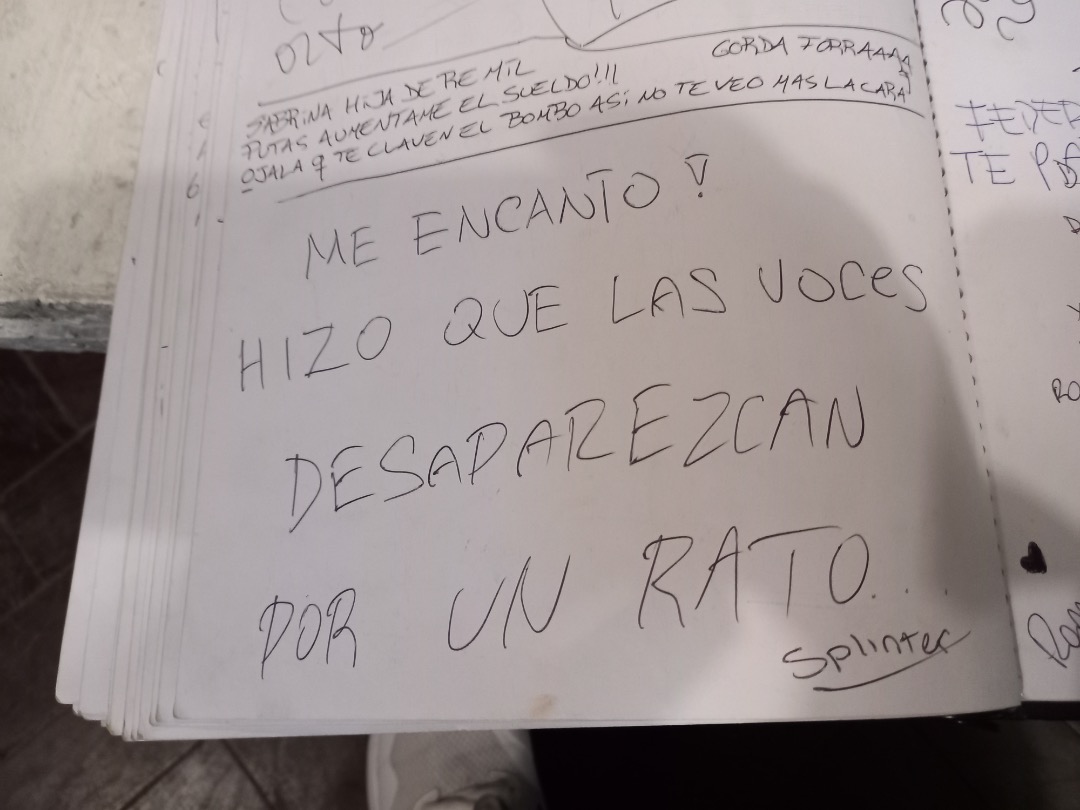

Estás solo en la sala de espera. Es mediana y su decoración consta de televisores de tubos catódicos con tres cañones, un Nintendo que parece Playchoice y algunos muebles algo desgastados. Hay tres sofás negros de hule encuerados y, en el medio, dos mesas rústicas de madera, una grande y otra pequeña. Sobre las mesas hay diez cuadernos gordos donde los breakers, después de romper cosas y con la adrenalina todavía encima, escriben mensajes.

En los cuadernos hay voces. Voces de grandes y chicos. Voces iracundas y reflexivas. Voces que encuentran respiro en la palabra escrita. Lees lo que encuentras. Una novia invita al novio. En el auto se pelean. Llegan al lugar. Ella quiere tirar “contra el muy conchudo” la PC, la impresora y las 25 botellas. Cuarenta y cinco minutos más tarde, lo vuelve a amar. “Felices dos meses”, termina el mensaje.

Llevas varios minutos revisando los cuadernos. Tomas notas y sacas fotos. Las notas son garabatos apresurados. Pasas las hojas. Lees en desorden. Un novio lleva a su novia de sorpresa. “Me encantó. El mejor regalo, lejos”, confiesa ella. A un costado, en letras bailarinas, le responden: “lo que hace uno por amor”. En la misma hoja alguien habla de “casamiento frustrado, convivencia cosida. Recomienda que no se junten, no se casen, mejor soltero, así se vive por siempre feliz”. La frase termina: “Todo, una cagada. Hagan lo que se les cante las bolas”.

Sigues leyendo y tomando notas. Una mujer que hace yoga afirma que romper cosas es mucho más efectivo para buscar un cambio. Para otra, ir a romper cosas significa otro año de terapia ahorrada. Ella remata con un desquite: “Rinaldi y la concha de tu madre. Metete los electrones en el orto”. Un hombre alienta a romper todo y que no importe nada, “porque la noción del tiempo está solo con vos mismo, en tu momento de mayor opresión. La puta, qué buena experiencia”.

La cantidad de mensajes en los cuadernos aumenta con los años. Días después vuelves a mirar las fotos que tomaste. Hay mensajes que llevan el nombre del breaker. Vero escribe en junio de 2016: “imaginar caras, momentos, miedos, transpiraciones en cada golpe. Increíble”. Seis meses después, en temblorosa cursiva, Kaysee destaca la importancia de romper cosas: “es muy necesario, aunque no sientes que lo necesitas. Te vas a dar cuenta de la cantidad de agresión y frustración que tienes”.

Ahí están las voces; ahí están sus nombres y sus frustraciones.

***

Uno no sabe cómo reaccionará en un cuarto de la ira hasta que está adentro. Esta es mi segunda vez y el encargado del día es Alexandro. Mientras hago notas y tomo fotos a los cuadernos trato de ver las reacciones en los breakers. "A decir verdad", Alexandro me alcanza el mameluco, "cada uno tiene una reacción diferente". Una mujer salió del cuarto a los dos minutos despavorida y en shock. Nunca más volvió. Un joven pagó para romper treinta botellas, pero a la decimoquinta decidió retirarse. Pero también están los breakers que quieren más. Un tipo mayor pagó por una hora completa. Desde entonces vuelve cada dos meses. O véanme a mí rompiendo botellas y una impresora otra vez.

Por la noche releo las notas y miro las fotos en la pantalla de mi computadora personal. Dos mensajes me llaman la atención. El primero dice: “Dale un ratito al psico que todos llevamos dentro para que se entretenga”. Lo leo y me siento identificado. El segundo: “Hizo que las voces desaparezcan por un rato”.

En los cuadernos también hay puteadas, frases violentas que dicen más de lo que revelan en una primera lectura. Hay en ellas dolor, rabia, disgusto, impotencia; hay lágrimas contenidas, y quizás ganas de morir. Las transcribo en el computador. La lista es larga. Pedazo de hijo de puta, ¡Qué divertido, la puta madre!, Mamaste. ¡¡¡Bitches!!! Un joven siente que se sacó un muerto de encima. “Hugo, Nacho, hijos de puta. Auméntenme el puto sueldo negreros del orto”.

Reviso las fotos cuando no entiendo las notas. Dejo la computadora en el escritorio y voy a preparar café. Desde la sala, José María, mi hijo de nueve años, suelta un grito repentino: ¡¿Puedes parar de escribir tantas malas palabras?! Le explico que a veces los adultos hablan malas palabras. José María hace un gesto de no te creo y se va a su habitación.

Con mameluco, casco con protector facial, guantes y un mazo de hierro en la mano, listo para empezar a romper cosas en un cuarto de la ira.

Decía que uno no sabe cómo reaccionará en un cuarto de la ira. A veces puede sorprenderse a sí mismo. Algo en mí, por ejemplo, se ha roto un poco. Convertido en un títere de mi instinto, en un “yo” desconocido, o en un insecto kafkiano, salto como boxeador y descargo puñetazos en el saco de gomaespuma. La presión sube y vuelvo a sentir la adrenalina en todo el cuerpo. La ira contenida gotea por mis manos y la música me estalla los nervios. Rompo una botella con el mazo y tiro otra contra la pared. Lo hago varias veces hasta perder la cuenta. Acabó con las botellas y sigo con la impresora. Mi cuerpo se estremece, no sé si de ira, miedo u otra cosa; las manos me tiemblan, pero no me detengo.